그러나 그것은 마음뿐!

멧돼지처럼 그를 향해 몇 발자국 돌진해가기도 전이었다.

한성민의 눈빛이 최철민을 향해 번쩍였다.

무엇이었을까?

칼날 같은 눈빛으로부터 무형무색의 무언가가 어둠을 뚫고 화살처럼 쏘아 오는 느낌이 있었다고나 할까? 그것과 맞닥뜨린 최철민은 뜨거운 김을 쐬듯 무형의 기운이 온 몸에 확 밀어닥치는 느낌을 받았다.

그와 동시에 사지에 힘이 쭉 빠지더니 저절로 몸이 앞으로 푹 꼬꾸라지고 말았다.

그나마 치욕감마저 최철민이 가질 수 있는 삶의 마지막 감정에 지나지 않았다.

산기슭에 엎어져 풀잎을 움켜잡고 못 참을 고통의 신음만 토해냈다. 그러다가 점점 내장이 조여오더니 급기야는 갈기갈기 찢겨져나가는 아픔이 밀어닥쳤다. 단말마의 비명조차 내 지르지를 수 없는 고통이었다.

그리고 잠시 후에는, 우지직!........ 으드득!.........으드득! 뚝! 뚝! 퍽! 퍽!.........!

하고 나무토막이 부러지고 무엇이 터지는 둔탁한 소리가 들렸다.

뼈가 꺾어지고 내장이 터지는 소리였다.

그와 동시에 최철민의 입과 코에선 선혈이 꾸역꾸역 흐르고 눈은 허옇게 뒤집혔다.

차마 두 눈 뜨고 볼 수 없는 처참함이었다.

그런데도 그는 최철민을 쏘아보는 분노의 핏빛 눈동자를 거두지 않았다.

이윽고........!!

최철민이 네 다리를 버둥거리며 죽어가는 짐승처럼 부들부들 떨다가 사지를 쭉 뻗었다.

한성민의 눈빛은 그제야 거두어졌다.

“형님, 잘못했습니다.”

최철민이 뭉클뭉클 쏟는 피를 꺼억, 꺼억 쏟으며 가까스로 입을 열었다.

이승에서 남긴 마지막 말이었다.

그 말이 끝나자 찢어지게 부릅떴던 최철민의 눈이 감기더니 고개가 옆으로 축 쳐졌다. 그리고 손아귀가 스르르 풀어지며 으깨듯 움켜쥐었던 풀잎이 바람에 흩어져갔다.

“처남!”

한성민은 황급히 최철민을 끌어안았다.

그리고 처연히 하늘을 우러러 외쳤다.

“하늘이여, 용서하소서!”

하고.........!

한성민의 눈엔 뜨거운 눈물이 펑펑 쏟아지고 있었다.

배영기와 김민수가 꿇어앉아 그의 어깨에 머리를 기대 흐느끼고, 의식을 되찾은 소진수는 사력을 다해 기어가 최철민의 다리를 부여안고 통곡했다.

그 소리들은 윙윙 울어대는 바람을 타고 어둠의 장막 저쪽으로 메아리 없이 사라져갔다. 그런데 언제부터인지 칠흑 같은 어둠의 숲속에 몸을 숨긴 채 권총을 들고 지켜보고 있던 두 사내가 고개를 설레설레 내젖고는 계곡 아래로 줄달음질쳐갔다.

그들이 자취를 감춘 얼마 후에는 한성민 일행도 그 자리를 떠났다.

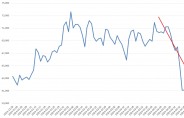

![[초점] 美달러 '초강세'·中위안 '초약세' 심화...양국 통상 분쟁 격화 예고](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=20240424081210010656b49b9d1da17379164136.jpg)