이삿짐을 싸고 풀고 하기를 꼬박 두 달, 베 보따리들에게 지쳤다.

명주 천 단색 염색만 해도 천여가지가 넘으니 어느 자리에 옮겨도 그 자리는 창고다.

죄다 버리고 땅 끝까지 도망가 버리고 싶을 만큼 많고도 많다.

덮을 수도 물러날 수도 없는 이 상황이 매양 심란하다.

지치고 지쳐 일도 글도 손에 잡히지 않으니 먼 곳에서 오는 벗 들 핑계로 종일 다실에 앉아있는 날이 많다. 화순에서 온 순이씨가 물었다. 그이는 5500명이 넘는 수강생들 중에 자초 염색을 60번하라는 말을 그대로 실행한 단 한 사람이었다.

“샘? 어떻게 팔아요? 얼마를 받아요? 또 만들 수 있나요? 이걸 다 어쩌실래요?”

그 말에 대한 답은 “밖이나 보입시더”이다

이미지 확대보기

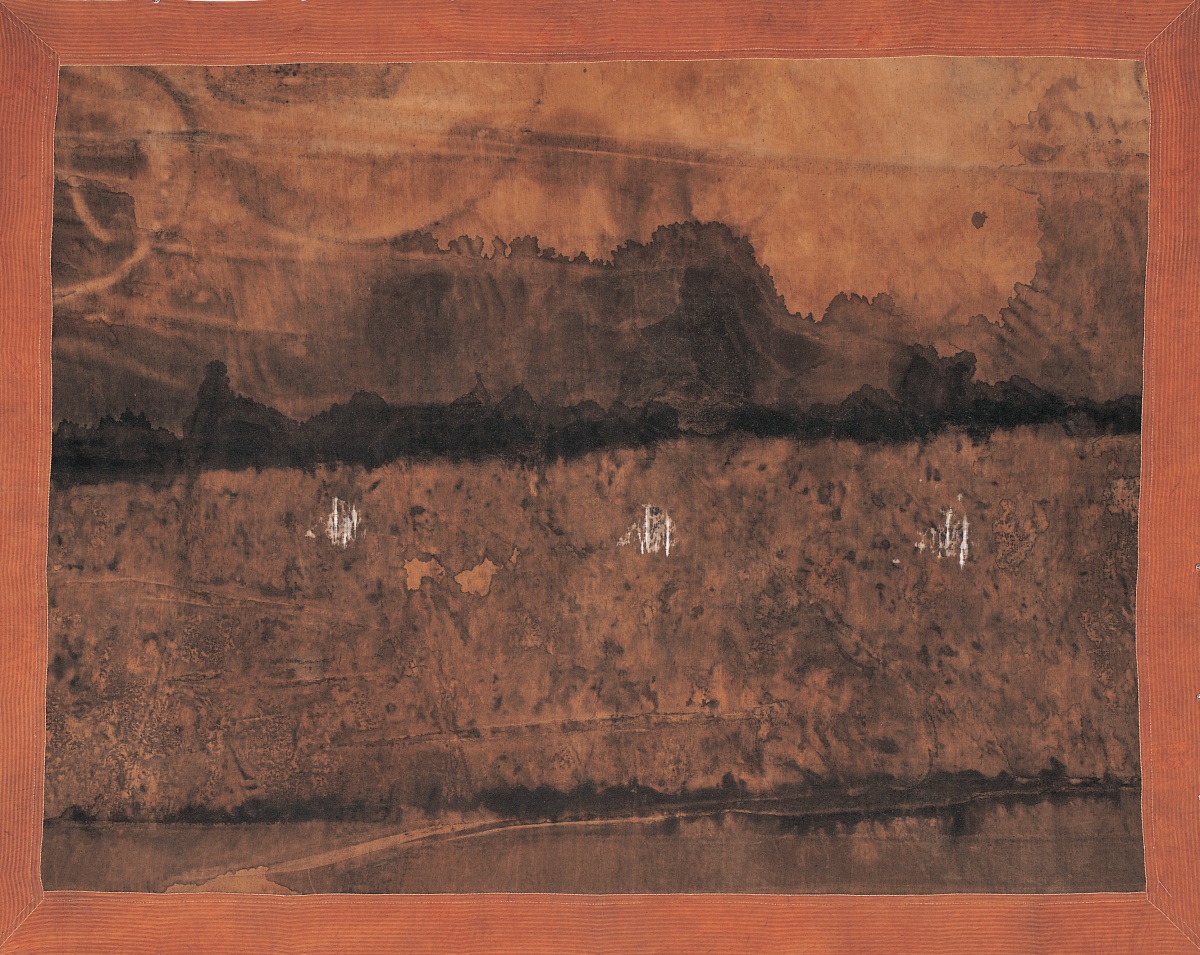

이미지 확대보기늙은 누렁소의 잔등처럼 놀놀한 잔털이 솔솔 했었던 겨울 산이 털갈이를 하고 있다.

상수리나무가 많은 먼 산은 겨우내 회갈색이더니 이즈음엔 가무래한 보랏빛을 띤다.

마가렛 하얀 꽃들과 새 부리처럼 노름한 감잎꼬투리가 햇살아래 한없이 수다스럽다.

눈은 뜬 채로는 도저히 봄을 마다 할 수 없으니,

살아있는 동안 색을 잡으려는 이 집착은 피할 길이 없으리라.

색의 시작과 끝이 맞닿아 있는 새봄은 사람이 가만히 서있자 하여도

바람이, 빛이, 기운이 온천지 만물을 넌출 거리게 만든다.

어떻게 얼마를 받아요?

무슨 계산을 하고 일을 하지 않았다. 그냥 재미있고 좋아서 돈 드는 줄을 몰랐다.

열 번 까지 물들이면 아이가 자라듯 색이 쑥쑥 자라는 게 보였고, 스무 번 물들이면 철드는 아이처럼 깊어지는 것이 보였고, 서른 번을 물들이면 완숙한 능금처럼 농익는 게 보였고. 사십 번 물들이면 공자말씀처럼 불혹(不惑))이라. 무슨 다른 생각이 있으랴?

그 색을 보고 있자면 깊은 연못보다 더 깊다. 그 색은 아가의 까만 눈동자처럼 사람에게 경건한 희열감을 준다. 이미 모든 숫자는 사라진 것이다. 계산을 하지 못하오!

또 다시 만들 수 있나요? 무슨 일을 할까? 물들이는 일보다 힘나는 일이 없으니 달리 할 일이 무어 있겠소. 이걸 다 어쩌실래요? 시작과 완성은 좌와 우고 앞과 뒤니 그것 역시 나완 상관이 없소.

높은 산을 오르려하면 낮은 산은 준비과정에서 절로 넘어가게 된다. 쉽게 염색을 하려는 작금의 천연염색마당은 시작부터 잘못되었다. 천연염색이란 전통염색에 바탕을 두고 가야, 길을 잃어버리지 않는다. 가루염료로 색을 만들고, 얼룩을 문양으로 우겨대고, 연한 색을 은은하다하고, 물 빠짐이 당연시 된다면 왜 굳이 손으로 물들일까? 전통염색은 산업화 때문에 사라진 것이고 산업화로는 전통염색이 될 수 없다.

김정화 전통염색 전문가

![[현장] AI컴퓨팅 전력소비 줄이기에 '사활'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=2024041917582903842edf69f862c1182354136.jpg)

![[유럽 증시] 이스라엘 이란 타격에 유럽 3개국 지수 '동반 하락'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2024041720184501291a6e8311f6421814790164.jpg)