이미지 확대보기

이미지 확대보기6일(이하 현지시간) 데이터 제공업체 벤치마크 미네랄스(Benchmark Minerals)에 따르면, 중국 전기차 제조업체들은 2031년까지 전기차 시장 2위인 유럽에서 어느 나라보다 많은 생산능력을 갖출 것으로 전망됐다.

전기자동차 가치의 약 40%를 배터리 부문이 차지하고 있어 그 배터리를 공급하는 나라는 시장의 큰 부분을 차지한다. 토마스 슈몰 폭스바겐 기술총괄은 "새로운 세계, 전기차 세계는 배터리 비용으로 명확하게 정의될 것"이라고 말했다.

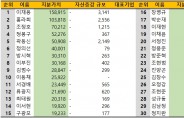

벤치마크 미네랄스에 따르면, 중국은 2031년까지 유럽에서 322GWh의 생산능력을 갖게 될 것이며, 둘째로 한국이 192GWh 생산능력을, 그리고 프랑스와 스웨덴이 그 뒤를 이었다.

미국은 베를린에 있는 테슬라 공장 덕분에 5위이고, 독일과 노르웨이가 그 뒤를 잇고 있다. 영국은 단지 20GWh로 8위이다.

이미 발표된 배터리 생산 외에도 중국 BYD부터 니오에 이르기까지 수많은 중국 브랜드들이 유럽에서 상당한 매출 성장을 계획하고 있다. 이는 곧 차량 조립과 중국 기술을 사용할 가능성이 있는 더 많은 배터리 공장을 의미할 것이다.

슈몰은 이것이 유럽의 혁신에 박차를 가하기를 기대하며, "확실히, 지금의 상황은 위험하다. 하지만 그것은 기회이기도 하다"고 말했다.

이 회사는 유럽에 5개의 공장과 북미에 1개의 공장 건설을 희망한다. 그러나 폭스바겐은 그동안에 세계 최대의 배터리 제조업체인 중국의 CATL과 공급 계약을 맺고 있다.

슈몰은 한 언론 인터뷰에서 "우리의 출발 블록은 중국인들보다 100마일 뒤에 있다"며 "더 빨리 달릴 필요가 있고, 그들보다 더 높은 속도 레벨이 필요하다"고 말했다.

유럽의 자동차 산업에서 중국의 존재감이 커지는 것은 2035년까지 내연기관 차량의 판매 종료를 목표로 하는 야심 찬 탈탄소 계획에 의해 전기화가 추진되고 있는 유럽 지역의 자동차 제조업체들에 대한 공급 계약의 결과이다.

CATL은 폭스바겐과 메르세데스-벤츠의 공급업체이며, BYD는 스텔란티스와 계약을 맺고 있다. 중국의 엔비전(Envision)이 지원하는 배터리 그룹인 Envision AESC는 영국 닛산 공장에 공급하고 프랑스와 스페인에 더 많은 공장을 건설할 계획이다.

스페인 에너지 저장 연구소인 CIC Energygune의 누리아 지스베르트 트레호 소장은 중국의 유럽 배터리 공장 투자가 미래 핵심 분야에서 유럽의 독립성과 자율성을 떨어뜨리기 때문에 심각한 문제라고 생각한다.

그녀는 "비록 이러한 투자가 경제적 영향과 고용 측면에서 유럽에 기회를 제공하지만, 그것들은 의존을 의미하기 때문에 기본적으로 문제가 될 것이다"라고 말했다.

카를로스 타바레스 스텔란티스 최고경영자(CEO)는 "아시아에 대해 서방 세계의 상당한 의존이 있을 것"이라고 경고했다. 그는 또한 유럽연합의 탈탄소 정책이 "순진하고 독단적"이라고 부르며 "당신은 중국 국가의 손에 당신의 이동성을 맡기고 싶은가?"라고 반문했다.

그러나 일자리 창출 때문에 유럽 정부는 때때로 국내 자동차 제조업체에 대한 공급 보장에 더 신경을 썼고, 생산 공장 유치에 관대한 보조금을 제공했다.

업계 일각에서는 기술에 대한 시비보다 투자 유치가 더 중요하다고 주장하기도 한다.

이진충 글로벌이코노믹 명예기자 jin2000kr@g-enews.com

![[현장] AI컴퓨팅 전력소비 줄이기에 '사활'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=2024041917582903842edf69f862c1182354136.jpg)