모잠비크와 짐바브웨, 말라위는 지난 3월 사이클론 '이다이'가 강타하면서 수십만 명이 피해를 입었다. 5월에는 초대형 사이클론 '파니'가 인도와 방글라데시를 휩쓸고 가면서 수백만 명이 대피했다. 9월 카리브 바하마는 역대 최악의 허리케인 '도리안'이 덮쳤고, 이탈리아 수상도시 베네치아는 53년 만에 쏟아진 기록적인 폭우로 75%나 침수되는 피해를 입었다.

인류 역사상 그 어느 때보다 '기후재앙'이 글로벌 경제의 가장 큰 리스크로 급부상하고 있다. 기후재앙을 해결하기 위한 '기후금융(Climate Finance)'의 중요성이 전 세계로 확대되고 있다.

◇ 글로벌 경제 최대 리스크는 '기후재앙'…최고 피해자는 '금융기관'

기후변화에 따른 이상 징후는 어느 한 지역이 아니라 전 세계에 나타나고 있다. 온실가스 감축과 기후변화에 대응하여 기업과 사회에 탄소 배출 경감을 유도하고, 저탄소 경제에 기여하는 대출과 투자, 금융 상품 등을 개발하려는 움직임이 활성화되고 있다. 이를 '기후금융'이라 부른다.

기후금융은 공기와 수질, 토양 등 지구 생태계 전체의 오염 방지를 지원하는 녹색금융과 지속가능금융보다는 다소 좁은 의미로 볼 수 있다. 그러나 기후금융이 이들의 핵심 사업이라는 점을 감안하면 결코 좁지 않다.

자연재해는 개인과 기업이 가진 자산(건물, 자동차, 인프라 등)에 물리적인 피해를 입혀 보험금을 증가시키거나 자산 가치를 하락시킨다. 동시에 자산의 수익성을 감소시켜 경제력을 둔화시키기도 한다. 기후변화로 인해 투자 또는 대출 대상 기업들이 자산 가치가 급락할 경우, 이는 고스란히 금융기관의 리스크로 이어진다. 인류 생존을 위협하는 기후 리스크에서 가장 많이 노출된 곳이 바로 '금융기관'이다.

자연재해에 따른 경제 손실은 보험금 증가와 보험료 인상을 초래한다. 온실가스 배출을 억제하기 위해 저탄소 경제체제로 전환하는 과정에서 관련 기업들은 막대한 비용을 지출해야 한다. 기후금융은 이러한 상황에서 반드시 필요한 자금이다.

기후금융에 대비하지 않는다면 금융기관과 투자자 모두 막대한 손실을 입을 수밖에 없다. 지난 2017년 허리케인 하비와 어마, 마리아 등으로 미국 보험사가 지출한 보상액이 무려 950억 달러(약 111조3400억 원)였다는 것만 봐도 쉽게 짐작할 수 있다.

◇ 경제성장 둔화와 미중 무역전쟁이 글로벌 '기후금융 악화'에 기여

전 세계 정상들이 2015년 파리 기후협약을 약속한 지 4년 후 세계 195개국이 동참하고 그중 187개국에서 기후협약을 비준했다. 국가 정책과 시장 신호는 기후변화의 영향에 대한 완화와 적응을 위한 재정 증대의 긴급성을 반영하기 시작했다. 이에 따라 대부분의 금융 흐름은 저탄소와 기후 회복의 발전 경로와 일치시켜 왔다.

그러나 지난 2일 스페인 마드리드에서 개막한 제25차 '유엔기후변화협약 당사국총회(COP25)'는 폐막일을 이틀 미루는 진통에도 온실가스 배출 감축을 위한 합의 도출에 실패했다. 세계 탄소 주요 배출국으로서 책임을 다해 기후금융을 주도해야 할 선진국들이 오히려 소극적인 태도로 일관하면서 거센 비난을 받았다. 선진국의 재무 매커니즘에 따라 구축된 기후금융을 토대로 개발도상국들이 해야 할 당면 프로젝트도 덩달아 연기됐다.

이미지 확대보기

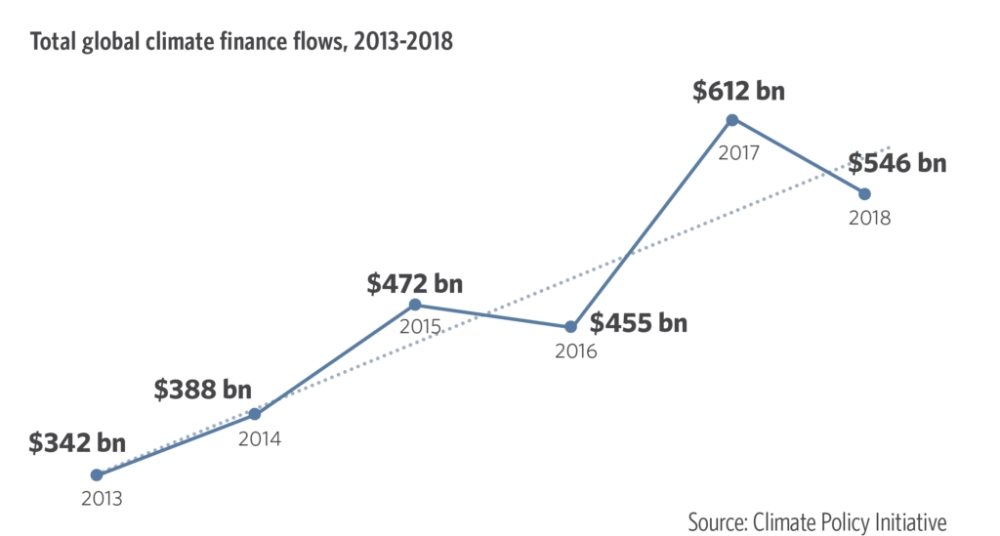

이미지 확대보기전 세계 에너지와 토지 사용 정책을 개선하기 위해 노력하는 기후 싱크탱크 '기후 정책구상(Climate Policy Initiative)'이 지난달 발표한 '글로벌 기후금융 연간 총액(2013~18년)'에 따르면, 기후금융은 중국과 미국, 인도의 재생에너지 용량 증가와 토지 사용, 에너지 효율에 대한 공공 약속 증가에 따라 성장해 왔다. 2015년과 2016년 각각 4720억 달러(약 553조5600억 원)와 4550억 달러(약 533조6200억 원)에서 2017년 6120억 달러(약 717조2000억 원)로 사상 최대치를 기록했다.

올해는 5460억 달러(약 640조 원)로 11% 감소했다.

합의된 기후 목표를 달성하고 전 세계 지역과 국가 경제 전반에 걸쳐 체계적인 전환을 시작하려면 연간 투자가 수차례 이상 빠르게 증가해야 하지만, 세계 경제 성장 둔화와 미중 무역전쟁의 장기화와 확전으로 동아시아·태평양 지역의 규제 변화를 초래한 것이 가장 큰 이유다.

◇ 세계 대부분 지역 '기후금융' 증가, 세계적 흐름에 뒤처진 '대한민국'

2017년 12월12일 '파리 원 플래닛 서밋(Paris One Planet Summit)'에서 시작된 '그린금융협의체(NGFS)'는 중국과 미국을 비롯한 37개국의 중앙은행과 금융 감독기관이 모여 금융감독과 금융안정에 기후 리스크를 반영하는 등 기후금융을 적극 추진해 왔다.

한국은 2주년을 맞아 지난 10월 새 회원으로 가입했다. 우리나라가 기후금융의 세계적 흐름에 대해 눈을 뜨기 시작했다는 것을 의미하지만, 여전히 기후금융과 기후 리스크에 대한 명확한 목적과 의미를 이해하지 못한 사실도 방증하는 결과다. 기후변화에 대응하려는 사회적 인식 수준이 낮고 기후금융에 강제성이 없기 때문이다.

이미지 확대보기

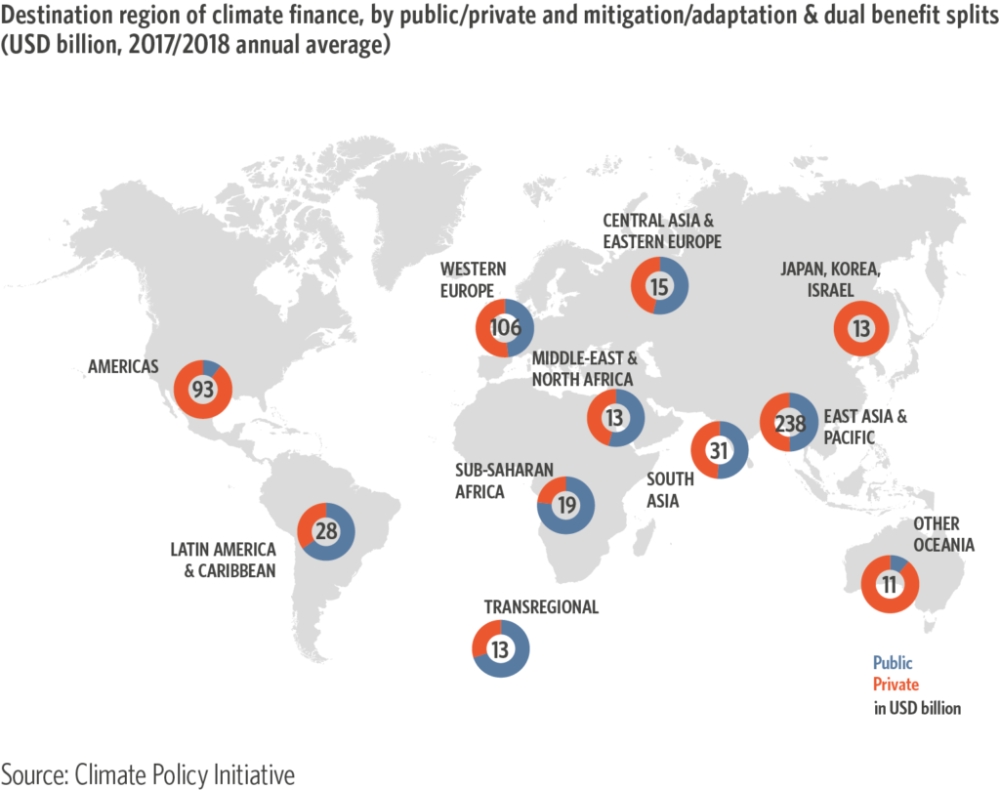

이미지 확대보기전 세계 거의 모든 지역에서 기후금융이 증가했지만, 우리나라와 일본, 이스라엘의 기후금융은 동남아시아와 아프리카, 남아메리카보다 낮은 수준에 머물렀다. 지난 2017~2018년 기후금융 목적 지역은 유럽(1060억 달러)과 북미(930억 달러) 지역이 선도해 온 반면, 한국과 일본, 이스라엘은 130억 달러로 최저 수준에 그쳤다.

최근 기후금융의 세계 추세가 강제성을 띤 제도권으로 변화함과 동시에 동아시아·태평양 지역은 즉각 반응해 2015~2016년 1800억 달러(약 211조1400억 원)에서 2017~2018년 연평균 2238억 달러(약 262조5100억 원)로 기후금융을 확대시키면서 최대 제공 지역이자 목적지로 꼽혔다.

이러한 아·태 지역의 노력의 결실로 아시아개발은행(ADB)의 연간 기후변화 완화에 대한 투자 목표도 2014년 30억 달러(약 3조5100억 원)에서 5년 만에 두 배로 늘어나 60억 달러(약 7조1500억 원)를 기록했다. 60억 달러를 넘는 ADB의 기후금융은 스페인 마드리드에서 개최된 'COP25'의 목표와도 일치한다.

우리나라는 미세먼지와 자연재해로 인한 금융 불안은 전 세계와 똑같이 느끼면서도, 기후변화 대응은 유달리 느리고 노력도 부족하다. 세계적 흐름에서 크게 뒤처져 있다. 자연재해가 우리 자산에 물리적인 피해를 입히고 수익성을 감소시켜 국가 경제력과 국력을 약화시킨다는 사실을 직시해 기후금융과 녹색성장을 확대·실천해야 할 것이다.

김길수 글로벌이코노믹 기자 gskim@g-enews.com