사람들은 자기들이 길을 만든 줄 알지만

사람을 끌고 가다가 문득

벼랑 앞에 세워 낭패시키는가 하면

큰물에 우정 제 허리를 동강내어

사람이 부득이 저를 버리게 만들기도 한다

사람들은 이것이 다 사람이 만든 길이

슬기를 가르치는 거라고 말한다

길이 사람을 밖으로 불러내어

온갖 곳 온갖 사람살이를 구경시키는 것도

세상 사는 이치를 가르치기 위해서라고 말한다

그래서 길의 뜻이 거기 있는 줄로만 알지

길이 사람을 밖에서 안으로 끌고 들어가

스스로를 깊이 들여다보게 한다는 것을 모른다

길이 밖으로가 아니라 안으로 나 있다는 것을

아는 사람에게만 길은 고분고분해서

꽃으로 제 몸을 수놓아 향기를 더하기도 하고

그늘을 드리워 사람들이 땀을 식히게도 한다

그것을 알고 나서야 사람들은 비로소

자기들이 길을 만들었다고 말하지 않는다.

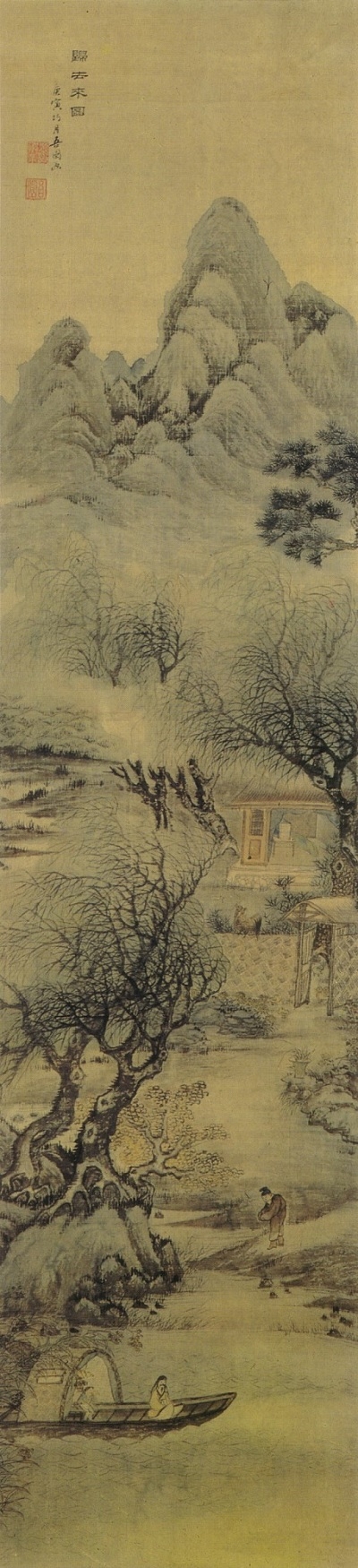

이미지 확대보기

이미지 확대보기‘40’.

이 숫자(‘40’)를 지금 어떻게 읽는가? 혹 ‘사십’이라고 무심히 툭하고 뱉었는가. 아니면 ‘마흔’이라며, 이내 기 죽어서 시르죽은 소리로 발음했는가.

이젠 백세(100세)시대다. 과거와는 달라졌다. 과거엔 기껏해야 인생을 칠십(70세)까지 보았다. 실은 환갑(우리 나이, 61세)을 지나서 칠십의 수명을 누린 사람이 적었고 드물었기에 말하길 ‘고희(古稀)’라고 덧붙였다. 하여 ‘인생칠십고래희(人生七十古來稀)’라고들 말했다.

따라서 책으로 그것을 비유하여 본문으로 40세까지 보고, 나머지 30여 년은 쓸데없는 주석(註釋)으로 보는 견해가 사실상 지배적이었다. 하지만 지금 세상은 70세까지 본문이 늘어나고 길어졌다. 그때까지 활발한 경제활동을 내가, 해야만 한다. 그런 후에, 나머지 30여 년을 주석과 부록으로 채워야 할 것이다. 그만큼 살아온 날보다 살아갈 길이 더 멀고 험해진 셈이다. 우리가 인생이란 ‘길’ 위에서 쉽사리 ‘노인’을 빙자로 빠져 나올 수 없음이다.

길(道), 불혹과 부록이란 팻말을 다는 나이 ‘40’

아차, 하다 설운 서른이 금방 지나쳤다. 그뿐인가. 순식간에 미운 마흔까지 고개를 넘었다. 내 나이는 아프니까, 쉰 50세를 거의 지나오면서 곧 슬픈 욕심의 60세 팻말을 곁으로 바라보고 있다. 가는 나이가 속도 올라 정말 아찔하다. 더불어 오는 날이 닥침이 두려우니 어지럽다. 나의 미래, 그것들을 생각하노라면…

평생토록 연구와 저술 활동에 전념한 독보적인 한문학자이자 언어학자인 시라카와 시즈카(白川靜, 1910~2000) 선생은 한자 ‘도(道)’ 자에 대해서 말하길, “이민족의 머리(首)를 가지고 걷는(辶) 모습”이라고 설명한 바 있다. 그 말이 콕 박혔다. 그러니까 ‘道’라는 한자는 전쟁을 통해서 적의 수급을 배고 터벅터벅 고향집으로 돌아오는 병사들이 차츰 많아지면서 전에는 없었던 길이 새로이 열리고 트인 것이다. 그렇다. 수많은 사람들이 좇아서 걷다 보면, 없었던 길이 열리면서 생겨나고 만들어진다.

문제는 이것이다. 젊어서 혈기가 방장한 탓에 “사람들은 자기들이 길을 만든 줄 알”고 우쭐대며 함부로 행동하는 것을 들 수 있다. 적어도 서른은 몰라도, 마흔이 되어서의 ‘나’는 쉽게 스치는 바람에도 흔들리고 좌절하는 나이가 되기가 십상이다.

갑작스레 잘 걸었던 길인데 막힌다. 절벽을 만나서다. 그런 가하면 시나브로 벼랑 끝에 와 있게 된다. 내가 가고자 했던 “길은 순순히 사람들의 뜻을 좇지는 않”는 현실이 도사리고 있기 때문이다. 이뿐만이 아니다. 길이란 것은 잘도 “사람들을 끌고 가다가 문득/벼랑 앞에 세워 낭패시키는가 하면/큰물에 우정 제 허리를 동강내어/사람이 부득이 저를 버리게 만들기도 한다”는 점이 낭패를 겪게 한다.

그만 확! 사표를 던질 것인가, 아니면 젊은 상사에게 아부하고 버틸 것인가, 다시 말해서 불혹의 마흔을 살 것인지, 아니면 제 허리를 반으로 접어 굽히는 부록으로 저를 세워서 계속 직장 생활을 버텨낼 것인가. 이에 대해서 둘 중의 하나를 선택해야 한다. 이를 마흔의 어느 순간 문득 깨우치도록 강요한다. 이런 게 어쩌면 우리가 인생으로 얼핏 포장하면서 애써 부르는 것일지도 혹여 모를 일이다.

중국 동진 시대. 우리가 익히 하는 도연명(陶淵明, 365~427)은 입에 풀칠하고자 선택했던 팽택 현령 자리를 나이 마흔에 때려치운다. 사표를 던진다. 젊은 상사가 저를 인사하라고 부른 것을 따르자니 부록이 될 것만 같아서 아내와 자식을 두고 온 머나먼 고향집으로 돌아간 것이다. 이를 옛사람들은 칭찬했다. 그야말로 불혹의 결과라고. 그리하여 유명한 중국의 명문장 <귀거래사(歸去來辭)>가 탄생하게 된 것이다. 다음이 그것이다.

돌아가리라. 전원(田園)이 장차 거칠어져 가는데 어찌 돌아가지 않겠는가. 이미 스스로 마음을 육체에 부림 받게 하였으나, 어찌 근심하며 홀로 슬퍼만 하겠는가. 이미 지나간 것은 따질 것 없음을 깨달았고 앞으로 올 일은 제대로 따를 만함을 알겠다. 진실로 길을 잃은 것이 그렇게 멀리 가지는 않았으니, 지금이 옳고 지난날이 잘못 되었음을 깨달았다. 배는 흔들흔들 가벼이 떠가고 바람은 살랑살랑 옷자락에 분다. 길가는 나그네에게 앞길을 물으면서 새벽빛이 희미한 것을 한스러워한다. (김창환 엮음 <중국의 명문장 감상> ‘귀거래사’ 부분)

책의 명문장 원문(原文)에는 ‘길을 잃은 것’에서의 ‘길’을 ‘道’ 자가 아닌 ‘途’ 자로 적고 있다. 이 점을 필히 살펴야 한다. 그렇다. 타인의 머리(首)를 배고 그를 밟고 올라서야 할 길(辶)이 우리가 사는 인간사, 조직사회의 단면이자 경쟁문화의 특징이기도 하다. 그러기 위해서는 수많은 경쟁자를 물리쳐야 한다. 배어내고 나만이 우뚝 꼭대기에 서 있어야만 한다. 이는 너무나 자명한 인식이다. 그렇기에 이를 모르는 삼십 때, 서른은 아마 누구도 없을 것이다.

그럼에도 막상 남자 나이로 마흔이 오면, 생각은 꼬리에 꼬리를 물고 줄 서기와 물 타기가 빈번해진다. 그렇게 해서 어느새 ‘나(余)’를 놓친다. 잃어버린다. 자존심이 죽는다. 이때부터 불혹(不惑)이 아닌, 별책의 부록(附錄)으로 전락해서는 저를 ‘슬기로운 처세’라고 한껏 위로하면서 마침내는 식구(食口) 때문에 그런 거였다, 스스로 자족함에 이른다. 이것이 한국 남자 마흔의 자화상이고 또한 슬픈 현실일 것이다.

1993년, 나의 서른은

나는 시인 신경림(申庚林, 1935~ ) 선생을 이십 때부터 이름을 알고 있었다. 앞서 소개한 시 <길>은 1993년 이전의 작품으로 보인다. 대략 계산해 보니, 시인이 마흔이 다 지나고 오십 나이가 거의 되어서야 쓴 것으로 서정시도 아니고 서경시도 아닌, 철학적 이치를 담아낸 ‘철리시(哲理詩)’를 아마도 자연히 피워낸 것이지 싶다. <길>이란 명시를 까맣게 잊고 살다가 정재찬 한양대 교수가 쓴 시 강의집 <우리가 인생이라 부르는 것들>(인플루엔셜, 2020년) 덕분에 다시 해후하게 되었다. 반가웠고 고마웠다.

시에 대해 정채찬 교수는 책에 다음과 같이 적었다.

길은 오히려 나 자신의 안을 들여다보게 합니다. 스스로를 깊이 들여다보게 되면 내가 왜 그 길에 오게 되었는지 알게 됩니다. 자기 자신은 돌아보지 않은 채 그저 자기 인생길을 원망하며 가지 않은 길을 부러워하거나 투덜대기만 하는 이에게 인생길은 고분고분해지지 않습니다. 뜻대로 인생이 풀리지 않은 건 길 탓이 아니라 어쩌면 자신을 잘 알지 못해 스스로 잘못 세운 뜻 탓일지 모릅니다. (같은 책, 194쪽 참조)

이 탁월한 시의 해설을 먼저 읽고 다시 시를 좇아서 읽으면 이불해(以不解, 풀리지 않은 것들)가 해지(解之. 풀린다)가 될 수도 있음이다. 다시 그 부분을 찾아 읽어보자.

길이 사람을 밖에서 안으로 끌고 들어가

스스로를 깊이 들여다보게 한다는 것을 모른다

길이 밖으로가 아니라 안으로 나 있다는 것을

아는 사람에게만 길은 고분고분해서

꽃으로 제 몸을 수놓아 향기를 더하기도 하고

그늘을 드리워 사람들이 땀을 식히게도 한다

자기들이 길을 만들었다고 말하지 않는다.

생각해 보면 원망과 질투는 내가 남을 이기지 못해서 의식하고 탓하는 것에서 비롯된다. 대개 “스스로를 깊이 들여다”보는 시기를 놓치면 이렇게 행동하게 마련이다. 나도 한때 그랬다. 그런 의미에서 마흔의 나이와 쉰 사이에서 ‘나(余)’를 반드시 챙겨 잠시나마 머리(首) 싸움을 그만두는 ‘오프(Off, 휴식의 시간)學’이 필요한 것이다.

그래서 그랬는가. 남자 나이 마흔 후반부터 오십 초반엔 누구에게나 ‘암·뇌·심장’ 중에 한 부분이 고장이 나서 질병이 되고 후유증으로 닥치는 것 같다. (내 경우엔 ‘심근경색’이 무려 4회 일어났다)

왜 그랬을까?

나는 왜 서른에 앞의 시를 메모하지 않았을까. 제대로 읽으려고 하지 않았을까. 좀 더 일찍 알았더라면, 많은 것들을 잃어버리거나 놓치면서 살진 않았을 터인데…

내가 말하고 싶은 것은 이것이다. 신경림의 <길>이란 시를 서른과 마흔 사이엔 꼭 읽어야 한다, 이것을 무릇 강조하고 싶어서다. 우울증, 정체성, 일탈, 바람, 관계, 우정, 고민 등이 한꺼번에 들이닥치는 때가 내 보기엔 마흔에서 오십 사이인 것 같다. 그렇기 때문에 남녀 누구나 ‘갱년기(更年期)’에 이르러서는 ‘나’를 다른 누구보다도 먼저 살뜰히 먼저 챙기고 보살피고 가꿀 줄 알아야 한다. 그렇기 때문에 중년의 ‘나’의 길은 ‘道’ 자로 적지 말고, ‘途’ 자로 적어야만 한다. 그래야만 심리적 혼란과 신체적 기능 저하에 맞서 이겨낼 수 있다.

오르막길, 편안한 뒷모습을 보이는 사람이 되고 싶다

내가 아끼는 책이 있다. 미술평론가 손철주·이주은이 쓴 <다, 그림이다>(이봄, 2011년)가 그것이다. 책을 보다가 한 그림에 어리둥절 망연자실(茫然自失)로 멍하니 꽂혔다.

프랑스의 인상주의 화가 귀스타브 카유보트(Gustave Caillebotte, 1848~1894)의 <오르막길>이란 명화(名畵) 작품을 보면서 꼭 그랬다. 그림 속 남녀의 나이는 내 짐작으론 사십 때가 맞지 싶다. 나란히 남녀가 뒷모습을 걷는데 나는 둘 사이가 부부도 아니고, 연인도 아니라, 꼭 친구 사이로만 보인다. 한산한 시골길을 걷는 남녀가 아무렇지도 않게 편안한 뒷모습을 보여주고 있기 때문이다.

책에서 이주은 교수는, “저는 뒷모습을 그린 그림에 편안함을 느끼는 편인데, 막막히 펼쳐진 가지 않은 길에 대한 두려움이 있어서 그런지도 몰라요. 뒤따라가는 이라면 미리 걱정할 일이 무엇이며, 함께 가는 이라면 혼자 헤쳐 나가야 할 일이 또 무엇이겠습니까?”라고 말하면서 “도전적인 앞모습이나 견제해야 하는 옆모습이 아니라, 부엌에 서 계시던 어머니의 뒷모습처럼 평화롭게” 닮고 싶다고 했다.

도전적인 앞모습이나 견제해야 하는 옆모습. 이런 길은 한자로 쓰자면 ‘도(道)’가 맞다. 그러나 부엌에 서 계시던 어머니의 뒷모습. 이러한 길은 한자로 적자면 ‘도(途)’로 씀이 옳다.

春女思 (춘녀사)

秋士悲 (추사비)

갱년기의 여성은 내 옆의 남자를 거부하는 사랑(思量)에 빠지기가 쉽고 오십 줄의 남성은 이제껏 걸어온 길이 아니라는(非) 마음(心)이 가을만 오면 들기에 어깨가 항상 슬프게 젖어 보인다.

그런 의미에서, 여사친(여자 사람 친구)이나 남사친(남자 사람 친구)의 존재는 반갑기 그지없다. 그에게 먼저 연락해서 호젓한 오르막길이 보이는, 가까운 저수지와 강, 공원, 산속을 함께 찾아 걸을 수만 있다면 무척이나 행복할 것만 같다.

그조차 돌아가고픈 나의 길이란 생각이 간절히 들어서이다. 마치 둥근 추석(秋夕)의 달처럼 내 가슴속을 지금 가득 부풀리고 있다. 이번 추석이 끝나고, 내년이 오면 그 해에는 코로나19가, 저 놈이 좀 조용해지려나. 그러면 여사친에게 내가 먼저 전화를 하겠지.

“친구야, 너! 나랑 같이 삼성미술관 리움에 가지 않을래?”

어쨌든 “길이 밖으로가 아니라 안으로 나 있다는 것을” 우리가 알아채려면 엇갈린 갈림길로 돌아가야만 한다. 그렇기 때문에 ‘道’와 ‘途’ 샛길에서 뒷모습을 보여준 옛 사람에게 귀(歸)를 묻는 귀(耳)를 나도 이제부턴 활짝 열어두고 싶어진다. 바짝 엎드려 경청을 하고자 한다.

◆ 참고문헌

신경림 <쓰러진 자의 꿈>, 창비, 1993.

정채찬 <우리가 인생이라 부르는 것들>, 인플루엔셜, 2020.

시라카와 시즈카, 이경덕 옮김 <주술의 사상>, 사계절, 2008.

손철주·이주은 <다, 그림이다>, 이봄, 2011.

김창환 <중국의 명문장 감상>, 한국학술정보, 2011.

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com

![[부동산PF 위기 심화] 금융당국, 저축은행 10곳에 증자 요구](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2024040819202509905e30fcb1ba81121872409.jpg)