기억의 동편 기슭에서

기억의 빨랫줄에 걸려 함께 허공에서 펄럭이는 낡은 집 한 채

조심성없는 바람은 창문을 흔들고 가네. 그 옥탑방

사랑을 하기엔 다소 좁았어도 그 위로 펼쳐진 여름이

외상장부처럼 펄럭이던 눈부신 하늘이, 외려 맑아서

우리는 삶에,

내가 외상졌던 그녀의 입술

해변처럼 부드러웠던 그녀의 허리

걸어 들어갈수록 자꾸만 길을 잃던 그녀의 검은 숲 속

그녀의 숲 속에서 길을 잃던 밤이면

달빛은 활처럼 내 온몸으로 쏟아지고

그녀의 목소리는 리라 소리처럼 아름답게 들려 왔건만

내가 외상졌던 그 세월은 어느 시간의 뒷골목에

그녀를 한 잎의 여자로 감춰두고 있는지

옥타비오 빠스를 읽다가 문득 서러워지는 행간의 오후

조심성 없는 바람은 기억의 책갈피를 마구 펼쳐 놓는데

내 아무리 바람 불어간들 이제는 가 닿을 수 없는, 오 옥탑 위의

옥탑 위의 빤스, 서럽게 펄럭이는

우리들 청춘의 아득한 깃발

그리하여 다시 서러운 건

물결처럼 밀려오는 서러움 같은 건

외상처럼 사랑을 구걸하던 청춘도 빛바래어

이제는 사람들 모두 돌아간 기억의 해변에서

이리저리 밀리는 물결 위의 희미한 빛으로만 떠돈다는 것

떠도는 빛으로만 남아 있다는 것

이미지 확대보기

이미지 확대보기나는 시인 박정대(1965~ )를 늦게 알았다. 앞서 소개한 시(‘그 깃발, 서럽게 펄럭이는’)는 철학자 강신주의 <철학적 시 읽기의 즐거움>(들녘, 2010년)에도 보인다. 10여 년이 지난 후, 다시 감상하노라니 그 느낌이란 게 또 새롭다.

시에 등장하는 “그녀의 입술/ 그녀의 허리/ 그녀의 검은 숲 속”이란 구절을 통해서 나는 조선 화가 신윤복의 <미인도>가 그려졌고, 부안 기생 이매창(李梅窓) 심상이 내 영혼에 겹치었다.

“술 취하신 임께서 날 사정없이 끌어당겨(醉客執羅衫)/ 끝내는 비단저고리를 찢어 놓았지요(羅衫隨手裂)/ 비단저고리 하나야 찢어진 건 아깝지 않지만(不惜一羅衫/ 단지 맺은 정이 끊어질까 두렵사옵니다(但恐恩情絶)”라고 하마 수줍게도 노래했던가.

이와 같이, 남자는 여자와 처음 사랑을 나누고자 할 때 맨 정신이기보다는 술 기운을 빙자하려는 경향이 있긴 하다. 그렇기 때문에 박정대의 시에서 이를 배제하고 보긴 어렵다. 여름, 한낮 좁은 옥탑의 방에서 그녀와 사랑을 하기 위해 남자는 분주한 흥분을 했을 것이고 육체가 서둘렀을 것이다. 아마도 남자가 입고 있었던 하얀 빤스는 금세 누렇게 젖어 사정의 흔적이 스미면서 그 지저분함을 전혀 감추질 못했을 것이다.

그녀가 빨래를 널고 있네. 하얀 빤스 한 장

나는 저 빤스가 남자의 것이라고 생각한다. 물론 반대로 생각하자면 여자의 삼각일 수도 있겠다. 강신주는 책에서 “빨랫줄에 걸려서 날리고 있는 여성의 팬티”로 발견하고 있다. 하지만 나는 생각이 다르다. 하얀 빤스를 남자의 물건을 감싼 팬티로 보고자 해서다. 그렇기에 “외상장부처럼 펄럭이던 눈부신 하늘이, 외려 맑아”지고 깨끗해지는 남자의 시선이 시적 화자로 등장함이 오히려 부럽게도 느껴지는 것이다.

아무튼 리딩이 시작되는 “기억의 동편 기슭에서”의 시대적 배경은 응답하라, 1988년 안팎이지 싶다. 그 때 내 나이와 비슷한 박정대 시인 또한 이십 때 후반이었을 것이다. 조심성이 없었고, 조급했으며 금기에 대한 경계가 하나도 무섭지 않았던 피 끓는 청춘이 한창이었을 것이다. 다 지금은 과거가 되어 버린 빛바랜 옛 추억이겠지만.

옥타비오 빠스를 읽다가 문득 서러워지는 행간의 오후

조심성 없는 바람은 기억의 책갈피를 마구 펼쳐 놓는데

내 아무리 바람 불어간들 이제는 가 닿을 수 없는, 오 옥탑 위의

옥탑 위의 빤스,

한 편의 청춘 멜로드라마 보는 듯한 탄탄한 시적 구성과 이야기 시로 번지는 상상의 나래는 이 시가 가진 고유의 매력으로 만져진다. 감상하는 맛을 불러 일으킨다. 게다가 1990년, 노벨문학상 수상자인 멕시코 시인 ‘옥타비오 빠스(Octavio Paz, 1914~1998)의 시집을 뒤적이다가 ‘옥탑 위의 빤스’로 쉼표를 찍는 옛 추억이 빚어내는 시의 전개는 아름다워서 서럽게 펄럭이는 청춘의 감정을 들쑤신다. 시인의 재기가 발랄하고 빛난다고 여겨지는 부분이기도 하다.

그나저나 궁금하긴 하다. 내가 외상졌던 1980년대의 그녀(?)는 어디서 무엇이 되어 살고 있을까. 그녀와 결혼으로 갚고자 했으나 값을 치르지 못했으니 외상은 트라우마(外傷)로 기억의 해변에서 이따금 불쑥 헤맨다.

달빛의 화가 신윤복, 태양의 화가 클로드 모네

고(故) 황현산(1945~2018) 문학평론가는 “설렘이 없는 시는 영검 없이 잿밥만 축내는 귀신과 같다”라고 일찍이 비평한 바 있다. 그렇다. 설렘이 없는 시는 이미 죽은 시체와 같아서 아무도 쳐다보려 하지 않는다.

신간 <현대시 산고>(난다, 2020년)에서 이런 글을 보았다. 다음이 그것이다.

태양 아래서 볼 수 있는 것과 달빛 속에서 볼 수 있는 것은 같지 않다. 달빛에서는 더 많은 일이 일어난다. 세상 사람들이 모두 눈을 똑바로 뜨고 서로 인정해주는 방식으로만 사물을 바라보는 햇빛의 시간에서는 확실히 하늘 아래 새로운 것이 없다. 빛과 그 그림자가 한데 섞여 있는 달빛 속에는 한낮의 나무 대신 연필로 그린 나무가 있다. 달빛 속에 들어가는 것은 그림 속에 들어가는 것이며, 제 마음 밑바닥의 감춰진 비밀 속에 들어가는 것이다. 자기가 아닌 다른 모든 사람의 적의를 무릅쓰지 않고는 결코 생각할 수 없을 것이 달빛 속에서 기획된다. (같은 책, 263쪽 참조)

조선에서 미인도는 18세기 들어 등장하기 시작했다. 그 이전까지만 해도 여인의 전신상을 그리는 것은 있을 수 없는 일이었다. 조선은 초상화의 나라로 불릴 만큼 많은 초상화가 제작되었으나 여성을 그린 사례는 몇 손가락에 꼽을 정도로 적다. 산수화에서도 여성이 그려진 경우는 극히 드물다. 간혹 기록화에 여성이 등장하지만 대부분 시중드는 모습이다. (윤철규 <같은 시대 다른 예술-조선 그림과 서양명화>, 281쪽 참조)

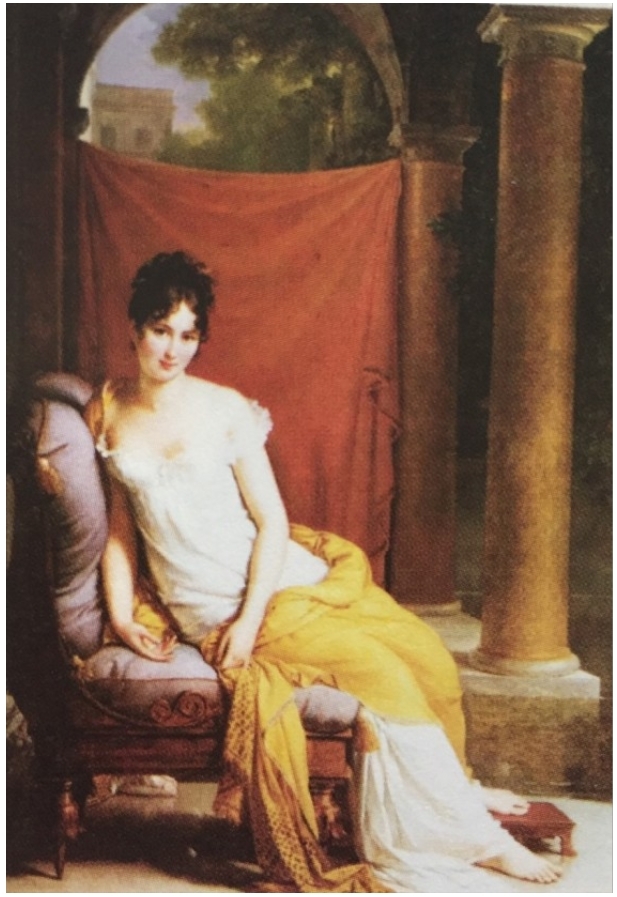

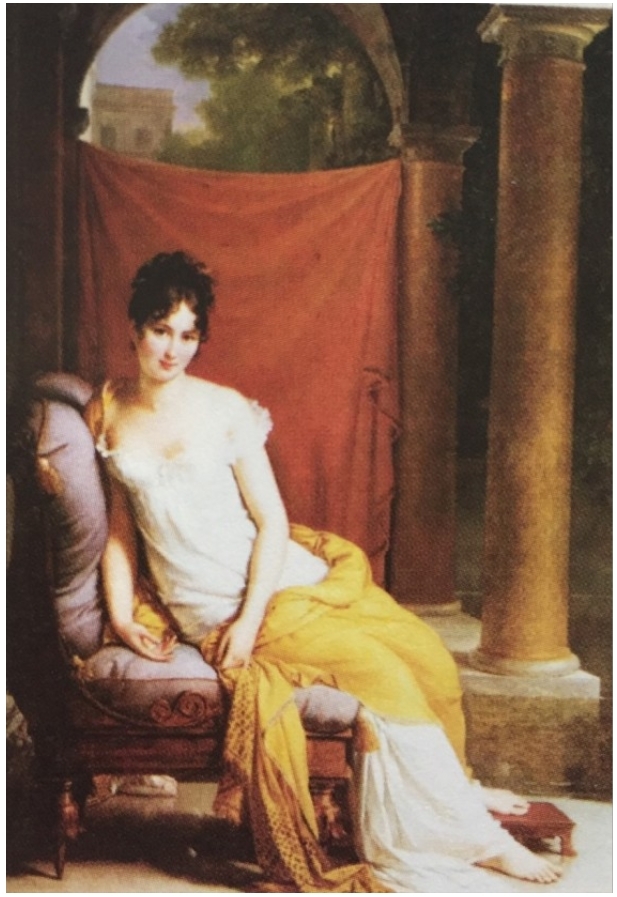

이미지 확대보기

이미지 확대보기1800~1805년 사이. 두 명의 화가가 그린 미인도를 여기에 소개한다. 제라르가 그린 미인(레카미에)이 앳되고 청순하다고 보인다면 신윤복이 그린 미인은 성숙하고 아름답게 보인다.

마담은 레이스 모양의 흰 원피스를 입었다. 흰 원피스 속 빤스는 노랑빛이 섞인 주황색 팬티가 아닐까. 그러니까 하얀 빤스는 절대 아니다. 반면에 연분홍 비단저고리에 열두 폭 옥색 비단치마를 갖춰 입은 조선의 미인은 치마 끝단 살짝 비집고 나온 버선발 색깔처럼 틀림없이 하얀 빤스(?)를 입고 있진 않았을까.

여하간 한 번 보고, 두 번 보고 자꾸만 보고 싶은 미인도를 꼽자면 난 주저함이 없이 신윤복의 미인도를 선택할 것이다. 이유가 있다. 서양의 미인은 내가 벗기지 않아도 스스로 벗어줄 것만 같고, 조선의 미인은 남자가 벗기는 맛을 알게 할 것 같아서다.

두 그림에서 여인의 눈빛만을 놓고 비교해서 보자면 한낮의 그린 듯한 <마담 레카미에>와 달리 달빛 아래 좁다란 방에서 그린 <미인도(美人圖)>의 여인의 눈빛이 훨씬 맑고 고고하다. 무념으로 깨끗하다. 일체 욕정이 눈동자에 없어 보인다.

왜 그럴까. 나는 상상해 본다. 신윤복의 미인은 이미 거사(?)를 치룬 다음에 모델로 선 것이고, 제라르의 미인은 사랑을 나누지 않은 상태로 포즈를 취했기 때문이다. 한복 입은 여인의 옷고름이 미처 다 묶이지 않았다. 더군다나 하야 치마끈 또한 반쯤은 풀려 있다. 이것은 의도된 연출이다. 마찬가지로 레카미에의 어깨 끈 내림도 의도한 것이기는 하나 화가와는 전혀 상관이 없는 행위로 보이기에 눈빛이 거슬린다.

일체 욕정이 없는, 그것은 박정대 시인의 화자가 여름 한낮에 거사를 치룬 다음에 옥탑 빨랫줄에 걸린 하얀 빤스 한 장을 느긋하게 지켜보는 것과 같은 심정에 닿음이다.

대부분 신윤복(申潤福, 1758~ ? )의 그림은 달빛 아래의 풍속, 성, 사랑을 인물과 풍경을 제재로 그린 것이 가장 큰 특징이다.

반면에 클로드 모네(Oscar-Claude Monet, 1840~1926)의 그림은 혜원(蕙園)의 선배 격인 단원(檀園) 김홍도와 마찬가지로 태양 아래서 제도권적이면서 모범적인 답안의 그림을 빛과 꽃, 아내와 자식이 있는 풍경으로 컬러 붓칠로 담아냄이 그저 최상으로 보일 뿐이다.

옥탑 위의 빤스, 그 이후 그 여자史

옥탑 위의 빤스, 그 이후 그 여자는 지금 어떻게 살고 있을까? 나는 그 여자가 잘 살고 있을 것이라고 상상해 본다. 마치 클로드 모네가 그린 <우리 집 뜰의 카미유와 아이>와 같이 행복한 모습으로 한때 훔치듯이 외상을 했던 그 남자는 까맣게 잊은 채로 말이다.

카미유는 모네의 아내 이름이다. 그림 속에서 카미유는 바느질에 집중하고 있다. 따라서 여자 아기도 화사하게 피어난 꽃밭 정원 앞에서 떼쓰는 것도 잊고 뭔가를 조물닥거리고 있다. 이 그림을 두고서 미술치료계 최고 권위자 김선현 작가는 <그림의 힘>이란 책을 통해 이렇게 조언한 바 있다.

사랑하는 엄마가 옆에 있다는 것 자체가

아이에게 심리적 안정을 줍니다.

자신에게 들이미는 잣대를 내려놓고

내가 잘하든 못하든 귀엽고 사랑스런 존재로서

나를 바라보게 해주는 그림입니다. (같은 책, 315쪽 참조)

나는 10여 년 전에 박정대의 ‘그 깃발, 서럽게 펄럭이는’을 처음 읽을 때에는 이매창과 신윤복의 미인도를 생각했으나, 2020년 가을, 지금은 클로드 모네의 그림 속 카미유로 돌아가서 행복한 일상을 누리고 있을 그 여자를 내 추억의 해변에 햇빛과 달빛을 받아 머물게 하고자 한다. 거센 풍랑이 일어나더라도 아무렇지도 않은 모습으로 말끔하게 남아 있는 부두의 기억을 하고서. 설렘과 서러움의 볼륨을 이전보다도 더 달빛 아래서 키우고자 한다.

우리 옷의 아름다움은 끈치레에 있다고 합니다. 그런 의미에서 신윤복의 <미인도>는 우리 옷의 아름다움을 가장 잘 보여주는 그림입니다. 가체를 묶은 보라색 머리끈, 진자주색 옷고름, 마노 노리개에 달린 푸른 솔, 옆구리에 늘어진 주홍 허리띠, 치마 위로 흘러내린 하얀 치마끈 등 다채롭기 그지없지요. (탁현규 <삶의 쉼표가 되는, 옛 그림 한 수저>, 89쪽 참조)

내 나이 스물하고도 여섯. 어깨가 좁고 피부가 하얗던 하얀 빤스를 즐겨 입었던 그녀는 이제는 오십하고도 셋의 나이가 되었을 터이다. 그녀가 딸을 낳았다면 이 가을에 어느 예식장에서 곱게 차려 입고 우리 한복의 끈치레에 꽤나 신경을 쓰면서 손님을 향하여 서 있는 모습이 그림 속 그녀(나는 ‘매창’으로 부르고 싶다)처럼 우아하고 무척 고울 것이다.

이제는, 이리저리 밀리는 물결 위의 희미한 달빛으로 물들어 낙엽처럼 떠나버린 옛 사랑으로 바스락 추억이 떠돈다는 것. 하얀 빤스, 그녀는 나의 외상을 기억하긴 할까?

끝으로 달빛 속에서 기획된 <미인도>의 제화시題畵詩를 보자. 무어라고 적은 것인가.

盤薄胸中萬化春 (반박흉중만화춘)

筆端能與物傳神 (필단능여물전신)

수원 출신의 미술사학자 오주석의 번역이 가장 마음에 남는다. 풀이를 소개하자면 이렇다.

“이 조그만 가슴에 서리고 서려 있는, 여인의 봄볕 같은 정을 붓끝으로 어떻게 그 마음까지 고스란히 옮겨 놓았느뇨?”(오주석, <한국의 美 특강>, 205쪽 참조)

자기가 그려 놓은 그림을 대하고 자화자찬하는 열 네 글자. 다빈치의 <모나리자>와 제라르의 <마담 레카미에>라는 그림에선 도무지 볼 수 없는 신의 경지, 여자를 잘 아는, 달빛 화가의 내공이 자부심이 되기에 충분하여 아연 그가 나는 존경스럽다. 신윤복의 모델이 된 기생을 두고서 나는 ‘창밖의 매화(梅窓)’라는 닉네임을 조심스레 붙이어 나직하게 그녀를 불러 본다. 허균의 목소리로, “매창아, 그래 잘 지내더냐?”

◆ 참고문헌

박정대 <아무르 기타>, 문학사상사, 2004.

강신주 <철학적 시 읽기의 즐거움>, 들녘, 2010.

황현산 <현대시 산고>, 난다, 2020.

김선현 <그림의 힘>, 에이트포인트, 2020.

탁현규 <삶의 쉼표가 되는, 옛 그림 한 수저>, 이와우, 2020.

윤철규 <같은 시대 다른 예술-조선 그림과 서양명화>, 마로니에북스, 2020.

오주석 <한국의 美 특강>, 솔, 2003.

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com