구글·마이크로소프트 등 43개 신생기업 지원...중국과 전 세계 주도권 다툼

이미지 확대보기

이미지 확대보기현재 미국과 동맹국에서 최소 43개 민간 벤처가 핵융합 발전 상용화를 위해 경쟁하고 있다. 이는 2022년 말, 미국 정부 과학자들이 거대한 레이저를 사용해 투입 에너지보다 더 많은 에너지를 생성하는 핵융합 반응에 성공한 뒤 급격히 증가한 수치다. 과학자들은 이후 같은 '점화' 반응을 8차례 더 성공시켰다.

크리스 라이트 에너지장관은 이달 워싱턴에서 열린 컨퍼런스에서 "핵융합은 모든 것이 빠르게 일어나는 전환점에 도달했다"고 말했다. 라이트 장관은 핵융합이 활용되면 날씨나 시간에 구애받지 않고 전력을 생산할 수 있다고 강조했다. 한때 핵융합 상용화에 회의적이었던 핵물리학자 어니스트 모니즈 전 에너지장관도 현재 TAE 테크놀로지스 이사회에서 활동하며 핵융합을 지지하고 있다.

◇ 거대 기술기업들의 핵융합 투자 집중

구글은 남부 캘리포니아 핵융합 기업 TAE 테크놀로지스와 협력 관계를 맺고 사업장에 가상 제어실을 마련해 핵융합 실험에 참여하고 있다. TAE를 25년 전 설립한 물리학자 미클 빈더바우어는 "구글은 모든 데이터에 접근할 수 있다"며 "마치 부부 생활과 같다"고 설명했다. 구글과 셰브론이 TAE의 주요 투자자로 참여하고 있다.

마이크로소프트는 서부 해안 핵융합 회사 헬리온 에너지와 공장 가동 시 전기 공급 계약을 체결했다. 헬리온 에너지의 회장은 오픈AI 최고경영자 샘 알트만이 맡고 있다.

벤처캐피털 회사 제너럴 카탈리스트의 제네비브 키니 동반자는 지난해 말 퍼시픽 퓨전이라는 신생 기업을 위해 9억 달러(약 1조 2000억 원) 자금 조달을 주도했다. 키니 동반자는 "이것은 정말로 세상을 바꿀 수 있는 능력을 가지고 있다"며 "만약 그런 일이 일어난다면, 그 결과는 엄청날 것"이라고 말했다.

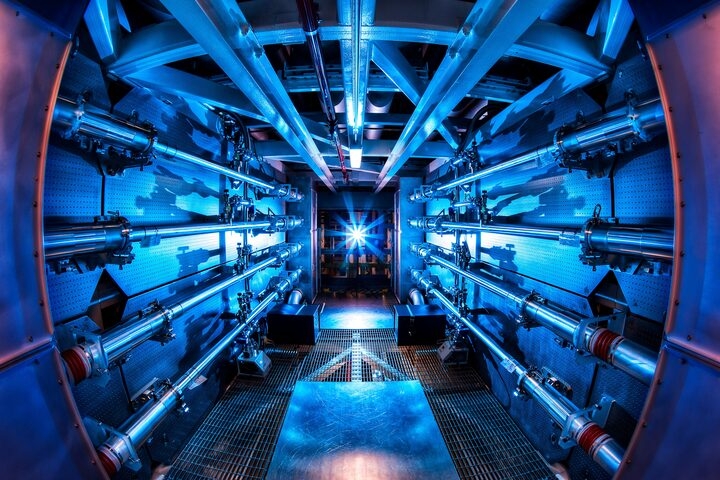

각 기업은 서로 다른 기술 방식을 추구하고 있다. TAE는 커먼웰스의 도넛 모양과 달리 원통형 설계에 다른 연료를 사용한다고 밝혔다. 타입 원 에너지는 스텔라레이터라는 기술로 더 낮은 온도에서 작동해 새로운 재료 발명 없이도 핵융합 반응을 유지할 수 있다고 주장했다. 일부 회사들은 자석 대신 캘리포니아 로렌스 리버모어 연구소에서 사용하는 거대 레이저 방식을 택하고 있다. 이 시설은 축구장 3개 크기로 10억분의 1초 동안 미국 전체 전력망보다 2500배 더 많은 에너지를 쏘는 레이저 펄스를 사용한다.

중국이 핵융합 경쟁에서 미국을 앞설 수 있다는 우려도 미국 기업들의 투자를 부추기고 있다. 중국은 현재 미국보다 훨씬 더 많은 공적 자금을 핵융합에 투자하고 있으며, 세계에서 가장 강력한 핵융합로 중 하나가 될 것으로 전문가들이 예상하는 시설을 건설 중이다. 이 프로젝트는 핵폭발 조건을 시뮬레이션하는 데 핵융합로를 사용할 수 있기 때문에 핵무기 설계를 발전시키는 데 초점을 맞추고 있다.

캘리포니아대학교 전 세계 분쟁 및 협력 연구소의 지미 굿리치 비상주 연구원은 "핵융합 경쟁의 승자는 이러한 발전소를 대규모로 건설하고 전 세계에 건설할 수 있는 나라가 될 것"이라고 말했다. 굿리치 연구원은 중국이 전통 핵분열 원자로 건설에서 27개가 건설 중인 반면 미국은 0개라며 "그들이 움직이는 속도와 규모는 놀랍다"고 지적했다.

커먼웰스 퓨전 시스템즈는 2030년대 초까지 버지니아주 리치몬드 인근에 400메가와트 규모의 첫 번째 핵융합 발전소 건설을 목표로 하고 있다. 타입 원 에너지는 지난 2월 미국 최대 공기업인 테네시 계곡 관리국과 계약을 맺고 350메가와트 규모의 핵융합발전소를 은퇴한 석탄 발전소 부지에 건설하기로 했다.

그러나 일부 전문가들은 핵융합 상용화에 회의론을 보이고 있다. 하버드대학교 물리학자이자 전 백악관 과학 고문인 존 홀드런은 "2050년 훨씬 이전에 전력망에서 핵융합 발전을 볼 가능성은 극히 낮다"며 "과학자들이 점화에 도달하는 데 70년이 걸렸으며, 그 반응을 유지하는 데 필요한 엔지니어링 능력을 개발하는 것도 그만큼 어렵다"고 말했다.

위스콘신 핵융합 회사 샤인 테크놀로지스의 그렉 피퍼 최고경영자는 "어떤 핵융합 회사도 과학 손익분기점에 도달하기 전에 전기를 수익성 있게 판매하지 않을 것"이라며 "아직 극복해야 할 요소가 많이 있다"고 말했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시 주간전망] ‘시트리니 보고서’ 파장 속 2월 고용동향...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026022808120602516be84d87674118221120199.jpg)