이미지 확대보기

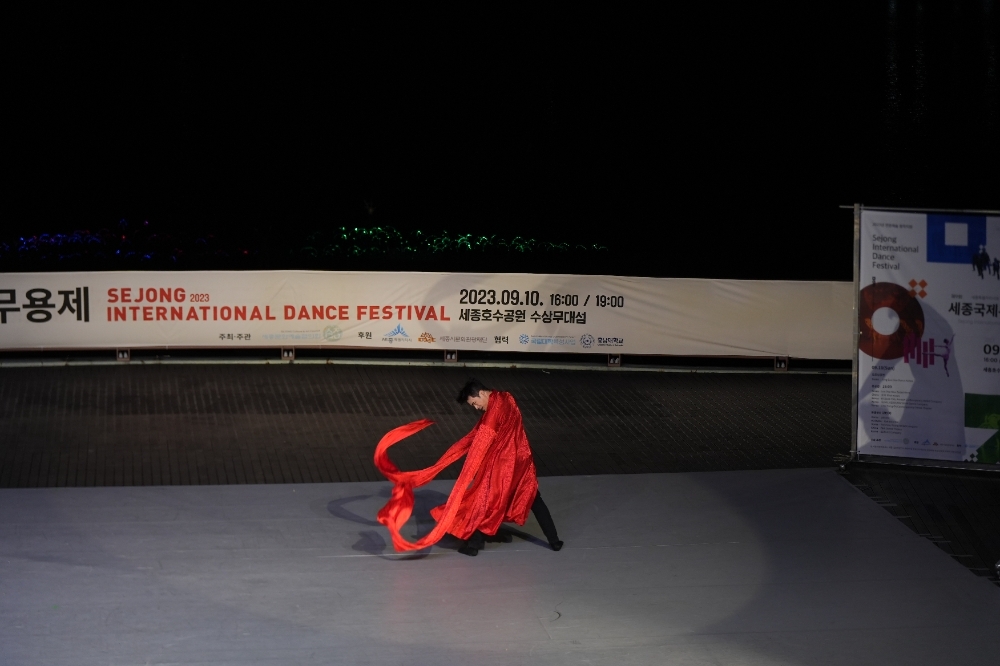

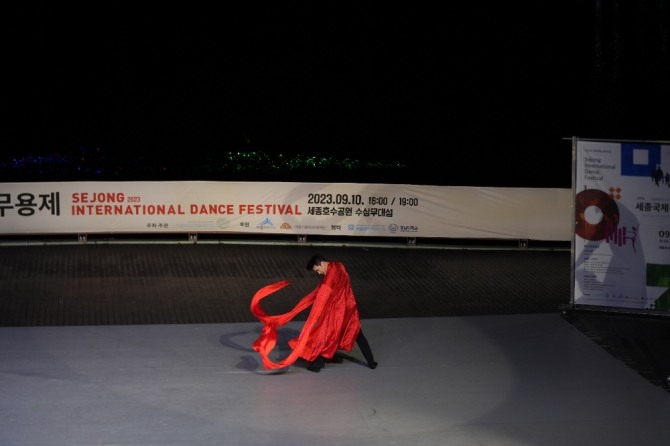

이미지 확대보기여름 기운이 가시지 않은 9월 10일(일) 낮 4시~5시 30분(오프닝 공연 1편, 본공연Ⅰ 5편), 저녁 7시~8시 20분(본공연Ⅱ 5편) 공연으로 구분된 무용제는 세종호수공원 수상무대섬에서 공연되었다. 남녀노소의 불특정 시민을 초청한 무용제는 개막작 1편, 중국 2편, 말레이시아 1편을 포함해 총 11편이었다. 9회에 이르기까지 세종국제무용제는 37개국 97개 팀이 참가해 왔다. 지역 특성화적 낭만 프로젝트는 접근성 고려의 교통편과 관광 자원 홍보 문제가 도출되었지만, 해외 유수 공연 예술제에 버금가는 노력이 엿보였다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기본공연Ⅰ은 조명 없이 자연광의 아름다움과 호수를 배경으로 공연되었다. 이대원 안무의 창작발레 「양가감정」(Ambivalence, 이대원 발레 레브), 순 수 안무의 「흩어진 밤하늘」(Scattered night sky, 蓝海 ‘Blue ocean’ 무용단), 조기숙 안무의 창작발레 「걷는다는 것」(Walking Differently, 조기숙 한국 컨템포러리 발레단), 성재형 안무의 한국창작무용 「23' Soul」(성재형 숨무용단), 최성옥 안무의 현대무용 「약육강식」(The law of the jungle, 최성옥 컨템포러리 댄스 씨어터)이 공연되었다. 춤 공연을 자연광으로 낮에 즐기는 행위는 국제화에 부합된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기이대원 안무의 창작발레 「양가감정」(Ambivalence), 사람이나 사물에 대해 긍정적·부정적인 감정이 공존하는 상태이다. 사랑도 예외가 아니다. 모종의 악의를 가진 사랑이 존재한다. 두 연인을 통해 인간관계를 특징짓는 복잡한 감정의 상호작용을 보여준다. 세월은 화살과 같은 것(Tempus Fugit)을 넘어 ‘호두까기 인형’의 Op. 71번으로 넘어가는 유동의 움직임을 유니버설발레단 단원이었던 이대원과 현지연, 송기영이 검은 의상 속에 감정을 감춘 채 프란시스코 안드레아의 곡을 생각하며 수미쌍관의 묘를 이루어 낸다.

순 수(Xun Shuai) 안무·출연의 「흩어진 밤하늘」(Scattered night sky), 중국 ‘남해(蓝海) 무용단’(Blue Ocean Dance Company)의 춤이다. 순 수는 남경예술학원에서 고전무용을 전공하고 「창어달로 가다」로 국가예술기금상을 수상한 바 있다. 호신위(Hu Xingyu), 오해초(Oh Hae Cho)가 특별출연하여 분위기를 돋운다. ‘寂靜的天空’(적정적 천공)이 우아함과 서정을 견지한다. 검은 하늘이 걷히거나 불꽃이 스쳐 지나가면 내면을 성찰하는 힘을 얻는다. 의식은 환상 밖으로 벗어나고 어두운 밤은 검은 눈을 주었고, 그것으로 어둠을 간파한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기조기숙 안무의 창작발레 「걷는다는 것」(Walking Differently), 존재의 소중함을 사유한 이화여대 무용학과 교수의 직조품은 도입부와 결론부 포함 3장으로 구성된다. 남성 무용수 둘이 분위기에 조화한다. 수억대의 일의 경쟁률로 태어난 인간은 태어나서 누워있고, 엎치고, 배밀이를 하다가 기고 수많은 시도를 통해 마침내 일어선다. 서고 나서도 모험은 계속된다. 혼자서 걷다가 같이 걷기도 하고 만나기도 하고 헤어지기도 한다. 장애물도 만나고 자신만의 짐을 지고 힘겹게 걷기도 한다. 마침내 인간은 걷게 되며, 생명의 몸으로 살아 낸다.

성재형 안무의 한국창작무용 「23' Soul」, 한국 춤 가운데 의식무(儀式舞)인 무당춤을 동인(動因)으로 한 작품이다. 춤 축제에 동참의 의지로 성신여대 무용예술학과 성재형 교수가 열다섯 명 후학과 함께 무대에 선다. 대무당(大巫堂)의 인도에 따라 약속의 땅에서 노래와 춤으로 신의 뜻을 얻고, 인간에게 희망·행복· 축복을 전하는 축원의 춤이 전개된다. 신비감을 부르는 다양한 요소들(자세, 움직임, 의상, 사운드와 음악 사용)이 포진한다. 신의 기운을 주술적 기능으로 승화시키며, 2023년 현재의 영혼을 몸짓으로 이야기한다.

최성옥 예술총감독(메타댄스 프로젝트 예술총감독, 충남대 무용학과 교수), 방지선(메타댄스 프로젝트 정단원) 안무의 현대무용 「약육강식」(The law of the jungle), 동물의 세계뿐만 아니라 인간사회의 각박함과 막장성의 척도이다. 권력을 쟁취한 자들의 횡포, 과도한 경쟁이 살포된 사회구조 속에서 치열하게 살아가는 현대인들의 현실을 묘사해낸다. 열네 명의 출연진은 독특한 메타 기법을 선사한다. ‘Cardio’ 등의 음악에 맞추어 공간·장면 분할과 진법이 이루어지는 가운데 분주한 움직임이 창출되고 춤의 분위기가 달아오른다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기본공연Ⅱ는 낮 공연의 열기를 이어받아 교감의 행사를 열었다. 분주한 무료 관객들이 오가는 가운데, 밤을 맞아 무대는 조명을 제대로 받으며 호수에서의 공연에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다. 이수민 안무의 현대무용 「학학」(‘HAKHAK, 29mms’ 무용단), 꺽 소우 키 안무의 「꿈의 나비」(Dream'n Butterfly, Shinhwa Oriental Dance Company), 박수영 안무의 창작발레 「Imagine Ⅱ」(박수영 발레단), 다와조마·호신위·마단 공동 안무의 「생승」(生昇, Lively Soaring), 한기태 안무의 현대무용 「COLOR FULL RUN」이 공연되었다.

이수민 안무의 현대무용 「학학」(HAKHAK), ‘29mms dance’단(團)은 소재의 다양화를 추구하면서 일상에서 찾은 소재인 현대 문명의 폐해인 환경에 대하여 사유한다. 다섯 명의 여성 무용수들이 쓰레기 먹이로 살아가는 동물들을 묘사해내며 관객들과 공감대를 형성한다. 인간은 자신이 편리하게 쓰다가 버린 플라스틱의 반격을 받는다. 인간과 동물은 작은 플라스틱 조각들이 섞인 물과 오염된 공기를 마시며 생존한다. 안무가의 문명 비판의식은 이런 환경에서 살아가는 동물들이 진화한다면 어떤 모습일까를 춤으로 표현한다.

꺽 소우 키 안무의 「꿈의 나비」(Dream'n Butterfly), 말레이시아 ‘신화동양무용단’의 안무가가 해석한 장자(莊子) 존중의 남성 독무 형태의 춤이다. 철학자 장자가 추었을 법도 한 독무는 동남아시아의 춤 동작에 영향을 미쳤으며 나비이자 인간인 모습을 표현한다. 모든 동작은 대형의 붉은 천을 운용하고 무용수는 장자의 정신이나 감정을 입는다. 현 주조의 합성 음악에 따라 기의 흐름 같은 춤은 강렬하면서 역동적이다. 안무가는 이전의 자기 작품에서 줄곧 자연과 슬기로운 조화, 신화에 대한 순응적 자세를 취하여 왔다.

박수영 안무의 창작잘레 「Imagine Ⅱ」, 소리와 색의 조화로 작품의 주제를 형성한다. 충남대 무용학과 교수의 창작무용은 모네의 회화를 숭상한다. 색에 관한 명상, 미묘한 색감이 뒤엉킨 그림과 드뷔시의 달빛이 만난다. 막스 리히터와 울프 웍스의 음악이 오가며 솔로, 듀엣, 군무를 오가며 춤은 호수발레의 청량감을 선사한다. 칸딘스키의 추상은 리듬과 선율과 어울린다. 인간의 시·청각적 경험은 서로를 자극한다. 음악과 색채가 주는 감정의 색을 발레의 움직임으로 표현해내며 처음의 음악으로 되돌아가고 춤은 마무리된다.

다와조마·호신위·마단 공동 안무의 「생승」(生昇, Lively Soaring, 다와조마: 감숙민족사범대 조교수, 호신위: 국선 4급 안무가, 마단: 광시과기대 무용학과 강사, 중국), 씨앤케이댄스프로젝트가 선정한 작품은 끈질긴 민족성을 표현한다. 삶은 지난밤의 꿈같이 진실하지만 허황하다. 윤회에서 죽음은 생의 종점이 아닌 생을 승화시킨다. 죽음이 있어서 신생은 의미가 있다. 티베트의 심산, 창사가 이어진다. 남성 1인, 여성 2인으로 이루어진 무용단은 전통 복장과 장식으로 피난처를 찾아 대를 이어가는 고산족의 민족지적 특색을 보인다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기한기태 안무의 현대무용 「COLOR FULL RUN」(본아트컴퍼니), 오늘을 살아가는 젊은이들의 청춘 자화상을 비보잉 한다. 크리스토퍼 월터스의 ‘내가 느끼는 행복한 방식’에 맞추어 청춘들의 다양한 모습과 움직임이 담긴다. 오늘도 자기만의 색으로 살아가는 청춘의 이야기는 무용제의 마지막 작품이 되기에 충분했다. 아홉 명이 대신한 청춘은 인원의 변주를 보이면서 묘기적 춤을 잘 소화해내었다. ‘이게 꿈이라고 말하면 무엇이라고 할래?’의 분위기는 브레이크 댄스에 이어 묘기 대행진 같은 고난도 동작을 무난히 보여주었다.

제9회 세종국제무용제는 차별화된 독창성의 국제무용제로서 지역 시민들과 관광객들에게 무용의 진정한 묘미를 선사하였다. 낮 공연과 밤 공연의 차이점을 보여주었고, 극장을 벗어나 호수무용제의 이점을 눈으로 확인하게 해주었다. 아쉬운 점은 예산 부족 탓인지 하루에 모든 춤을 다 보기에는 아쉬웠고, 국제무용제에 걸맞은 해외 팀들의 참가도 두드러지지 못했다는 점이다. 희망적인 것은 더운 날씨에도 불구하고 세종국제무용제가 뿌린 문화 형성 유전자는 지속적 발아를 할 것이고, 내년 10주년 행사를 기다리는 사람들이 너무 많아졌다는 사실이다. 세종시와 주변 단체는 세종국제무용제가 문화적 전통을 형성하는 데 대폭적 지원으로 명실상부한 국제무용제가 되도록 도움을 주었으면 한다. 이번 세종국제무용제는 도약과 희망을 위한 의미 있는 공연이 되었다.

장석용 글로벌이코노믹 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)