재활용 설비는 급증하는데 폐배터리 유입은 '가뭄'…공급-수요 불일치 심화

유럽은 '개점휴업', 한국은 '출혈경쟁'…수익성 악화로 '죽음의 계곡' 우려

유럽은 '개점휴업', 한국은 '출혈경쟁'…수익성 악화로 '죽음의 계곡' 우려

이미지 확대보기

이미지 확대보기◇ 설비는 넘치는데 원료는 없다…복합적 위기 구조

배터리 재활용 원료 부족은 여러 요인이 복합적으로 작용했다. 우선 초기 전기차 배터리의 수명이 예상보다 길어 폐배터리 배출이 늦어지고 있다. 재활용 설비는 미래 수요를 보고 앞다퉈 증설됐지만, 실제 원료가 되는 사용후 배터리 유입량은 이를 따라가지 못하면서 '공급과 용량의 불일치'가 발생했다. 여기에 세계 배터리 생산 기지가 중국을 포함한 아시아로 집중되면서 유럽과 북미 등 서구권 시장의 스크랩 물량이 급감한 것도 직격탄을 맞았다. 주요 배터리 제조사의 생산량 둔화 역시 스크랩 감소를 부추겼다. 한 유럽 재활용 업체 관계자는 시장분석기관 패스트마켓(Fastmarkets)을 통해 "셀은 중국에서 만들어지고 유럽은 조립 라인에 불과한 실정"이라며 "올해 초 한 배터리 제조사로부터 공급받던 물량마저 끊겼다"고 토로했다.

어센드 엘리먼츠(Ascend Elements)의 안톤 포피(Anton Popiy) 시장 정보 및 제품 관리자는 "현재 미국은 파쇄 설비가 과잉 상태라 재활용 업체들이 같은 원료를 두고 경쟁하고 있으며, 원료 지급률이 매우 높은 상황"이라고 현지 분위기를 전했다.

원료 부족 사태는 지역별로 다른 양상을 띤다. 가장 큰 타격을 입은 곳은 유럽이다. 생산 기반이 아시아로 넘어가면서 원료 확보에 직격탄을 맞은 유럽 재활용 공장 다수가 설비 용량에 한참 못 미치는 가동률을 기록하며 사실상 '개점 휴업' 상태에 빠졌다. LG에너지솔루션의 폴란드 브로츠와프 공장과 삼성SDI의 헝가리 괴드 공장의 생산 차질, 노스볼트(Northvolt) 재활용 시설의 불확실성 등도 악재로 작용했다.

상황이 심각해지자 시장의 역학 관계도 뒤바뀌었다. 과거에는 재활용 업체가 폐배터리를 처리해주며 '게이트피(Gate Fee)'라는 처리 비용을 받았지만, 이제는 원료 확보를 위해 오히려 높은 값을 지불해야 하는 처지다. 한 유럽 업체는 "스크랩이 부족해 다시 게이트피를 받아야 할 지경"이라며 "낮은 가동률 탓에 고정비 부담이 커지면서 영업이익률이 심각하게 훼손되고 있다"고 밝혔다.

한국을 포함한 아시아 시장은 수입 원료를 둘러싼 치열한 경쟁과 수익성 악화라는 이중고를 겪고 있다. 특히 한국 재활용 업체들은 높은 가격을 지불하며 블랙 매스(폐배터리를 파쇄해 만든 검은 분말)를 수입하고 있지만, 정작 추출한 원자재는 후방 산업의 수요 부진으로 할인된 가격에 팔고 있어 어려움을 겪고 있다. 한 국내 업체 관계자는 "글로벌 블랙 매스 생산량이 줄어드는 데다 동남아 시장과의 경쟁까지 겹쳐 원료 확보가 쉽지 않다"고 말했으며, 다른 업체는 "최소한 공장이라도 돌리기 위해 세계 시장에서 적극적으로 원료를 찾고 있다"고 덧붙였다.

이런 상황에서 중국이 지난 8월 1일부터 엄격한 불순물 요건을 적용하며 블랙 매스 수입을 허용한 것은 시장의 새로운 변수로 떠올랐다. 고품질 블랙 매스 생산 업체에는 기회가 될 수 있지만, 가뜩이나 부족한 원료를 둘러싼 세계 경쟁은 한층 더 치열해질 전망이다.

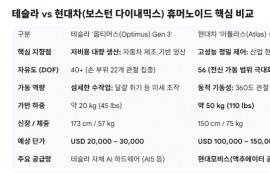

원료 부족은 재활용 시장의 경제성을 근본적으로 뒤흔들고 있다. 패스트마켓에 따르면, 지난 8월 13일 한국 시장의 블랙 매스 내 니켈과 코발트 가격 연동 지급률은 77~83%까지 치솟았다. 2023년 8월 이후 가장 높은 수치로, 원료 확보를 위한 업체들의 출혈 경쟁을 단적으로 보여준다.

반면, 리튬의 지급률은 0~2% 수준으로 가격 평가가 시작된 이래 최저 수준에 머물렀다. 세계적인 리튬 가격 약세가 반영되면서 재활용을 통한 리튬 회수의 경제적 매력도 크게 떨어졌다.

높은 원료 매입 비용과 낮은 판매 가격의 이중 압박에 재활용 업체들의 수익성은 악화일로를 걷고 있다. 안정적인 공급망을 갖춘 숙련된 기존 업체와 원료 확보에 어려움을 겪는 신생 업체 간의 수익성 격차는 더욱 벌어지고 있다.

◇ 공급망 다변화·기술 혁신…생존 위한 자구책 '안간힘'

위기 극복을 위해 업계는 다양한 자구책 마련에 나서고 있다. 전기차 배터리에만 의존하던 것에서 벗어나 스마트폰, 노트북 등 소비자 가전제품, 에너지 저장 시스템(ESS), 산업용 장비 등으로 원료 공급원을 다각화하는 것이 대표적이다.

또한, 제한된 원료에서 최대한의 가치를 뽑아내기 위한 기술 혁신도 활발하다. ▲효율적인 전처리 공정으로 원료 회수율을 높이고 ▲다양한 종류의 배터리를 처리할 수 있는 유연한 기술을 확보하며 ▲불순물 제거 기술을 고도화해 저품위 원료에서도 고품질 소재를 추출하는 방식이다.

이와 함께 배터리 제조사나 완성차 업체와 직접 협력 관계를 맺어 안정적인 스크랩 및 폐배터리 공급망을 구축하려는 움직임도 빨라지고 있다. 시장은 점차 기술과 원료를 모두 확보한 대형 재활용 업체 중심으로 재편되고 있다.

◇ 앞으로 3~5년이 고비…'죽음의 계곡' 넘어야

업계는 앞으로 3~5년 안에 1세대 전기차들이 본격적으로 수명 종료를 맞이하고, 전 세계적으로 배터리 생산량이 늘어나면 원료 공급 상황이 점차 개선될 것으로 기대하고 있다. 또한 재활용 원료 사용을 의무화하는 각국의 규제 강화와 재활용을 고려한 배터리 설계 표준화 노력도 긍정적인 신호다.

하지만 그때까지는 원료 부족에 따른 시장의 어려움이 지속될 전망이다. 특히 업계는 2025년에서 2030년 사이를 본격적인 성장에 앞서 혹독한 생존 경쟁을 벌여야 하는 '죽음의 계곡(valley of death)' 구간으로 보고 있다. 이 과도기를 버티지 못하는 기업들이 속출하면서 자본력과 기술력, 안정적인 원료 공급망을 갖춘 선도 기업을 중심으로 한 시장 재편 및 통합이 가속화될 전망이다. 배터리 재활용 산업이 본격적인 성장 궤도에 오르기 전, 혹독한 생존 경쟁의 시기를 지나고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] 1월 고용동향·CPI 발표에 '촉각'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026020804041508428be84d87674118221120199.jpg)