정부, 5월 입법예고 당시 논란에도 동간거리 축소 강행

일조권‧사생활 침해 등 입주민 주거환경 악화 우려

일조권‧사생활 침해 등 입주민 주거환경 악화 우려

이미지 확대보기

이미지 확대보기국토교통부는 이달 1일 ‘신축 아파트 동간 거리 축소’를 골자로 한 건축법 시행령 및 건축물분양법 시행령 개정안을 공포하고 2일부터 시행에 들어갔다.

지난 5월 시행령 개정안의 입법예고 때도 수많은 반대 의견과 논란이 있었지만 정부는 ‘동간 거리 축소’ 개정안을 관철시켰다.

그러나 온라인 커뮤니티 등에서는 아파트 채광‧조망권‧사생활 보호 등이 침해받을 것이라는 우려와 함께 섣부른 정책 판단으로 ‘정부가 홍콩식 닭장 아파트를 국민들에게 장려하고 있다’는 비판까지 터져나오고 있다.

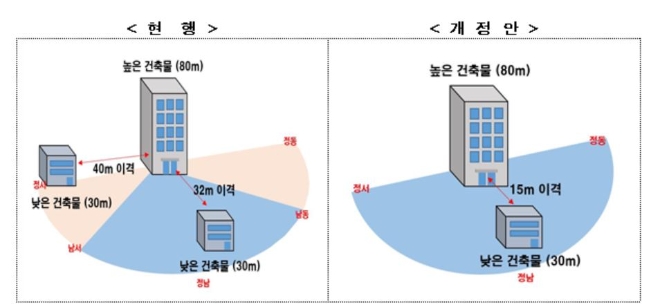

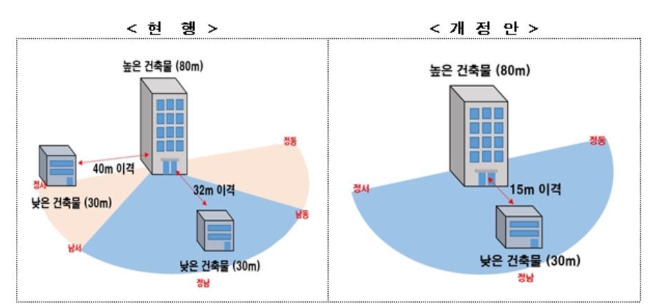

종전까지 신축 공동주택의 동간 거리는 ‘낮은 건물 높이의 0.5배 또는 후면 높은 건물 높이의 0.4배 중 먼 거리’로 정하도록 규정했다.

가령, 전면건물의 높이가 30m, 후면건물 높이가 80m라면 동간 거리를 32m(높은 건물 높이의 0.4배)로 둬야 한다. 그러나 새로 바뀐 시행령 개정안을 적용하면 해당 두 건물 사이의 거리는 15m로 좁혀진다.

다만, 개정 시행령은 완화 규정을 적용하더라도 사생활 보호와 화재 확산 등을 고려해 건물 간 최소 이격거리(10m)는 유지하도록 했다.

정부는 아파트 단지 내 동간거리 개선으로 다양한 도시경관 창출을 기대하고 있다. 국토부는 “현행 동간거리 규정을 유지하면 아파트 내 모든 건물의 높이가 비슷하거나 획일화될 수밖에 없다”면서 “이번 동간거리 완화 조치로 단지 후면에 조망이 좋은 지역은 건물을 계단식으로 짓고, 도로변에는 너무 높지 않은 건물을 배치하는 등 개성 있는 단지를 구현할 수 있다”고 설명했다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기이같은 국토부의 설명에도 정작 국민들의 반응은 차갑다. 아파트 간 거리가 좁아지면 조망, 채광의 제한은 물론 사생활 침해 가능성이 있기 때문이다. 실제로 서울 등 수도권 일부 지역에선 동간거리가 좁아 사생활‧일조권 침해 등의 문제가 꾸준히 지적돼 왔다.

지난 5월 개정안이 예고된 후 청와대 국민청원에 이를 반대하는 글이 올라왔다. 해당 청원인은 “같은 공간에 동간거리를 줄이면 더 많이 팔 수 있으니 가장 좋아할 곳은 건설업계”라고 비판했다.

개정안 시행 이후 온라인 커뮤니티에서도 정부의 동간거리 축소 방침에 대한 원색적인 비난이 확산하고 있다.

부동산 커뮤니티의 한 누리꾼은 “홍콩의 닭장 아파트처럼 앞뒤 막히고 햇볕 안 들어오는 아파트들이 우후죽순 늘어날 것”이라며 “앞 동 사람과 저녁이면 베란다 창 너머로 훈훈한 눈인사를 나눌 수 있겠다”고 비꼬았다.

또 다른 누리꾼은 “주택공급에 혈안이 된 정부가 동간거리 축소 법안 시행으로 공급 수를 늘리기 위한 꼼수를 쓰고 있다”면서 “조망권 확보라든지, 사생활 침해 보호라든지 현 주거환경의 추세와는 정반대의 정책을 펼치고 있다”고 비판했다.

전문가들도 이번 정부의 아파트 동간거리 축소 방침에 대한 부작용을 우려하고 있다. 서진형 대한부동산학회장(경인여대 교수)은 “사생활 침해의 우려가 커지고 있는 상황에서 무조건적인 고밀개발은 오히려 주거환경 악화의 원인이 될 것”이라며 “당장 급한 불을 끄겠다고 내놓는 대책이 패착으로 이어질 수 있다”고 말했다.

김하수 글로벌이코노믹 기자 hskim@g-enews.com

![[뉴욕증시] MS·메타 악재에 3대 지수 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025103106461204539c35228d2f5175193150103.jpg)