이미지 확대보기

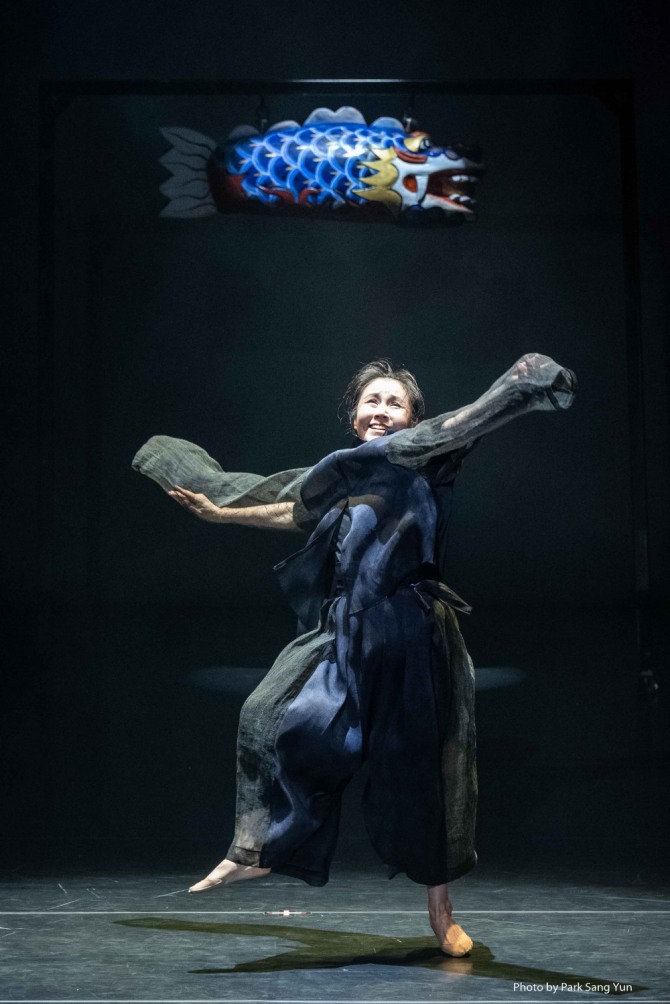

이미지 확대보기7월 5일(수), 국립국악원 예악당에서 장현수(들숨무용단 비상임안무가, 국립무용단 수석무용수) 안무의 『무문무』(無文舞)는 불교철학을 춤에 연결하여 수륙재(水陸齋)를 감행하는 느낌의 실존과 해탈의 걸친 춤으로 범인(凡人)의 잘못을 훈계하며 경각심을 불러일으키는 듯했다. 이동무대를 타고 오르내리는 채색 목어, 선지자(先智者, 장현수)는 텅 빈 나무 고기 배의 양쪽 벽을 북채로 쳐서 소리를 낸다. 물고기는 언제나 눈을 뜨고 깨어 있으므로 그 형체를 취하여 나무에 조각하고 북채로 치면서 수행자의 잠을 쫓고 혼미를 경책했다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기목어는 대중을 모으거나 법회 등에 쓰였으며 목탁의 전신이다. 절에서 하루의 시간 구분이나 큰 행사가 있을 때 목어를 친다. 물속에 사는 모든 중생들을 제도하는 의미를 포함한다. 현재 그 형태는 시초의 단순한 물고기 형태가 아니라 용머리에 물고기 몸 모양이다. 여의주를 입에 문 것도 있으며 목탁이 목어를 대신하기도 한다. 지자는 춤 미학의 상부와 호흡하는 태도로 대지를 일군 사람들을 따스한 시선으로 바라보며 위로한다. 지자는 번민에 걸쳐있는 육신과 타인의 영혼의 방을 드나들며 ‘홀춤’의 영험을 보여준다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기『무문무』 코드는 “모든 것에 생명이 있다.”, “모든 물체에는 정령이 있다.”라는 사실을 강조한다. 정령숭배는 들숨과 날숨, 삶과 죽음에 걸쳐있다. 원시인들은 영혼을 육체로부터 구별했으며, 영혼이 일시적으로 육체를 이탈한 현상을 인정했다. ‘시작의 서곡, 하나의 변주는 강력한 ’무리춤‘으로 남·여 모두가 이질적 분화 사이에서 균형을 이룰 때 자연과 하나 되는 예술이 된다. 『무문무』는 의식이 예술과 분리될 수 없음과 예술은 사랑이 중심이며, 예술가는 계절의 미토스를 거쳐 인격체로 설 수 있음을 입증하였다.

‘삶과 죽음의 경계’에서 존재자가 망각되지 않도록 홀춤과 무리춤으로 형상화된다. 지자는 목어 앞에서 순종적이었으며 깨달음의 단계를 넘어온다. 황톳빛 평상복의 무리는 대지를 일구며 하늘을 숭상해 왔으며, 마을의 평안을 기원하는 순진무구의 사람들이다. 목어, 지자, 무리는 오버랩으로 스쳤다가 벗겨지고 제자리를 차지하는 구조를 형성한다. 부드러운 몸짓으로 흘러가면서 완급의 움직임 속에 목어의 의미에 집중하는 춤 구조는 한국 동시대 춤의 의미 있는 진전의 모습이었다. ‘목어와 정가가 만나면?’이라는 명제가 떠오른다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기‘만물동근’(萬物同根)의 이치적 삶에 실핏줄이 돌게 하는 것이 숨이며, 춤은 내면의 표현이다. 지자는 독경의 도구인 목어와 교감하고, ‘무리춤’은 삶의 생동과 절대적 진리 앞에서 순응의 자세를 보여준다. 분위기는 내공 수련의 모습으로 원시적 삶의 발아적 에너지를 과하지 않게 적당한 온도를 유지하며 발산한다. 지자의 목어는 삶의 수행자들도 밤낮을 가리지 않고 정진하라는 뜻을 반복해서 내보인다. ‘세상의 목탁’이 된 성현처럼 고유한 구조를 갖추려고 노력하다 보면, ‘나’의 구성은 묵언수행 한 목어처럼 완성될 것이다.

반복되는 공연예술의 가장 중요한 덕목은 변화적 반복과 바른 이어감이다. 남·여 ‘무리춤’은 자신을 드러내지 않고 무리의 소중함을 견지한다. 목어 앞에 경건한 춤꾼들은 기량과 균형을 고려하면서 연습량을 계기에 올린다. 안무가 장현수는 원시와 현재와의 가시적 연결점을 ‘들숨무용단’식(式)으로 찾으려고 노력하면서 디딤과 사위의 차별적 현대성을 드러낸다. 가벼운 풀잎 같은 만남은 거래적 만남으로 족하고, 목어의 숨은 뜻은 여러 세기를 거쳐 변하지 않고 배반의 계절에도 퇴색되지 않을 연(緣)의 소중함으로 귀결된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기『무문무』는 제천의식, 원시종교, 민간신앙의 기원과 목적에 부합되는 군집성 춤 연기력을 보여주었다. 아울러 목어 자체는 기꺼이 길게 짧게 울림을 흡수하는 교훈적 상징이 되었다. 목어가 의미해내는 이 땅에서의 근대화 이전의 종교는 마을 사람 전체의 일체감과 단결성을 유지 강화하면서, 문화의 전통성을 보존하고, 농경사회의 기본적 동질성을 유지했다. 결론부에 이르러 목어는 나지막한 울림을 지속해 가져가고, 지자는 녹색으로 번지는 사회의 평화가 도래했음을 깨닫고 생의 대합창에 동참한다.

장현수는 그녀의 무용단 이름이 ‘들숨무용단’일 정도로 ‘호흡’(숨)을 중시하는 춤 작가이다. 장현수의 홀춤은 생명체와 영혼에 호흡을 넣어 존재하며, 자신의 미소로 공감을 이끈다. 출연진 전원이 다 함께 『무문무』를 춤춘다. 춤은 관능의 무너미가 아니라 하안거를 끝낸 불자의 모습을 보인다. 장현수는 꾸준히 자신의 주제에 집중하며 기회주의적 행위와 불의적 행위를 배격하면서 한국 창작무용 철학을 격상시켰다. 그녀는 힘든 길이라도 목적을 달성한다. 『무문무』는 한국 무용사에 불굴의 기(氣)를 이어가는 경탄의 작품이 되었다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)