“대도시 대신 교외·소도시·농촌으로…‘삶의 질’ 중심 이동이 경제 전략 바꾼다”

이미지 확대보기

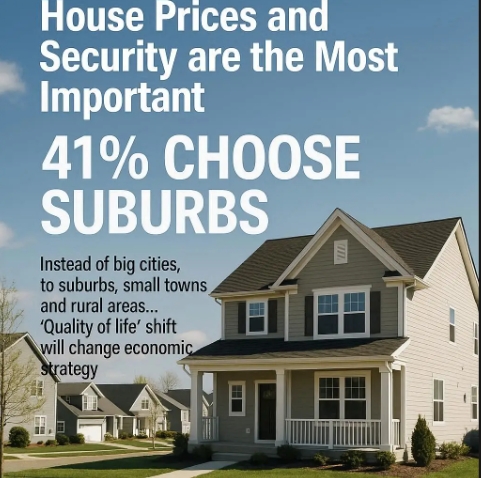

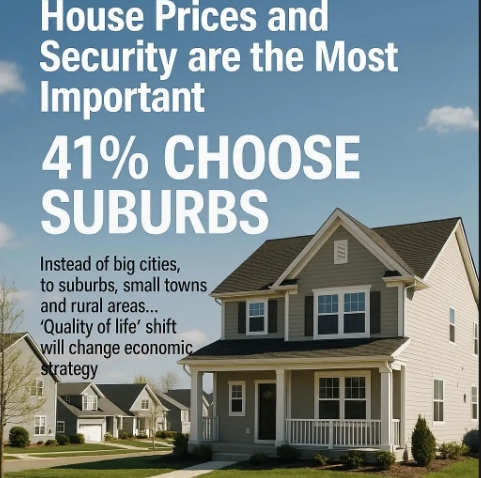

이미지 확대보기국제 개발 상담사(Development Counsellors International, DCI)의 연례 설문조사 결과, 지난해 이주자 가운데 41%가 교외(suburbs)를, 16%가 소도시(small metros)를, 13%가 대도시(large metros)를, 나머지 30%는 농촌(rural) 지역을 새 거점으로 택했다.

이주지 선호 변화, “넓은 공간·조용함·안전”

과거 젊은 층이 ‘문화·유흥’ 중심으로 대도시를 찾았던 것과 달리, 최근에는 주택 매입 여건과 범죄 안전이 최우선 고려 요소로 떠올랐다.

DCI 조사에서 응답자들은 이주지 선호에서 ‘생활비와 집값’을 1순위로 꼽았고, 그다음으로 ‘치안 안전’, ‘주택 구하기 용이함’을 꼽았다. 이어 ‘출퇴근 거리’, ‘이웃의 친절함’, ‘의료 서비스 수준’ 순이었다. 반면 ‘밤 문화·예술’과 ‘정치·사회 분위기 적합성’, ‘다양성’은 하위권으로 나타났다. 이러한 결과는 20~44세 인구가 도시 외곽·소도시·농촌으로 이동하는 비율이 2020~2023년 사이 크게 늘어난 통계와도 맞닿아 있다.

일자리와 원격근무, ‘현지 취업’이 절반 이상

메이크마이무브(MakeMyMove) 등 이주 지원 업체 자료를 보면, 이주자의 53%는 이사 뒤 새 거주지에서 일자리를 구했다. 반면 전업 원격 근무자는 23%로, 전체 원격 직종 비율과 비슷했다. 이는 ‘원격근무 확산이 이주의 주동력이라는 통념’을 일부 뒤집는 수치다. 전문가들은 “주택 비용·치안 여건이 이주의 주된 동기인 만큼, 일자리가 뒷받침될 경우 원격근무 여부는 부차적 요소”라는 평가를 내놓고 있다.

‘작은 지원’이 큰 효과…지방정부의 영리한 전략

전통적 정책은 기업 유치에 수천만 달러를 투입하는 방식이었다. 그러나 최근 오클라호마주 털사시는 최대 5000달러(약 700만 원) 규모의 이주 지원금과 주택 수리 비용 등을 제공해 매년 수백 가구를 끌어들인다. 캔자스주 링컨카운티는 고교 미식축구팀이 이삿짐을 나르는 이색 이벤트로 화제를 모았다. 이주자 한 명당 소비와 세수 기여액이 기업 유치 한 건당 세수 효과의 10배에 이른다는 연구 결과도 있다.

순유입·순유출 지역 명암도

주택 비용이 상대적으로 저렴하고 치안이 양호한 텍사스·플로리다·노스캐롤라이나 등의 농촌·소도시가 주목받고 있다. 반면 캘리포니아·뉴욕·일리노이 등 대도시 중심 지역은 순유출 압박이 여전하다. 다만 메이크마이무브 조사에 따르면, 텍사스와 플로리다에서도 사람이 빠져나간 수가 많아 ‘되돌아가는(역) 흐름’ 현상도 나타나고 있다.

정책적 시사점, ‘개인 중심’ 지원으로 전환 필요

대도시에서 교외·소도시·농촌으로 이주를 확대하는 데 있어서 업계에서는 “대기업 세액공제 경쟁에 천문학적 예산을 쓰기보다, 개인 이주자를 대상으로 한 ‘소규모 맞춤 인센티브’를 확대해야 한다”는 지적이 나온다. 지방정부가 ‘이주자 한 사람당 얻는 세금과 소비’가 기업 한 곳 유치했을 때보다 훨씬 크다는 점에 주목하면, 적은 예산으로도 더 큰 효과를 거둘 수 있다는 분석이다.

미국인들의 이동성은 여전히 주요 선진국 가운데 가장 활발하다. 그러나 이주의 핵심 동기가 ‘고용 기회’에서 ‘삶의 질 개선’으로 이동한 만큼, 정책 우선순위 재설정이 요구되는 시점이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] MS·메타 악재에 3대 지수 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025103106461204539c35228d2f5175193150103.jpg)