트럼프 행정부, 사립대 과세 강화·보조 축소 병행…대학가 긴축 확산

이미지 확대보기

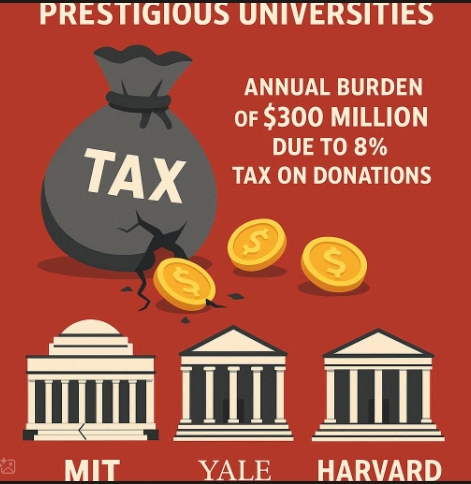

이미지 확대보기지난해 여름부터 시행된 새 법에 따르면 대학 기부금의 순이익에 매겨지는 세율이 기존 1.4%에서 8%로 대폭 오른다. 예일·하버드·매사추세츠공과대(MIT)처럼 기부금이 큰 대학들은 한 해 세금만 3억 달러(약 4310억 원) 안팎에 이를 것으로 추산된다.

예일·하버드, 연 3억 달러 세금 예상

예일대는 2025 회계연도(6월 30일 종료) 기부금 규모가 441억5000만 달러(약 63조5600억 원)에 이르며, 세율 인상으로 연간 약 3억 달러의 세금이 발생할 것으로 추산했다. 학교는 재무보고서에서 “이번 과세로 장학금과 연구, 교육에 쓰일 자금이 크게 줄 것”이라며 “교육 활동 전반에 부정적 영향이 불가피하다”고 밝혔다.

새 법은 학생 한 사람당 기부금이 200만 달러(약 28억7900만 원)를 넘는 대학에 8%의 세율을 적용하고, 75만~200만 달러(약 10억7900만~28억7900만 원) 사이는 4%, 50만~75만 달러(약 7억1900만~10억7900만 원) 사이는 1.4%로 정했다. 이 기준에 따라 하버드, 예일, MIT 등 세 곳은 모두 최고세율 구간에 해당한다.

MIT의 글렌 쇼(Glen Shor) 재무담당 부총장은 2025 회계연도 재무보고서에서 “이번 세금은 기부금 운용수익을 연구와 교육 비용 대신 정부에 보내는 결과를 낳을 것”이라며 “적절한 지원 없이도 연구 과제를 이어가 달라는 요구가 계속되고 있다”고 말했다.

컬럼비아, 반유대주의 논란 후 정부보조 중단

컬럼비아대는 올해 3월 캠퍼스 내 반유대주의 논란으로 연방정부 연구보조금 4억 달러(약 5760억 원)가 중단됐다. 학교는 정부와의 협의 끝에 중동학 부문을 담당할 총장 직속 고위보직 신설을 약속하며 지난 7월 일부 보조금을 되찾았다.

앤 설리번(Anne Sullivan) 재무담당 부총장은 교내 서한에서 “연구보조금 규모는 지난해와 같은 13억 달러(약 1조8700억 원)로 유지됐지만 3분기 이후 연구조직 전반이 큰 압박을 받았다”고 밝혔다. 학교는 이에 대응해 ‘연구안정화기금(Research Stabilization Fund)’을 만들어 자체 기부금으로 연구자 500명에게 내부 지원금을 지급했다.

컬럼비아의 기부금 운용수익률은 12.4%로 전년보다 높았지만, 학생 1인당 기부금이 50만 달러(약 7억1900만 원) 미만이어서 이번 8% 세율 인상 대상에서는 빠졌다.

고등교육 전반으로 번지는 긴축 기류

트럼프 행정부는 이번 조치를 ‘엘리트 대학의 재정 투명성 강화’ 조치라고 밝혔다. 정부는 일부 사립대가 기부금을 과도하게 쌓아두는 데 비해, 사회적 책무나 연구공공성은 낮다는 판단을 내세우고 있다.

미국 대학 재정 전문가들 사이에서는 이번 세율 인상이 사립대학의 장학금 확대와 연구 역량에 제동을 걸 가능성이 높다는 분석이 나오고 있다. 서울대 교육재정연구소 정윤석 연구위원은 “미국 사립대는 정부 보조보다 기부금 투자수익에 크게 의존해온 만큼, 8% 과세는 재정 운용 구조를 흔드는 수준”이라고 말했다.

MIT는 지난 회계연도 11.4%, 예일은 11.1%, 하버드는 12% 안팎의 기부금 수익률을 거뒀다. 하지만 세금 부담이 본격화되는 내년 7월 이후부터는 고등교육기관 전반에 인력 동결과 일부 학문 분야 축소 등의 긴축 조치가 이어질 가능성이 크다는 것이 대학가의 전반적인 전망이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com