지난해 1월 스위스 다보스포럼이 발표한 ‘일자리의 미래’라는 충격적 보고서 내용이었다. 사람들은 조만간 일자리를 빼앗아가지 않을까 조바심하기 시작했다.

이어 두달만에 치러진 구글의 인공지능(AI)바둑 프로그램 ‘알파고’와 이세돌9단 간 바둑대결이 알파고의 4대 1 승리로 끝나자 세계는 경악했다. 향후 AI와 자동화의 도입에 따른 일자리 감축, 사회계층 양극화 심화 등에 대한 우려가 나왔다. 현재 초등학생이 직업을 구할 때면 이들의 70%는 현재 있지도 않은 직업군에 종사할 것이라는 예상도 이어졌다.

“왜 4차산업혁명 시대에 대비해야 하는가”라는 의문이 들 수 밖에 없다. 이는 전세계 경제의 고성장 시대가 끝나면서 경제 탈출구를 찾는 과정에서 자연스레 등장했다.

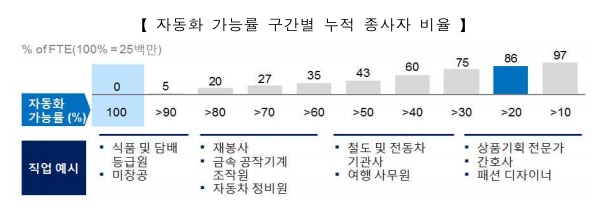

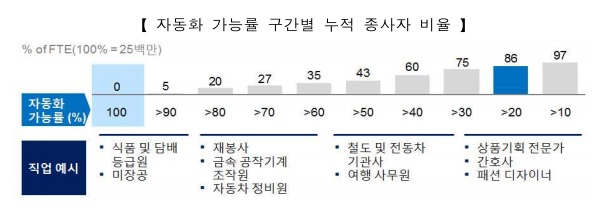

이미지 확대보기

이미지 확대보기전세계적인 대표적 사례로 독일의 지멘스와 아디다스가 꼽힌다. 2015년 독일 암베르크에 있는 지멘스의 작은 공장은 자동화와 효율화를 통해 25년과 똑같은 수의 직원이 8배의 생산성을 낸다. 독일 아디다스도 ‘스피드팩토리’로 불리는 100% 자동화 무인공장 덕분에 10여명의 가동인력이 연간 50만 켤레의 운동화를 생산한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기이른바 ‘생각하는’ 스마트공장은 국내에서도 확산되고 있다. SK C&C는 IBM의 인공지능(AI) 왓슨을 이용한 스마트공장화 사업에 적극 나서고 있다. 산업통상자원부와 삼성전자가 손잡고 수백억원을 투입해 전국 중소기업 스마트공장화에 나서는 것도 같은 맥락이다.

그렇다면 우리나라는 어떻게 대응해야 할까?

지난 해 11월 열린 ‘제4차 산업혁명과 한국경제의 미래’라는 주제의 국제회의에서 도미니크 바든 맥킨지글로벌 담당 회장은 4차 산업혁명 시대를 맞은 교육 시스템과 사고 전환의 필요성을 역설했다. 특히 “18세~25세의 시기에 입시교육을 위해 교육비 지출의 80%가 집중되고 있는 한국의 상황은 4차산업혁명의 시대에는 맞지 않다”고 꼬집었다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기이 문제에 잘 대응한다면 우리나라는 4차산업혁명의 세계적 중심이 될 충분한 가능성을 가지고 있다. 특히 4차산업혁명의 근간으로 꼽히는 인공지능(AI)과 세계최고로 꼽히는 제조기술과의 결합은 침체에 빠진 우리경제에도 활력을 불어놓을 중요한 전기를 제공해 줄 전망이다.

▶4차산업혁명이란?

우리가 교과서에서 배운 산업혁명, 즉 1차산업혁명은 1760~1840년 경에 걸쳐 발생했다. 철도 건설과 증기기관 발명을 바탕으로 기계에 의한 생산을 이끌었다.

이어지는 2차산업혁명은 19세기말에서 20세기초까지 이어졌다. 전기와 생산조립라인의 출현으로 대량생산을 가능케 했다.

우리가 살고 있는 3차산업혁명시대는 1960년대에 시작됐다. 반도체와 메인프레임 컴퓨팅(1960년대), PC(1979년대와 1980년대), 인터넷(1990년대)이 발달을 주도했다. 컴퓨터혁명, 또는 디지털혁명으로 불린다.

지난 해 1월 다보스포럼에서 발표된 ‘일자리의 미래’보고서로 화제가 되기 시작한 4차산업혁명은 21세기의 시작과 동시에 출현했다. 유비쿼터스 모바일인터넷, 더 저렴하면서도 작고 강력해진 센서, 인공지능(AI)과 기계학습이 특징이다. 단순히 기기와 시스템을 연결하고 스마트화하는데 그치지 않고 나노기술재생가능에너지에서 퀀텀 컴퓨팅에 이르기까지 다양한 분야에서 거대한 약진이 동시다발적으로 발생한다. 단순한 3차 산업혁명의 연장을 넘어서서 빅데이터기반의 AI와 모바일, 물리적 사물인터넷(IoT),빅데이터가 결합하는 초연결사회가 된다. 인간 고유의 많은 업무가 로봇과 자동화로 대체된다. 새로운 사업모델인 공유경제, 온디맨드 경제 등이 이미 출현했고 더 확산될 전망이다. 이는 고용시장의 양극화와 경제적 불평등을 심화시킬 것이라는 우려를 낳고 있다.

이재구 기자 jklee@