이미지 확대보기

이미지 확대보기프랑스에 철강 거인 구스타프 에펠(1832~1923)이 있었다면 영국에는 윌리암 애롤경(1839~1913)이 동급의 라이벌이다. 이들은 당대 철 구조물 분야의 거장들이다. 마침 올해는 에펠탑을 만든 구스타브 에펠의 사후 100주년인 데다가 내년에는 2024년 파리올림픽이 열릴 예정이어서 올 12월에는 에펠의 이모저모가 다시 부각될 전망이다.

구스타브 에펠은 파리 남동쪽 320㎞ 떨어진 디종에서 태어났다. 아버지는 지방 정부의 행정관이었다. 어머니는 목재상의 딸 카트린 에펠이다. 장남이었던 구스타브에게는 삼촌 장 바티스트 모렐라 에펠과 삼촌의 친구 미셸 페레가 에펠과 친하게 지내면서 여러 가지로 영향을 주었다.

구스타브는 삼촌과 그의 친구 모렐라를 따라다니며 화학과 수학의 실용적 가치를 배웠다. 또 리옹 근처에서 광산을 경영했던 삼촌의 친구 미셸 페레에게서도 화학을 깊이 있게 배울 수 있었다. 에펠이 대학에서 화학을 전공하게 된 연유도 이런 인연 때문이다.

사실 프랑스의 철교는 에펠이 등장하면서 시공능력이 영국을 능가했다. 1858년 갈론강 철교, 1867년 파리 만국박람회 기계관의 중앙아치 대들보 설계, 1877년 포르투갈의 ‘마리아 피아교’, 남프랑스 트뤼에르의 162m ‘가라비 고가교’가 에펠의 작품이다.

이외에 ‘자유의 여신상’ 내부의 골조작업과 에펠탑 건설은 에펠을 유명인사로 만들었다. 반면에 에펠은 말년에 파나마 운하 공사에 참여했다가 실패를 하고 사기 혐의로 고소당해 유죄 판결을 받기도 했다. 에펠은 61세에 사업에서 은퇴했다.

파리의 에펠탑은 지금도 매년 약 700만 명의 방문객이 몰려든다. 지난 130년간 3억 명이 방문한 것으로 계산한다면 파리시는 매년 약 4억3400만 유로(약 6078억 원)의 수익을 창출한 셈이다. 이 수익은 티켓 판매, 상품, 그리고 다른 관광 관련 비용에서 나왔을 것이다.

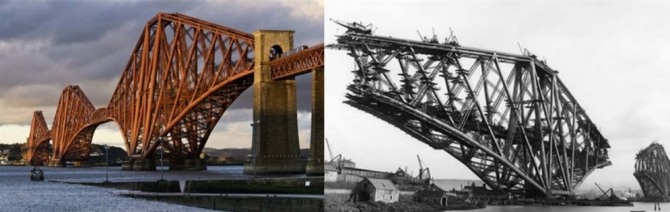

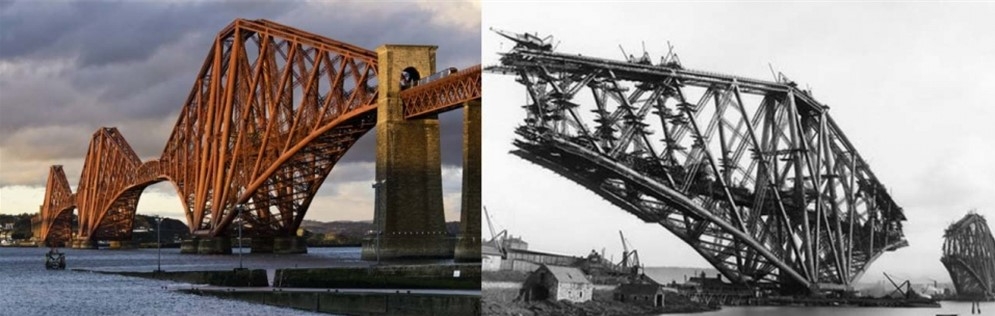

에펠의 라이벌 애롤경은 1890년 스코틀랜드 에든버러 북부의 포스강(River Forth)위에 철골구조의 철도교를 건설했다. 이 교량은 엄청난 규모여서 보는 이들의 입을 다물지 못하게 할 정도다. 그는 무려 140개가 넘는 철골구조물을 건설했다. 그가 철강재를 사랑한 이유는 어린 시절의 경험 때문이다.

1839년 2월 스코틀랜드 남서부의 렌프루셔주에서 태어난 애롤은 에펠보다 7살이 적다. 9살 때부터 면직 공장에서 일했다. 13살 때 대장장이 일을 했고, 야간학교에서 기계학과 유압식 기계 구조학을 배웠다.

24살 때 글라스고우의 교량 회사에 입사해서 33살 때는 델마녹 아이언 워크스(Dalmornock Iron Works)를 열었다. 윌리암 애롤은 ‘칼레도니안 철도교’를 건설하고 붕괴된 ‘테이브리지’도 재건시켰다.

이 철교가 완성되자 “세상에서 가장 추악한 철의 괴물”이라는 비난을 받았지만 이후 100여년이 넘는 동안 영국의 대표적인 교량으로 자리 잡았다. 당시에는 철로 만든 구조물이 등장하면 고딕양식에 젖어 있던 예술가들은 한결같이 형편없는 구조물이라고 폄하했다. 돌과 대리석으로 만든 전통적인 건축물 디자인을 훼손했다는 이유였다.

애롤의 회사는 1890년에 포스브리지(ForthBridge) 건설을 완벽히 끝냈다. 당시 테이브리지나 포스브리지는 세계적인 공사였다. 포스브리지에는 5만8000톤의 철강이 투입됐다.

윌리암 애롤은 이 다리의 철재 대들보를 리베팅 방식으로 접합 시켰다. 리벳접합 방식은 당시로서는 혁신적인 방법이었다. 윌리암 애롤에게 영국 정부는 작위를 수여했다.

그러나 윌리암 애롤경은 에펠과 달리 인생 말년에 정치에 한눈을 팔았다. 에펠이 한 눈 팔지 않고 철 구조물에 몰입한 반면에 애롤은 정치에 휩쓸려 다니는 바람에 자신이 만든 훌륭한 철 구조물은 세인들의 시야에서 멀어졌다. 이 일은 에펠이 만든 철 구조물이 더 큰 명성을 얻는데 일조했다. 19세기의 철강 거인들에 대한 이야기에서 21세기를 주름잡는 미국 철강기업 이야기로 화제를 돌려보자.

2000년 전후에 US스틸은 미국 철강 산업의 간판스타였다. 또 다른 강자는 베들레헴이었다. 그리고 전기로 메이커였던 뉴코는 새롭게 떠오른 신흥 강자였다. 뉴코의 당시 기업문화는 고로메이커들의 기업문화와는 달랐다. 30년 전 뉴코의 경영혁신을 들어다 보면 강한 도전정신과 합리적인 기업문화를 감지할 수 있다.

신슬래브캐스팅 공법을 개발한 뉴코는 미국 철강업계를 발칵 뒤집어 놓았다. 고로가 아니면 생산할 수 없었던 열연코일(HRC)을 전기로 제강공장에서 만들어 냈기 때문이다. 뉴코의 핫코일(열연코일)은 고로메이커의 제품을 가격경쟁력에서 월등히 앞섰다. 품질도 우수했다. 신슬래브캐스팅 공법은 고로메이커를 몰락시키는 단초가 된 것이다.

신슬래브캐스팅 공법은 전기로에서 얻어진 쇳물을 주조과정이 없이 바로 얇은 형태의 강판으로 생성시켜 곧바로 핫코일로 둥굴게 말아 HRC로 완성시키는 최신공법이다. 쇳물 재료를 철 스크랩으로 했다는 첫 번째 장점과 엄청난 규모의 연속주조 과정을 거쳐야 완성되는 슬래브 형성 과정을 없애버린 기술은 혁신적인 일이었다.

이 설비를 갖춘 뉴코의 크로포드빌 공장은 시카고의 옥수수 밭 한 가운데 있다. 중량물을 다루는 철강 기업의 제조공장 위치는 통상 바다와 인접한 곳이었는데 뉴코의 공장은 옥수수 밭 한 가운데인 것은 황당한 일이다. 이유는 농한기에 놀고 있는 농촌 인력을 철강 공장에 투입시킨다는 전략 때문이었다. 그리고 뉴코는 스피드 경영을 캐치프레이즈로 내걸었다. 모든 의사결정을 스피드하게 내리고 일하는 방식도 스피드하게 처리하자는 경영혁신 운동이었다.

이 운동이 전사적으로 전개되자 현장 근무자들의 움직임이 달라졌다. 적재 창고에서 핫코일을 이송 적재하는 여성 근로자의 근무 태도는 우리 한국인의 시각으로는 전혀 이해할 수가 없었다.

현장을 뛰어 다니면서 중량물인 핫코일을 이동시키고, 토스트를 먹으며 일하는 방식을 관리자는 그냥 싱긋 웃으면서 바라보고만 있었다.

안전관리를 최우선으로 하는 미국이지만 “이건 아니잖아”라고 소리 지를 일이다. 많이 일할수록 인센티브가 주어진다는 방식은 성공적이었다. 많이 일할수록 더 많은 급여를 챙겨 준다는 합리적인 조건이 뉴코의 생산 실적 도표를 상승곡선으로 만들었다. 이때가 1996년이다.

당시 뉴코의 본사건물은 작은 치과병원만 했다. 베들레헴은 전혀 달랐다. 임원용 사무실은 21층 빌딩 꼭대기에 있고 여유로운 근무환경을 뽐냈다.

베들레헴의 임원이 되면 회사 차량으로 자녀를 학교에 태워주고, 세계적 수준의 18홀 골프코스를 무료로 사용했다. 임원실은 두 면에 창문이 있어야 했다. US스틸도 뉴욕에 거대한 본사빌딩을 자랑했다. US스틸의 근무 문화도 베들레헴과 다를 바 없었다.

반면에 뉴코의 임원들은 베니어판으로 만든 작은 칸막이에서 현장의 근로자와 똑같이 일했다. 사장의 집무실도 작았다. 모든 파워를 현장으로 옮겨놨던 이유이다.

지금 베들레헴은 역사 속으로 사라졌다. US스틸은 최근 들어 뉴코를 닮기 시작했다. 전기로 체제로 전환하고 있다. 시간이 지날수록 훨씬 더 탄력적인 비즈니스로 입증된 미국의 거대 철강기업 뉴코와 비슷해지려고 노력 중이다. 탄소중립 시대가 만든 미국 철강 기업들이 변신하는 일단이다.

뉴코는 지금 미국을 대표하는 철강 기업으로 성장했다. ‘미니 밀’이라는 조크에도 개의치 않는다. 경영실적으로 말하라는 뉴코의 경영철학은 한국의 철강 기업들도 이미 오래전에 학습한 바 있다. 철강 기업은 설비가 경쟁력이다. 그리고 참신한 경영혁신 운동을 올바로 추진한다면 좀 더 탄탄한 경쟁체제를 구축할 수 있다는 사실을 1990년대에 뉴코는 실제로 보여주었다.

과거의 고로방식은 이제 골칫거리다. 석탄과 코크스 사용은 이제 금기사항이다. 친환경 설비만이 살아남을 수 있는 환경이다. 천문학적인 비용을 투입해야 가능한 친환경 체제 구축은 늦을수록 패망의 늪으로 스며들게 한다.

지금 요동치는 철강산업에서 과연 미래의 강자는 어떤 기업이 될지 탄소중립 시대라는 출발선에 서 있는 철강 기업들은 한 가지 선택에 몰입해야 한다. 친환경 체제 구축을 말한다.

19세기에 가장 잘 나가던 애롤이 정치바람에 휩쓸려 자신의 명성에 먹칠한 것처럼 한눈팔면 몰락의 길로 간다. 친환경 체제구축은 철강 기업의 생존을 가름하는 일이다.

김종대 글로벌이코노믹 철강문화원장

![[뉴욕증시] 3대 지수↑사상 최고 행진 지속](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025072606445402439c35228d2f5175193150103.jpg)

![[초점] 한·미 관세협상, 130조원 투자로 8월 1일 '데드라인' 넘...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025072606265809673fbbec65dfb1161228193.jpg)