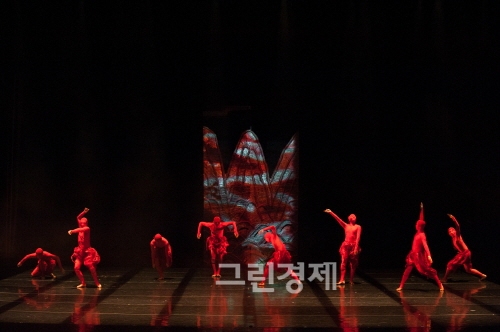

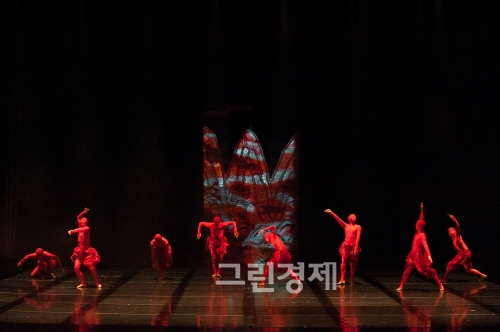

채향순 연출‧안무의 『사당각시』

[글로벌이코노믹=장석용춤 비평가] 제28회 한국무용제전 개막작, 채향순(중앙대 공연영상창작학부 무용전공 교수) 안무의 『사당각시』는 춤의 독창성, 타 장르와의 크로스오버를 통한 총체적 완성도, 탁월한 춤기량, 비주얼이 돋보이는 군집성으로 춤 제전의 분위기에 맞는 글로벌 아트춤 이었다. 이 작품은 다양한 작품이 출품되었던 지난해 이 제전의 최우수작품상 수상으로 그 진가를 인정받았던 작품이다.  이미지 확대보기

이미지 확대보기창무(創舞) 『사당각시』는 사성구의 대본으로 남사당패의 애환을 무용극으로 표현한 작품이다. 프롤로그, 암시적 해설이 있는 ‘산 너머 각시, 재 너머 총각’에서 인형놀이는 이 작품의 주제를 함축적으로 보여준다. 슬픔을 감춘 유희는 늘 희극적 상황이 진설(陳設)된다. 심도감을 주는 영상은 언덕, 숲, 깊은 산을 배경으로 깐다. 재기(才技)적 동작들이 전통연희와 어울린다.

『사당각시』는 배신의 시대에 부각된 믿음, 다양한 춤 풍년에 있어서의 채향순 춤의 의미, 그녀가 강조하는 상징성, 그녀가 성격화한 인물 탐구, 채향순 춤 풍자의 본질을 진솔하게 보여준다. 그녀의 춤은 탐미적 도도함을 벗어나 민중과 함께하는 춤 전통의 도반이 되기를 원한다. 자신의 춤 행위와 수사에 대한 평결을 두려워하지 않는 용맹한 춤 수행자이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기『사당각시』는 전통 음악을 사용하지만 무협을 버금가는 현대적 음감을 차용한다. 안무가 채향순은 사당각시 연이와 도망자 두우를 전형적 주인공으로 설정, 러브 스토리를 전개시킨다. 디테일을 채워나간 방식과 방법론 속에 드러나는 낭만적 서사는 가장(假裝)과 위선을 경계한 그녀 자신의 투사(投寫)적 이미지로 민중의 아픔을 위무하는 섬세한 애정이 깃들어 있다.

질곡의 역사를 살아온 예술가들에게 바치는 헌무(獻舞) 『사당각시』는 ‘도망자’에서는 동물의 왕국에서 볼 수 있는 생존의 법칙을 오방진법춤으로 보여주었고, ‘꽃과 나비의 나날’은 미풍의 느낌으로 다가오는 연인들의 운명적 로맨스를 때론 부드럽게 때론 격렬하게 표현한다. 정공법으로 풀어낸 이 작품은 우리 춤 장르에 대한 애정을 간곡하게 부탁하는 메시지가 들어있다.

전통이라는 신비적 힘을 가진 재료로 누적의 힘을 보여준 『사당각시』는 자신감에 찬 입장을 보여준다. 진리보다 순리를 택한 채향순 춤의 정석은 전위적 변체(變體)로 관객들과 상상력 게임을 하지 않는다. 그녀는 서로 알고, 즐기는 판소리나 농악의 신명같은 전형적 춤 전개 양식은 택한다. 하위모방 양식의 주인공들은 비극적 운명에 속해서도 영원을 추구한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기물거품이 되어버리는 잔인한 결말 앞에서도 안무가는 감정의 오류를 범하지 않는다. 동양적 터치는 늘 미련과 한을 남긴다. 주인공은 모반을 꾀하지도 않고 순종적 가치관을 수용한다. 머지않아 ‘사당각시’는 ‘사당부인(Madam Sadang)’으로 진화되고, 해마다 버전을 달리한 이 작품은 길이와 장르의 변화와 개조로 장기 레퍼토리로 발전할 가능성을 선보였다.

안무가는 ‘살아남은 자의 슬픔’에서는 인간의 아픔과 고통이 어떻게 춤으로 극복, 치유되는지에 대한 담론을 제공했고, ‘길은 다시 계속 된다’에서는 남사당의 운명, 아니 모든 예인(藝人)들의 숙명이 고해(苦海)를 감내하고 끝없는 길을 가는데 자리하고 있음을 극적으로 표현한다. 오늘 이 시점에서 새로운 남사당패인 예술가, 특히 ‘춤꾼들은 무엇을 해야 하는지’ 묻고 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기/장석용 춤 비평가(한국예술평론가협의회 회장)