인도네시아에 60억 달러 통합 기지 구축…원자재부터 재활용까지 수직 계열화

미·EU '제2 러시아 가스' 우려 속 견제 강화…아세안, 기회와 위험 사이 줄타기

미·EU '제2 러시아 가스' 우려 속 견제 강화…아세안, 기회와 위험 사이 줄타기

이미지 확대보기

이미지 확대보기중국의 배터리 거인 CATL이 단순한 기술 기업을 넘어, 동남아시아에서 중국의 외교 정책을 실행하는 '전략 자산'으로 부상하고 있다. 원자재부터 재활용까지 아우르는 수직 계열화 투자를 앞세워 아세안(ASEAN) 시장을 장악하면서, 역내 국가들은 산업 주권 확보와 중국에 대한 경제 종속 심화라는 갈림길에 섰다. CATL의 행보는 21세기 친환경 에너지 패권을 둘러싼 지정학 경쟁의 축소판이라는 분석이 나오고 있다고 아시아 타임스가 27일(현지시각) 보도했다.

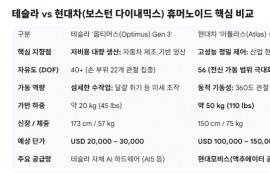

CATL의 시장 지배력은 통계로 명확히 드러난다. 올해 상반기 CATL은 세계 전기차 배터리 시장에서 점유율 37.9%를 기록하며 1위 자리를 굳혔다. 전 세계 설비 용량 504.4GWh 가운데 190.9GWh를 차지했다. 이 점유율은 경쟁사인 중국 BYD(17.8%)와 한국 LG에너지솔루션(약 9~10%)을 크게 앞지르는 수치로, 일본의 파나소닉과 삼성SDI 등은 한 자릿수 점유율에 머물렀다.

이러한 압도적인 지위는 거대한 생산 규모와 더불어 셀투팩(Cell-to-Pack) 구조, 리튬인산철(LFP) 배터리, 단 5분 충전으로 515km 주행이 가능한 초고속 충전 기술 등 독보적인 기술 혁신에서 비롯된다. 이러한 기술력을 바탕으로 CATL은 단순한 제조사를 넘어 차세대 친환경 에너지 질서의 '표준 제정자(global standard-setter)'로 자리잡고 있다.

CATL은 동남아시아 투자를 본격화하며 영향력을 빠르게 넓히고 있다. 지난 6월과 7월에는 인도네시아 서자바주와 북말루쿠주에 걸쳐 총 60억 달러(약 8조 3400억 원) 규모의 '배터리 통합 사업'을 시작했다. 2000~3000헥타르에 이르는 부지에서 니켈 채굴부터 배터리 셀·모듈 생산, 재활용까지 모든 과정을 아우른다. 초기 연간 생산 목표는 6.9GWh이며, 앞으로 최대 40GWh까지 확장할 수 있다. 이 사업 하나만으로 직접 고용 8000개와 간접 고용 3만 5000개의 일자리가 생길 전망이다.

이와 함께 태국, 베트남 등지에서는 배터리 교체망 사업을 확장하고 있다. 특히 전기 이륜차와 소형 전기차를 중심으로 배터리를 교체하는 이 기반 시설은 2030년까지 해마다 100억 달러(약 13조 9000억 원) 규모의 시장으로 성장할 전망이다. 소비자의 일상에 깊숙이 파고들어 되돌리기 어려운 '고착 효과(Lock-in effect)'를 노리는 전략이다.

◇ 미·EU의 견제…'제2의 러시아 가스' 우려

CATL의 거침없는 확장세에 서방의 견제 수위도 높아지고 있다. 미국 국방부는 CATL을 군 관련 의혹으로 블랙리스트에 올렸으며, 이에 따라 2026~2027년부터 미 국방부와 계약을 제한할 방침이다. 또한 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 자국 중심의 공급망을 구축하고 중국산 배터리와 소재를 보조금 지급 대상에서 제외하며 CATL의 북미 시장 진입을 막고 있다.

유럽연합(EU) 역시 중국산 전기차와 배터리를 대상으로 반보조금 조사에 착수했다. 이러한 움직임은 헝가리와 스페인 등이 CATL의 대규모 투자를 유치하려는 상황과 대조를 이룬다. 유럽 안에서는 CATL 의존도 심화가 과거 러시아산 에너지에 종속됐던 전철을 밟는 것이 아니냐는 우려가 커지고 있다.

이러한 지정학 압박에도 CATL은 올해 홍콩 증시 상장(IPO)으로 약 46억 달러(약 6조 3900억 원)의 자금을 조달했으며, 이때 중국 국영 펀드가 핵심 투자자로 참여해 국가 지원을 업고 있음을 과시했다.

◇ 기회와 위험 사이…아세안의 '전략적 선택'

동남아 국가들에게 CATL은 거부하기 힘든 기회이자 동시에 상당한 위험을 안긴다. 저탄소 전환과 산업 고도화라는 열매를 얻을 수 있지만, 중국과 힘의 불균형, 니켈 등 원자재 채굴 과정에서 불거질 수 있는 환경 오염 문제, 지정학 갈등에 휘말릴 위험도 감수해야 한다.

CATL은 단순한 배터리 기업이 아닌 중국의 대외 전략 자산으로 기능한다. 배터리가 사실상 '외교 무기'가 된 터라, 아세안이 CATL의 공세를 어떻게 관리하느냐가 '주권 성장의 기회'와 '전략 종속의 덫' 사이에서 이 지역의 미래를 결정할 것이다. 21세기 친환경 질서 속에서 동남아가 어떤 자리를 차지할지가 CATL 대응 전략에 달린 셈이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] 1월 고용동향·CPI 발표에 '촉각'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026020804041508428be84d87674118221120199.jpg)