기존 139만 원에서 '1억3900만 원'으로…한국 승인 건수는 2500건 수준

이미지 확대보기

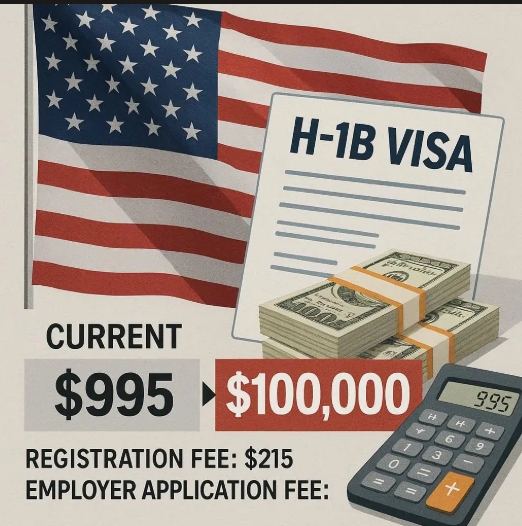

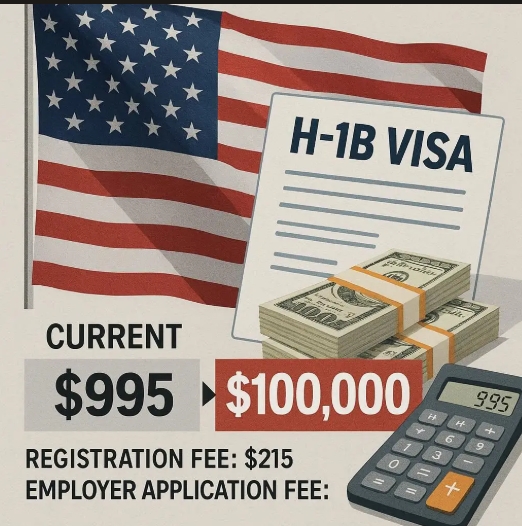

이미지 확대보기백악관 관계자는 FT에 "트럼프 대통령이 빠르면 지난 19일 이런 내용의 대통령령에 서명할 것"이라고 밝혔다. 이는 현재 H-1B 비자 신청 때 내야 하는 215달러(약 30만 원) 등록비와 780달러(약 109만 원) 고용주 신청비를 합친 995달러보다 100배 이상 높은 수준이다.

실리콘밸리 주요 기업들 타격 불가피

이번 조치로 H-1B 비자에 크게 의존하는 실리콘밸리 기업들이 직격탄을 맞을 전망이다. 미국 국토안보부 자료를 보면 2025 회계연도 기준 아마존이 1만44건으로 H-1B 비자 승인 건수 1위를 차지했으며, 타타컨설턴시(5505건), 마이크로소프트(5189건), 메타(5123건), 애플(4202건), 구글(4181건)이 뒤를 이었다.

H-1B 비자 발표 소식이 전해지자 IT 컨설팅 업체들의 주가가 급락했다. 코그니전트 테크놀로지 솔루션스는 지난 19일 5% 떨어졌고, 액센추어는 1.3%, 인포시스는 4.3% 각각 하락했다.

지난해 약 40만 건의 H-1B 비자가 승인됐으며, 이 중 대부분은 기존 비자 갱신이었다. 이 프로그램은 해마다 6만5000건의 신규 비자와 미국 대학원 졸업자를 위한 추가 2만 건으로 제한되어 있다.

한국인 H-1B 비자 승인 2500건 수준 유지

한편, 한국인의 H-1B 비자 현황을 보면, 미국 국무부 영사업무국 통계에 따라 2024년 한국인에게 발급된 H-1B 비자는 총 2506건으로 월평균 209건이었다. 2025년 1~5월 기간에는 월평균 131건으로 전년 같은 기간보다 37% 감소했다.

한국인 유학생의 H-1B 비자 취득률은 매우 낮은 편이다. 2022년 한국인 유학생 수가 6만2617명임을 감안하면 H-1B 비자를 받는 유학생은 6.5% 수준에 불과하다. 2019년부터 2022년까지 한국인 H-1B 승인(가족 포함)은 3476명에서 4097명 사이에서 머물고 있다.

H-1B 비자 신청 수수료가 급등할 경우 미국 투자를 확대하고 있는 현대자동차, LG엔솔 등 주요 기업들에 부담이 될 전망이다.

인도 출신 근로자들이 H-1B 비자의 71% 차지

H-1B 비자 수혜자 중 압도 다수는 인도 출신이다. 미국 시민권이민서비스(USCIS) 자료를 보면 2024 회계연도 승인된 H-1B 비자의 71%가 인도 출신 근로자에게 발급됐으며, 중국이 11.7%로 2위를 차지했다.

한국 과학기술정책연구원(KISTEP) 자료에 따르면 전체 H-1B 비자 발급에서 한국이 차지하는 비중은 1% 수준이다. 캐나다·필리핀도 각각 1%를 기록했다.

지난해 가장 인기 있는 H-1B 직종은 소프트웨어 개발자였다. H-1B 비자를 받으려면 해당 분야 학사 학위 이상을 보유해야 하며, 미국 기업에서 임시 일자리 제안을 받아야 한다.

블룸버그통신이 입수한 브리핑 자료를 보면 트럼프 행정부는 H-1B 비자가 고용주들에 남용되고 있으며 미국 근로자들의 일자리를 빼앗고 있다고 주장할 예정이다. 특히 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야에서 외국인 근로자가 미국인을 대체하고 있다는 우려를 제기할 것으로 알려졌다.

트럼프 진영 내부서도 H-1B 비자 놓고 분열

H-1B 비자 프로그램을 놓고는 트럼프 진영 내부에서도 의견이 갈리고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 이 비자 제도의 가장 적극 옹호자 중 한 명인 반면, 극우 성향의 로라 루머는 이 제도를 축소해야 한다고 강력히 주장하고 있다.

머스크는 최근 X에 올린 글에서 "나를 포함한 수많은 인재들이 미국에서 성공한 기업을 꾸리고 혁신을 이끌어올 수 있었던 것은 H-1B 비자 덕분"이라며 H-1B 비자의 중요성을 강조했다. 테슬라는 2024년 신규 H-1B 비자 승인 건수가 742건을 기록해 전년의 328건보다 배 이상 증가했다.

트럼프 대통령은 첫 번째 임기 동안에도 H-1B 프로그램을 겨냥했으며 한때 이 제도를 일시 중단하기도 했다. 이번 조치는 트럼프 행정부가 합법·불법 이민을 모두 단속하려는 노력의 연장선으로 해석된다.

업계에서는 이러한 변화가 미국 기업들의 전 세계 인재 확보에 심각한 차질을 빚을 것이라는 우려가 나오고 있다. 월가에서는 특히 기술 부족 문제가 심각한 상황에서 숙련된 외국인 인력에 대한 접근이 크게 제한될 것이라는 분석이 지배하고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com