스마트폰 SoC 강자 미디어텍, D램 공급난·2나노 비용 '이중고' 직면

공급 병목, 스마트폰 완제품 가격 인상으로 전가…"2026년까지 지속"

공급 병목, 스마트폰 완제품 가격 인상으로 전가…"2026년까지 지속"

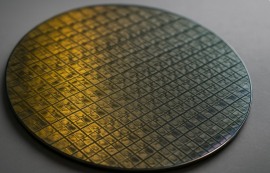

이미지 확대보기

이미지 확대보기이러한 연쇄 파동의 중심에 대만계 팹리스(반도체 설계 전문) 거대 기업인 미디어텍이 서 있으며, 심각한 수익성 악화라는 '폭풍'을 정면으로 맞이할 첫 번째 주요 기업이 될 전망이다.

지난 26일(현지시각) 대만의 유력 경제지 공상시보(工商時報) 보도에 따르면, HBM에 대한 폭발적인 수요는 현재 두 가지 뚜렷한 경로로 스마트폰 SoC 제조업체들의 숨통을 조이고 있다.

첫째, HBM과 DDR5 D램은 동일한 실리콘 웨이퍼 기반 설비에서 생산되는데, HBM 생산 확대가 DDR5 D램의 생산 능력을 직접적으로 잠식하고 있다. 이로 인해 최신 스마트폰에 탑재되는 LPDDR5x와 같은 고성능 D램의 납기는 이미 26주에서 최대 39주까지 치솟았다. 이는 현재 시점에 주문을 넣더라도 실제 제품은 2026년 중반에나 겨우 납품받을 수 있다는 뜻으로, 스마트폰 제조사들의 생산 계획에 막대한 차질을 초래할 수 있는 심각한 수준이다.

이러한 공급 불균형은 즉각적인 가격 인상으로 이어지고 있다. 2025년 3분기에서 4분기 사이에만 HBM 가격은 15~20% 폭등했으며, 서버 및 PC용 DDR5는 3~8%, 스마트폰용 LPDDR5x 역시 5~10% 수준의 가격 상승률을 기록한 것으로 파악됐다.

2나노 전환 앞둔 미디어텍, 수익성 '빨간불'

이러한 공급망 교란은 특히 미디어텍의 경영 실적에 치명타가 될 전망이다. 미디어텍은 현재 자사의 차세대 주력 제품을 TSMC의 최첨단 2나노(nm) 공정으로 전환하는 중대한 기로에 서 있다. 설상가상으로 TSMC는 최근 2나노 웨이퍼 한 장에 3만 달러(약 4300만 원)에 이르는 막대한 비용을 청구하고 있는 것으로 알려졌다. D램 가격 상승과 막대한 공정 전환 비용, 이에 따른 재고 부담까지 겹쳐 수익성 저하에 직면한 것이다.

공상시보는 미디어텍이 빠르면 2025년 4분기부터 당장 심각한 수준의 매출 총이익률(gross margin) 압박에 직면할 것이라 내다봤다. 원가 부담이 한계에 달할 경우, 미디어텍으로서는 자사 SoC 제품의 가격을 인상하는 것 외에 일부 모델의 출하를 지연시키거나 대상 시장을 교체하는 전략을 선택할 수밖에 없을 것이라는 게 시장의 우세한 관측이다.

경쟁사인 퀄컴의 상황은 다소 나은 것으로 평가된다. 퀄컴의 스냅드래곤 칩셋은 이미 제품 가격대가 상대적으로 높아, 이번 원가 상승 파동을 흡수하고 감내할 여력이 미디어텍보다 클 수 있다는 분석이다.

한편, 일각에서 제기되는 삼성 파운드리로 '갈아타기' 가능성은 현재로서는 희박해 보인다. 미디어텍과 퀄컴 양사 모두 2026년에 출시할 차세대 칩의 설계를 이미 완료(테이프 아웃)했을 가능성이 높다. 이미 특정 공정에 맞춰 설계가 끝난 반도체를 다른 파운드리 공정에 맞게 재설계하는 것은 막대한 시간과 비용을 수반한다.

이에 따라 삼성전자가 야심 차게 준비 중인 2나노 GAA(게이트 올 어라운드) 공정이 실제로 의미 있는 대규모 수주를 유치하는 시점은 2027년이나 되어야 가능할 것이라는 전망이 우세하다.

샤오미·오포 '가격 인상'…"병목, 2026년 하반기나 해소"

반도체발(發) 원가 상승 압력은 이미 최종 제품인 스마트폰 시장으로 전이되고 있다. 샤오미 외에 오포(Oppo) 등 주요 스마트폰 OEM 업체들 역시 D램 및 낸드(NAND) 원가 압박 때문에 신제품 가격을 인상하거나, 수익성이 높은 고가 시장으로 이동하는 전략을 선택할 수밖에 없는 처지다. 최근 샤오미의 루웨이빙 사장은 자사의 '레드미 K90' 시리즈 신제품 가격 인상 요인을 설명하는 과정에서, 메모리 칩 비용 상승 문제를 공개적으로 거론하며 어려움을 토로한 바 있다.

업계에서는 이 같은 공급 병목 현상이 단기간에 해소되기 어려울 것으로 보고 있다. TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 등 세계 제조사들이 HBM4 및 CoWoS(칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트)와 같은 첨단 패키징을 중심으로 라인 증설을 계획하고 있으나, 의미 있는 수율 개선과 투자 확대가 본격화되는 2026년 하반기까지는 공급 부족 사태가 지속될 것이라는 분석이 우세하다.

HBM에 과도하게 쏠린 AI발 D램 수요가 DDR5·LPDDR5x 등 다른 메모리 반도체의 물량과 납기 일정에 연쇄적인 악영향을 미치는 형국이다. HBM에서 시작된 공급망 충격이 칩 제조사(미디어텍, 퀄컴)를 거쳐 최종 소비재인 스마트폰 OEM(샤오미 등)에까지 영향을 미치며, 스마트폰 산업 전체의 수익성과 가격 안정성을 위협하는 핵심 변수로 급부상했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com