중국, 28년간 23개국·582개 기업 압박…EU 반강압 수단 효과 입증

이미지 확대보기

이미지 확대보기워싱턴포스트는 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 빅터 차 지정학·외교정책부 소장과 한미경제연구소 엘렌 김 학술담당 국장, CSIS 앤디 림 연구원이 공동 집필한 기고문을 27일(현지시간) 보도했다. 이들은 "중국의 경제 강압은 한 국가에 대한 모든 국가에 대한 경제 강압으로 간주해 집단이 보복하는 서약이 필요하다"고 밝혔다.

28년간 605건 경제 강압…시진핑 집권 후 급증

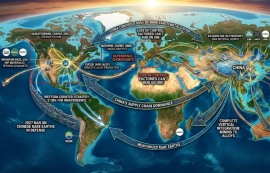

연구진이 지난 28년간 중국의 경제 강압 사례를 추적한 결과, 1997년 이후 전 세계적으로 정부를 대상으로 한 사례가 23건, 개별 기업을 대상으로 한 사례가 582건에 달했다. 시진핑 중국 국가주석 집권 이후 무역 무기화가 극적으로 증가한 것으로 나타났다.

대표적인 사례로 2012년 중국은 영토 분쟁으로 필리핀 바나나 수입을 중단했다. 2020년에는 호주가 코로나19 기원에 대한 독립적 조사를 요구하자 호주산 와인에 최고 218%의 관세를 부과하고 10개 가공업체의 쇠고기 수입을 차단했다. 애플, 아마존, 페덱스, 구글, 인텔, 맥도날드, 마이크로소프트, 나이키, 월마트 등 미국 기업들도 웹사이트와 제품의 홍콩·대만 표기 문제나 홍콩 시위 지원으로 인식되는 행위로 보복을 받았다.

연구진은 "거의 모든 경우 정부나 기업이 손실을 최소화하기 위해 신속히 양보했고, 중국은 승리를 거둔 뒤 다음 표적으로 이동했다"고 지적했다.

최근에는 지난 9일 중국 상무부가 희토류 17종 중 12종을 수출 통제 대상에 추가하고, 외국에서 중국산 희토류 및 관련 기술을 사용해 생산하는 제품도 통제 대상에 포함했다. 이는 중국이 미국의 해외직접생산품규칙(FDPR)과 같은 역외 수출 통제를 처음 적용한 것으로, 오는 12월 1일부터 시행된다. 중국산 희토류를 전체 상품 가치의 0.1% 이상 포함한 제품을 수출하려면 외국 기업도 중국 정부 승인을 받아야 한다.

G7+한국+호주, 중국 의존 600개 품목 보유

기고문은 "무역 상호의존은 양방향이며, 중국만이 레버리지를 가진 것이 아니다"고 강조했다. G7 국가와 호주, 한국이 함께 중국이 크게 의존하는 약 600개 품목, 370억 달러 규모를 생산하고 있다는 것이다.

구체적으로 미국은 이 중 132개 품목을 수출하고, 일본 147개, 한국 48개, 캐나다 26개, 호주 22개 품목을 수출한다. 이들 수출품은 태양광 패널용 은 분말, 리튬 배터리용 스포듀민 등 중간재부터 랍스터, 고급 브랜디, 축구장용 켄터키 블루그래스 씨앗 같은 사치품까지 다양하다.

특히 수출국 연합은 중국의 핵심 광물 레버리지도 억제할 수 있다는 분석이다. 중국이 이 시장을 지배하지만, 철강 및 전기차 산업에 필요한 니켈과 니켈 관련 부산물은 대부분 국제 무역에 의존하고 있다. 중국 니켈 합금, 봉, 막대, 프로파일 수입의 80% 이상이 미국, 일본, 독일에서 나오며, 니켈 촉매의 57%, 니켈 제품의 55%가 미국·독일, 미국·한국에서 각각 수입된다. 중국의 니켈 매장량은 세계 총 매장량의 4%에 불과해 실행 가능한 국내 대안이 없다.

EU 반강압수단, 억제 효과 입증

집단 경제 억제가 이미 효과를 보였다는 사례도 제시됐다. 2021년 리투아니아가 타이완 사무소를 개설하자 중국이 제재를 가했고, 이에 유럽연합(EU)이 보복 조치 목록과 중국의 강압을 식별하는 판결 시스템을 만들었다. 2023년 12월 출범한 EU 반강압 수단(Anti-Coercion Instrument)은 베이징의 추가 압박을 억제하는 데 상대적으로 성공적이었다는 평가다.

연구진은 "아시아나 미국이 참여하는 그런 메커니즘은 현재 존재하지 않는다"며 "이제 만들어야 할 때"라고 강조했다. 다만 집단 경제 억제는 중국이 행동에 나설 때만 사용될 것이라며 "이는 무역 전쟁을 시작하기 위한 전략이 아니라 중국의 자유무역 질서 파괴를 막기 위한 것"이라고 설명했다.

업계 안팎에서는 중국의 희토류 수출 통제가 미·중 관세 전쟁과 맞물려 글로벌 공급망 불확실성을 확대하고 있다고 우려하고 있다. 한국은 희토류의 중국 의존도가 지난해 기준 79.8%에 달해 영향이 불가피할 전망이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[특징주] 현대차, 새만금 9조 투자 소식에 10% 급등 '훨훨'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026022716542504293edf69f862c617739124.jpg)