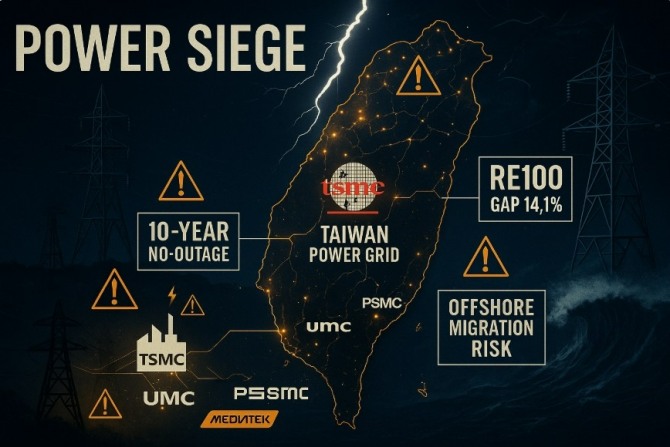

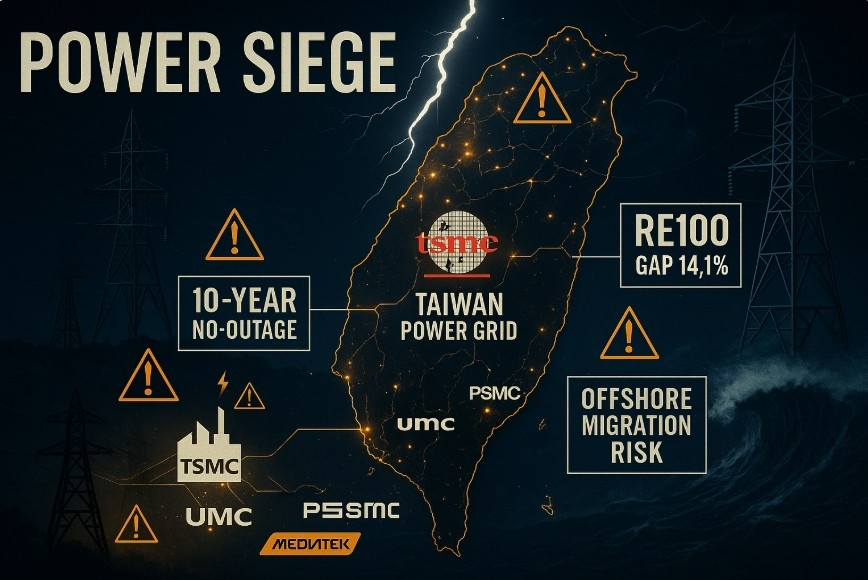

AI 수요 폭증·RE100 압박에 '14.1%' 재생에너지 격차

공급망 신뢰 추락…"생산기지 '탈(脫)대만화' 가속" 업계 경고

공급망 신뢰 추락…"생산기지 '탈(脫)대만화' 가속" 업계 경고

이미지 확대보기

이미지 확대보기세계 반도체 공급망의 심장부인 대만이 사상 초유의 '전력 공성(Power Siege)'에 직면하며 뿌리부터 흔들리고 있다. 세계적 넷제로(Net-Zero)라는 환경 규범과 인공지능(AI) 컴퓨팅이라는 거대한 기술 수요가 동시에 덮치면서, 전력이 단순한 기반 시설을 넘어 국가 하이테크 산업의 명운을 가르는 '핵심 전략 자원'으로 부상했기 때문이다. 최근 대만 내에서는 심각한 전력 불안정과 재생에너지 지연 문제 때문에 '전력 포위망' 상태라는 위기 인식이 퍼지고 있다고 IT전문 매체 디지타임스가 지난 28일(현지시각) 보도했다.

급기야 TSMC를 위시한 대만 반도체 업계가 정부를 향해 "전력 안정성을 보장하라"며 이례적인 공동 성명을 발표, 대만발(發) 공급망 신뢰도에 치명적인 적신호가 켜졌다.

RE100 압박 속 '14.1%'의 격차…"전력은 생명선"

TSMC가 이끄는 대만반도체산업협회(TSIA)는 최근 발표한 공동 성명에서, 정부가 "전력 안정성과 재생에너지 접근성을 확보할 즉각적인 조치"를 강력히 촉구했다. 업계가 이처럼 단체로 정부에 경고를 보낸 것은 매우 이례적인 일이다. 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 TSMC조차 전력난을 '실존적 위협'으로 인식하기 시작했다는 방증으로 풀이된다.

안정적 공급 외에 '깨끗한 에너지' 또한 발등의 불이다. 세계적 빅테크 고객사들이 RE100(100% 재생에너지 사용 목표) 프레임워크를 내세워 공급망 전반에 걸쳐 강력한 탄소 감축과 청정에너지 사용을 요구하고 있기 때문이다. 대만의 현재 전력 구성(Power Mix), 특히 화력 중심의 구조는 이러한 요구를 충족시키지 못하며, '지정학적 위험' 요인으로 비화하고 있다. RE100을 내세우는 고객사들의 압력이 공급망 전반으로 빠르게 전이되는 양상이다.

충격적인 통계도 드러났다. 2024년 기준, 대만 웨이퍼 팹의 재생에너지 사용 비중은 고작 14.1%에 불과했다. TSMC나 미디어텍 등 대만 기업의 일부 해외 공장이 이미 90~100% 수준의 녹색전력 전환을 달성한 것과 극명한 대조를 이룬다.

이 거대한 격차는 대만 공급망의 지속가능성과 회복탄력성을 바라보는 세계적 고객사들의 신뢰를 심각하게 잠식하는 핵심 요인으로 작용하고 있다. TSIA가 정부에 "앞으로 10년간 중단 없는 전력 공급을 보장하라"고 최후통첩성 요구를 한 배경이다.

'탈(脫)대만' 경고에도…내부 분열에 갇힌 에너지 전환

미래는 더욱 암울하다. 업계는 대만의 주요 칩 제조사들이 2030년까지 60% 이상의 녹색전력 사용 목표를 달성하려 한다면, 이들 반도체 업계의 전력 수요가 대만 전체 발전량의 35%에서 최대 40%까지 차지할 수 있다고 경고한다.

국가 전력의 3분의 1 이상을 반도체 공장이 빨아들이는 '블랙홀'이 되는 셈이다. 만약 정부가 이처럼 폭증하는 수요를 감당할 청사진을 제시하지 못한다면, TSMC를 비롯한 핵심 기업들의 생산기지 해외 이전(Offshore Capacity Migration), 즉 '탈(脫)대만화'가 빨라질 수밖에 없다는 절박감이 묻어난다.

하지만 대만의 에너지 전환 정책은 내부 분열 때문에 사실상 좌초 위기다. 단기적으로 가장 유력한 대안인 지상형 태양광 발전(ground-mounted solar)은 극심한 토지 분쟁, 지역 반발, 그리고 복잡한 행정 절차 지연 때문에 주요 프로젝트들이 기약 없이 표류하고 있다.

지금 당장 모든 규제를 풀고 사업을 속행(Fast-Tracking)한다 해도, 실제 발전을 시작하기까지는 평균 4년 이상이 걸린다. 반도체 업계의 타는 목마름을 해소하기엔 너무 늦다는 지적이다.

재생에너지 개발은 정치적, 사회적 마찰 때문에 더욱 수렁에 빠졌다. 특히 '태양광 오염(solar pollution)'과 같이 명확한 과학적 근거가 부족한 논란들이 여론을 악화시키며 사회적 반발을 증폭시키고, 태양광을 환경오염 요인으로 인식하는 일부 여론이 정책 동력을 잃게 하고 있다.

이러한 상황은 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후, 에너지 안보를 '국방'의 차원으로 격상시킨 유럽과 극명한 대조를 이룬다. 유럽연합(EU) 등은 태양광 발전을 '공익(public interest)' 인프라로 지정하고, 특정 환경영향평가를 면제하는 등 신속한 배치를 위해 모든 행정력을 동원하고 있다. 에너지 안보를 국가 방위 수준의 이슈로 격상한 정책적 결단이다. 세계 공급망 패권 경쟁이 '전력 전쟁'으로 번지는 가운데, 여전히 절차적 제약과 지역 갈등에 발목 잡힌 대만의 대응은 뒤처지고 있다는 비판이 거세다.

TSIA 및 주요 반도체 기업들은 정부 차원의 10년 전력 안정 보장을 재차 요구하고 있다. 만약 대만 정부가 이처럼 절박한 업계의 요구에 실효성 있게 대응하지 못한다면, TSMC·UMC·PSMC 등 대형 팹의 해외 확장 가속화는 불가피할 것으로 보인다.

에너지 문제는 단순한 전력 공급 문제를 넘어, 대만의 반도체 경쟁력 유지와 지정학적 위험 관리의 핵심 변수로 부상했다. 이번 사태는 단기적인 에너지 공급 부족 문제가 아니라, 대만의 산업 구조와 국가 전략 전체를 뒤흔들 수 있는 근본적 전환의 위기임을 시사한다.

앞으로 대만 정부의 정책 결정 속도와 사회적 합의 형성 능력이 세계 반도체 중심지로서 대만의 지속가능성을 좌우할 전망이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] '트럼프 관세' 무효 판결에 상승](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026022104282502199be84d87674118221120199.jpg)