베이징·칭화대 공동연구팀, '크라이오ET'로 결함 원인 첫 3D 규명

韓·美·日 독점 포토레지스트 시장 '균열'… "기존 장비로 즉각 적용"

韓·美·日 독점 포토레지스트 시장 '균열'… "기존 장비로 즉각 적용"

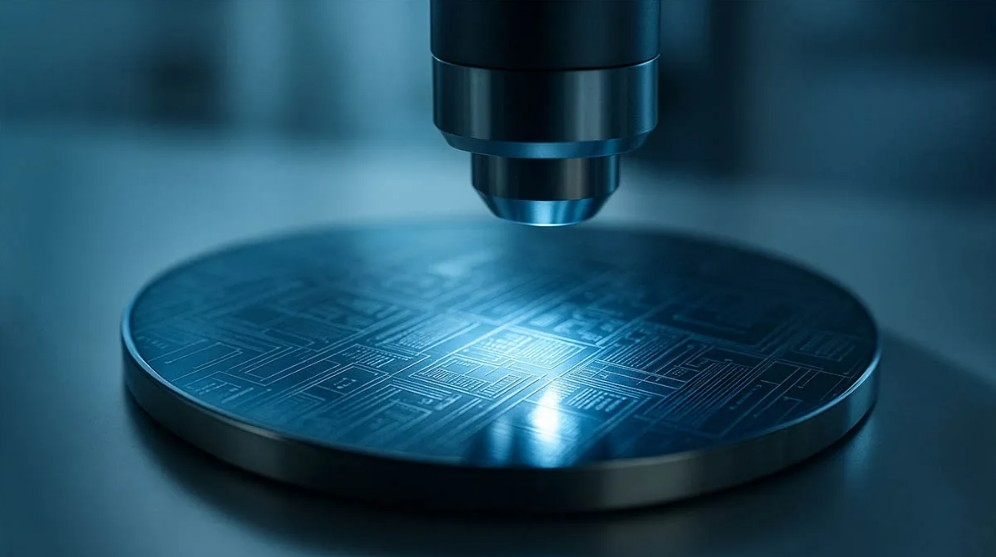

이미지 확대보기

이미지 확대보기영하 175도의 '초저온 동결' 기술을 이용한 이 방식은 기존 12인치 실리콘 웨이퍼 테스트에서도 안정된 품질을 입증했으며, 그 성과는 세계적인 학술지 '네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에도 게재돼 학계의 공식 검증을 마쳤다. 이 기술은 첨단 미세공정 반도체 제조의 결정적 혁신으로 평가받는다.

'보이지 않는 적', 포토레지스트 결함의 실체

반도체 리소그래피 공정은 웨이퍼 위에 회로를 인쇄하는, 고도로 정밀한 '석판 인쇄' 기술에 비유된다. 먼저 실리콘 웨이퍼 위에 빛에 반응하는 감광액, 즉 포토레지스트(Photoresist) 층을 도포한다. 그 위로 회로 패턴이 그려진 특수 마스크를 대고 강력한 자외선(UV)을 쬐면, 빛을 받은 부분(혹은 받지 않은 부분)의 화학적 성질이 변한다.

이후 현상(Develop) 공정에서 용매를 사용해 불필요한 영역을 선택적으로 씻어내면, 웨이퍼 위에는 회로 모양의 얇은 포토레지스트 보호 마스크(Mask)만 남는다. 이 마스크를 기준으로 후속 공정인 식각(Etching)과 이온 주입(Ion Implantation)을 수행해 실제 반도체 회로를 완성한다.

이처럼 수백 개의 공정을 거치는 과정에서 단 하나의 미세한 결함(Defect)도 치명적인 오류로 이어진다. 특히 리소그래피 단계에서 발생하는 미세한 흠집은 전도성 경로, 즉 회로 패턴 자체를 망가뜨릴 수 있다.

중국 공동 연구팀은 이 결함의 주요 원인이 다름 아닌 '포토레지스트 분자'의 물리적 거동에 있음을 규명했다. 용매로 제거해야 할 포토레지스트 분자들이 미세하게 응집하여 웨이퍼 표면에 다시 내려앉아(재부착·집적 현상) 인접한 회로 라인 사이를 연결하는 '브릿지(Bridge)' 결함을 유발하거나, 반대로 연결선이 끊어지는 현상과 오작동 라인을 일으킬 수 있다.

'얼려서 본다'…산업계 최초 도입된 '극저온 단층 촬영'

이 복잡한 메커니즘을 눈으로 확인하고자, 연구팀은 반도체 산업에서는 전례가 없던 '극저온 전자 단층 촬영(Cryo-electron tomography,*이하 크라이오ET)' 기법을 전격 도입했다. 크라이오ET는 본래 생명공학 등에서 단백질 구조를 관찰할 때 쓰이던 첨단 기술이다.

연구팀은 표준 리소그래피 단계를 마친 직후의 포토레지스트 용액을 영하 175도(℃)의 초저온으로 순간 동결시켰다. 이 과정은 분자의 움직임과 응집을 즉시 멈추게 해, 결함 발생의 정확한 위치와 기작을 파악하려는 시도였다. 이 온도에서 용액은 얼음 결정이 아닌, 분자의 움직임이 '고정된' 유리화(Vitreous) 상태로 바뀐다.

그런 다음, 과학자들은 3차원 구조를 재구성하여 고분자(Polymer) 사슬이 어떻게 서로 얽히고 약 30~40 나노미터(nm) 크기의 덩어리(Clumps)를 형성하는지 관찰할 수 있었다. 결정적인 발견은 약 70%에 이르는 분자가 완전히 용해되지 않고, 액체와 공기가 맞닿는 '경계면'에 잔류한다는 사실이었다. 이 분자들이 후속 공정에서 부유하다가 웨이퍼 표면으로 재침전되는 현상이 결함의 핵심 원인임이 밝혀졌다.

100배 향상된 수율…'장비 교체'도 불필요

원인을 정확히 파악하자, 해결책은 명확해졌다. 연구팀은 2단계 접근법을 제시했다. 첫째, 노광 후 진행하는 가열 공정(PEB, Post-Exposure Bake, 체온 처리)의 온도를 기존보다 높여 고분자가 엉키는(폴리머 꼬임) 경향과 집합력을 크게 줄였다.

둘째, 세척(Rinse) 공정을 최적화했다. 결함의 원인이 되는 불용성 입자들이 액체 표면에 잔류하지 못하도록 표면의 흐름을 강화하여, 이들이 용액의 흐름(Flow)에 따라 신속하게 씻겨나가도록 공정을 재설계했다.

이 새로운 방식을 현재 반도체 양산의 표준인 12인치(300mm) 실리콘 웨이퍼에 적용해 검증한 결과, 결함 발생 건수가 기존 공정과 비교해 100분의 1 이하로(99% 이상) 감소한 것으로 나타났다. 또한, 수차례의 반복 테스트에서도 동일하게 안정된 패턴 품질이 실증돼, 특별한 신규 설비 없이 기술의 신뢰성과 양산 가능성을 모두 입증했다.

韓·美·日 독점 시장에 '중국발 메기'…비용 절감도 '획기적'

이번 중국의 기술 개발은 산업적으로도 의미가 크다. 포토레지스트는 반도체 칩의 성능과 수율을 결정하는 핵심 소재이기 때문이다.

시장조사기관 QY 리서치(QY Research)의 데이터에 따르면, 2024년 기준 전 세계 포토레지스트 시장 규모는 63억 달러(한화 약 8조9000억 원)에 이르며, 반도체 기술 경쟁 심화로 시장은 계속 성장하고 있다.

현재 이 핵심 소재 시장의 약 90%는 일본, 미국, 한국의 소수 선도 기업이 사실상 독점하고 있다. 반도체 제조사(Fab)들은 포토레지스트의 가격이 아무리 비싸도, 칩 수율을 보장하는 '신뢰성'이 확보되지 않으면 구매하지 않는다.

극저온 단층 촬영과 개선된 리소그래피를 결합한 중국의 이 기술은 '결함'이라는 신뢰성 문제를 정면으로 돌파했다는 점에서 의미가 크다. 이 기술은 중국이 반도체 소재·공정 혁신에서 '신속한 품질 향상'과 '수입 대체'에 보다 가까워졌음을 시사한다. 나아가 외산 장비와 소재에 대한 의존도를 낮추는 데 기여할 전망이다.

이 방법론을 창안한 펑 하이린(Peng Hailin) 연구원은 "극저온 전자 단층 촬영 기술은 리소그래피뿐만 아니라, 식각(Etching), 세정(Cleaning), 품질 관리와 검사(Inspection) 등 마이크로일렉트로닉스 공정의 다른 핵심 단계에서도 유용하게 활용될 잠재력이 크다"고 그 확장 가능성을 강조했다.

무엇보다 이 새로운 접근 방식은 기존의 값비싼 반도체 장비를 교체하거나 생산 라인을 대대적으로 개조할 필요가 없다는 데 가장 큰 강점이 있다. 현재 가동 중인 전 세계의 반도체 공장(Fab)에 즉시 적용(Drop-in)이 가능해, 막대한 투자 없이도 수율을 높일 수 있다. 대규모 공정 투자 없이 비용 절감과 품질 혁신을 동시에 달성할 수 있다는 의미다.

이 혁신 기술이 주요 파운드리와 팹에 빠르게 도입된다면, 일본·한국·미국 소재업체 중심의 기존 시장 구조에 변화를 촉진하고, 나아가 세계 반도체 소재·생산 경쟁 구도를 뿌리째 재편할 가능성도 있다고 외신은 전했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] '트럼프 관세' 무효 판결에 상승](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026022104282502199be84d87674118221120199.jpg)