최경철 교수, 이현주 교수 공동연구팀 참여

유연하면서 생체 삽입에 적합한 마이크로 OLED 활용

향후 난치성 뇌질환 새로운 치료 방법 개발 가능성 제시

유연하면서 생체 삽입에 적합한 마이크로 OLED 활용

향후 난치성 뇌질환 새로운 치료 방법 개발 가능성 제시

이미지 확대보기

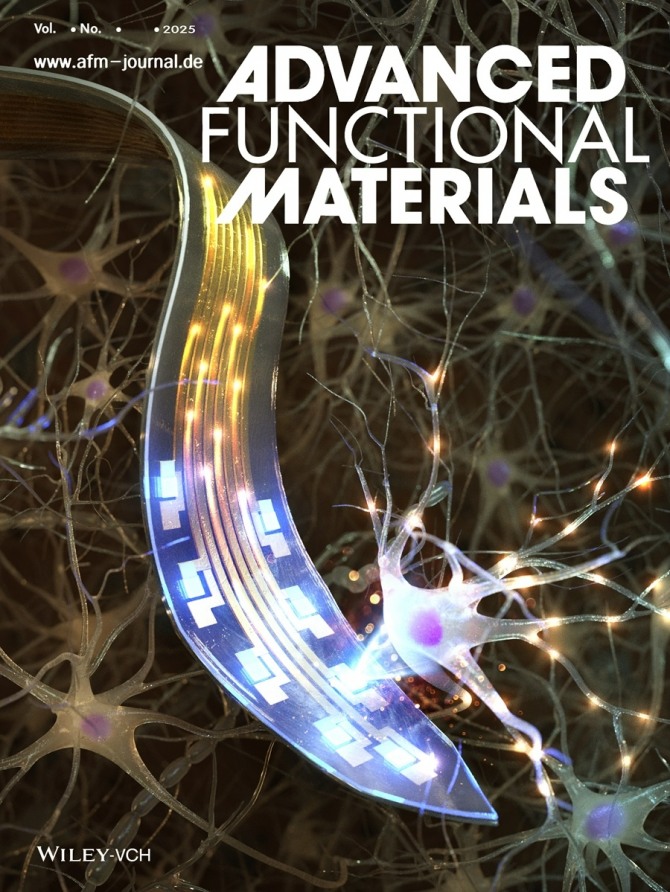

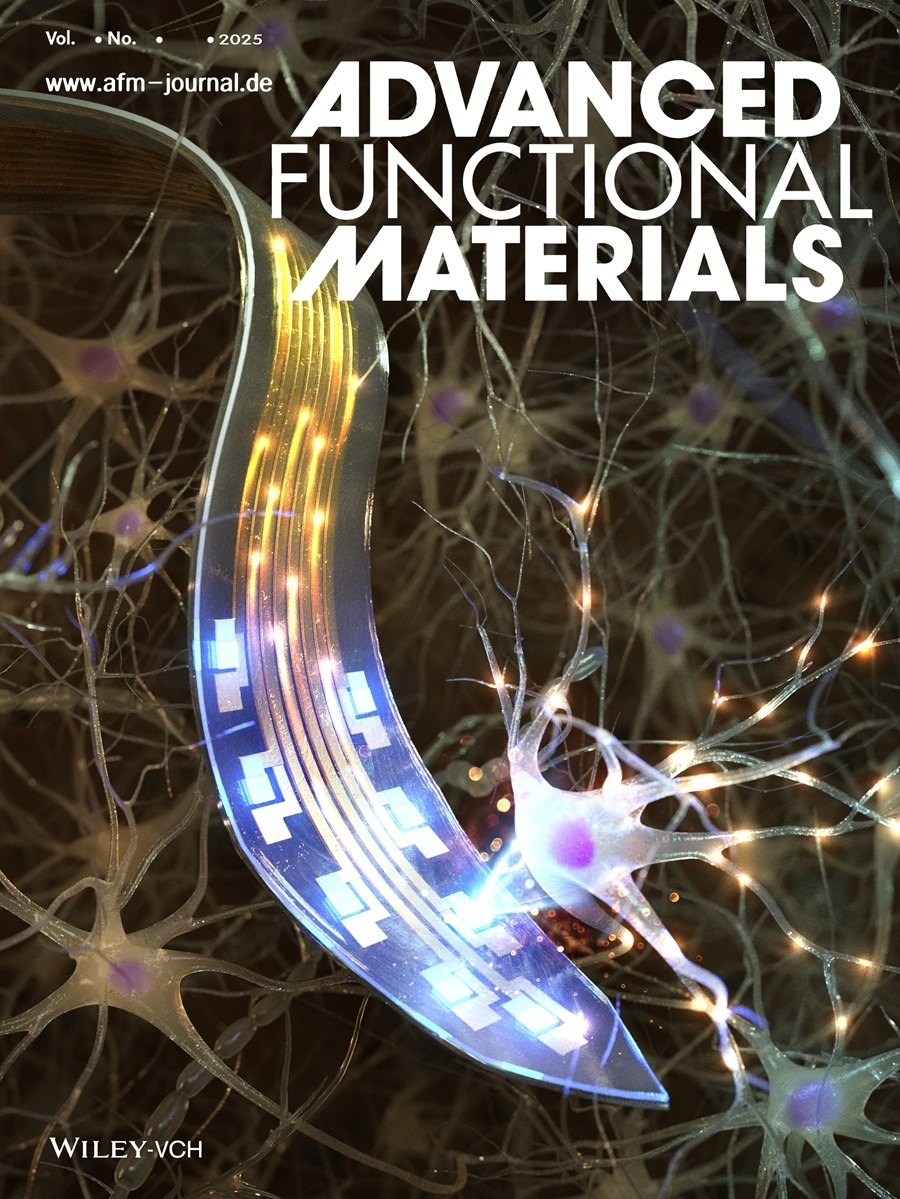

이미지 확대보기KAIST는 전기및전자공학부 최경철 교수와 이현주 연구팀이 공동 연구를 통해, 유연한 마이크로 OLED가 집적된 광유전학용 뉴럴 프로브 개발에 성공하며 향후 난치성 뇌질환에 대한 새로운 치료 방법 개발 가능성을 제시했다고 6일 밝혔다.

광유전학 연구에서 주요 기술은 광원의 빛을 뇌로 전달하는 방식으로 외부 광원으로부터의 깊은 뇌 영역까지 빛을 전달하기 위해 수십 년간 광섬유를 사용해 왔다. 하지만 단일 뉴런을 자극하기 위한 유연 광섬유, 초미세 광원 집적 뉴럴 프로브 등 관련 연구가 이뤄지고 있다.

연구팀은 마이크로 OLED는 높은 공간적 해상도와 유연성을 가져, 매우 작은 영역의 뉴런에서도 정확하게 빛을 조사할 수 있어 세밀한 뇌 회로 분석이 가능하고 동물의 움직임에 불편함을 주지 않으면서 부작용을 최소화하는 장점에 주목했다. 그뿐만 아니라, 미세한 파장 조절을 통해 정밀한 빛 조절이 가능하며 다중 자극을 통한 복잡한 뇌 기능 연구가 가능하다.

하지만 체내 수분이나 물에 의해 전기적 특성이 쉽게 열화되기 때문에 생체 삽입형 전자장치로 활용되는데 한계가 있었고, 얇고 유연한 탐침 위 고해상도 집적 공정에 대한 세부적인 최적화도 필요했다.

이미지 확대보기

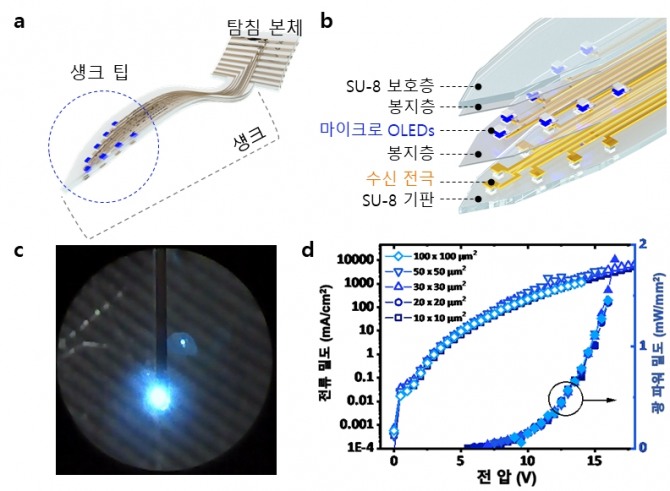

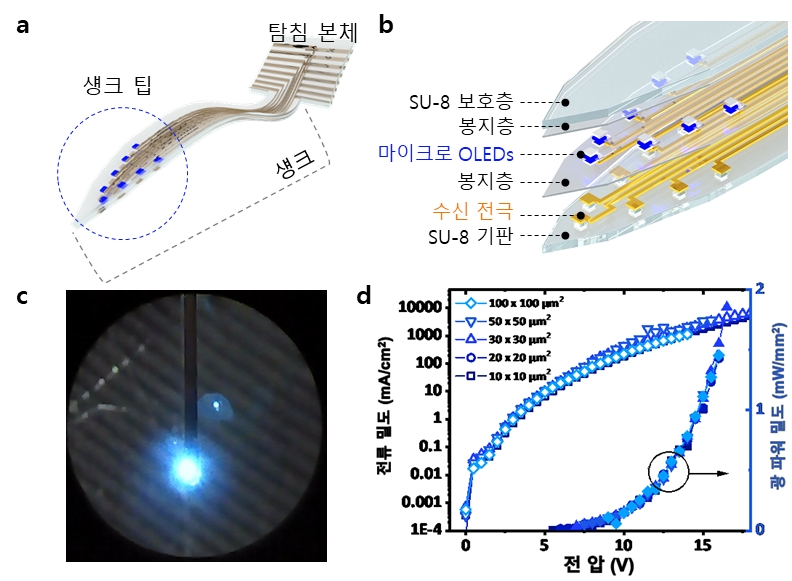

이미지 확대보기공동연구팀은 수분과 산소가 많은 생체 내 환경에서 OLED의 구동 신뢰성을 높이며 생체 삽입 시 조직 손상을 최소화하고자, 산화알루미늄/파릴렌-C(Al2O3/parylene-C)로 구성된 초박막 유연 봉지막을 얇은 탐침 형태인 260~600마이크로미터(μm) 너비로 패터닝해 생체친화성을 유지했다.

또한, 고해상도 마이크로 OLED를 집적함에 있어 전체 소자의 유연성과 생체친화성을 유지하기 위해, 봉지막과 동일한 생체친화 재료인 파릴렌-C(parylene-C)를 활용하였다. 아울러, 인접한 OLED 픽셀 간 전기적 간섭 현상을 제거하고 각 픽셀을 공간적으로 분리하기 위해 구조적 레이어인 '화소 정의막(pixel define layer)'을 도입함으로써, 8개의 마이크로 OLED를 독립적으로 개별 구동할 수 있도록 구현했다.

마지막으로, 소자 내 다중 박막층의 잔류 응력과 두께를 정밀하게 조절함으로써, 생체 내 환경에서도 소자의 유연성을 유지할 수 있도록 하였다. 이를 통해 외부 셔틀이나 바늘과 같은 보조 장치 없이도 단일 탐침만으로 휘어짐 없이 삽입이 가능하도록, 소자의 기계적 스트레스를 최적화해 설계했다.

결론적으로 연구팀은 채널로돕신2의 활성화에 적합한 470나노미터(nm) 파장에서 1밀리와트/제곱밀리미터(mW/mm2)이상의 광 파워 밀도를 가지는 즉, 광유전학 및 생체조직 자극 응용에서 상당히 높은 수준의 광출력을 가진 마이크로 OLED 집적 유연 뉴럴 프로브를 개발했다.

이번 연구를 주도한 최경철 교수 연구팀의 이소민 박사는 "고유연·고해상도의 마이크로 OLED를 얇은 유연 탐침 위에 집적하는 세부 공정 및 생체 적용성, 친화성 향상에 집중했다"며 "이번 연구는 기존 연구를 넘어 유연 프로브 형태에 최초로 개발해 보고된 사례로, 유연 OLED가 인체 삽입형 측정 및 치료 의료기기로서의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다"고 말했다.

이상훈 글로벌이코노믹 기자 sanghoon@g-enews.com

![[특징주] 영원무역, 7.27% 급등 52주 신고가...NH투자증권 "목표...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025111816484205141edf69f862c118235146.jpg)

![[KRX 금현물] 3거래일 연속 하락…1g당 19만800원 마감](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025111816051909874edf69f862c118235146.jpg)