미국 관세 불확실성·EU 환경 규제·일본 시장 장벽이 동시에 압박

현대차·기아, 현지화·전동화 속도전으로 대응책 모색

현대차·기아, 현지화·전동화 속도전으로 대응책 모색

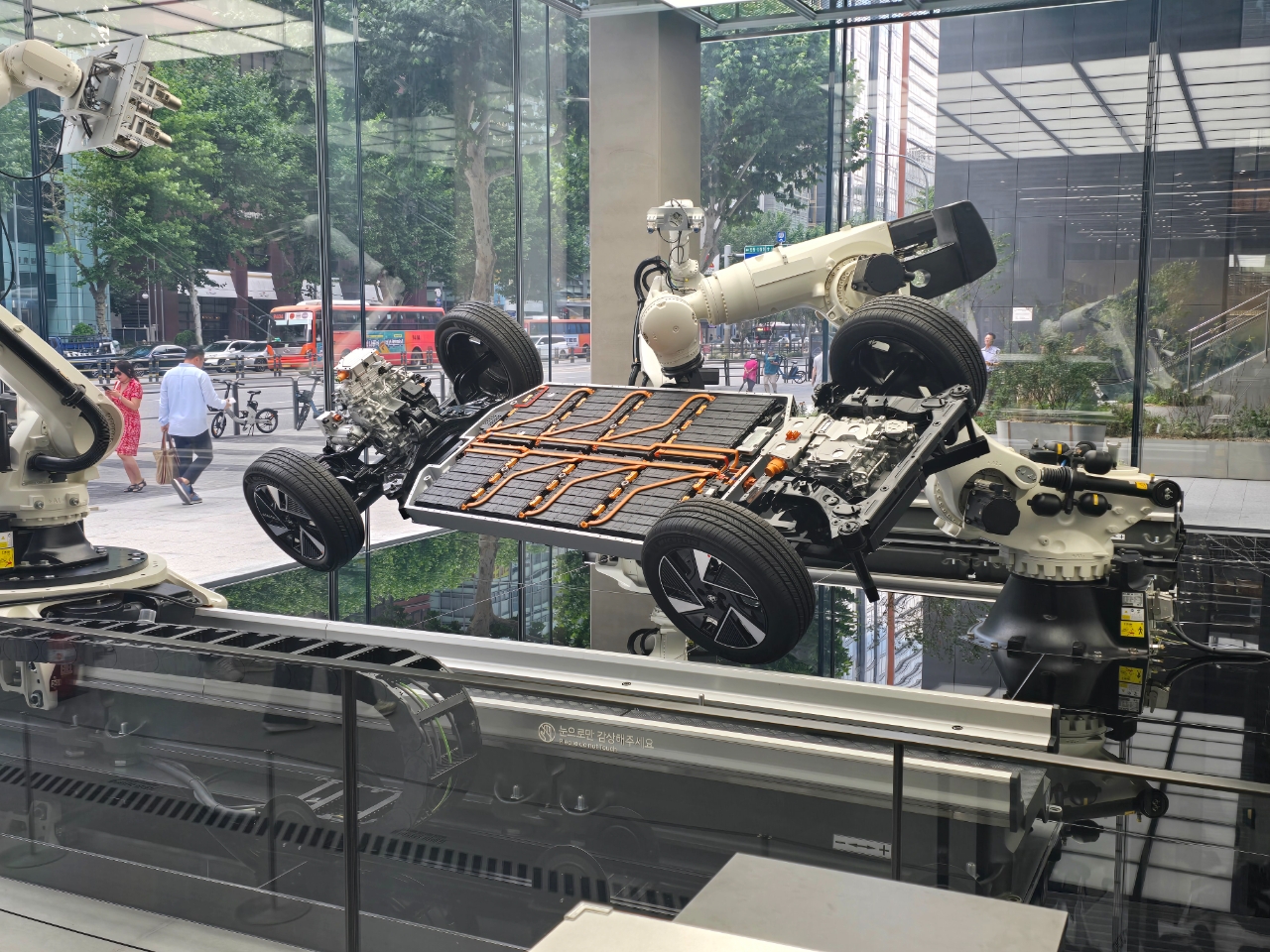

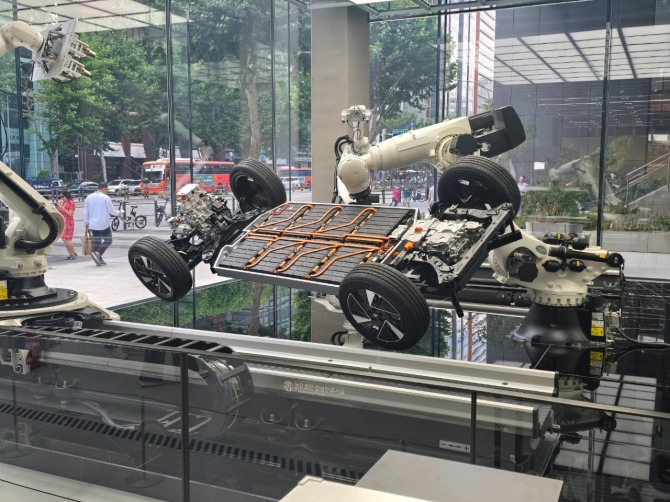

이미지 확대보기

이미지 확대보기한국 자동차 산업이 글로벌 시장의 격변 속에서 복합적 위기에 직면하고 있다. 미국의 통상 불확실성, 유럽연합(EU)의 환경 규범 강화, 일본 시장의 높은 진입 장벽이 동시에 작동하면서 완성차 업계는 생산망과 전략 전반을 재편하지 않으면 안 되는 갈림길에 놓였다.

28일 업계는 미국 관세 협의 지연을 시작으로 각국의 보호무역주의 강화와 유럽의 환경규제변화 등으로 한국산 자동차 산업 전반의 불확실성이 커지고 있다. 주력시장인 미국과 새롭게 부상하고 있는 EU시장에서의 변화로 새로운 전략마련이 필요해졌다. 나아가 새롭게 도전 중인 일본 역시 고전하는 모습이다.

이처럼 주요 시장이 동시에 압박 요인을 키우는 상황에서 현대차·기아 등 국내 완성차 업체들은 글로벌 생산망과 가격 전략을 다시 짜야 하는 과제를 떠안고 있다.

미국 시장은 가장 큰 시험대다. 지난 8월 말 한미 양국이 자동차 관세를 낮추기로 합의했지만 실제 적용 시점이 불투명해지면서 한국 완성차 업계의 불안감이 커지고 있다. 대미 수출 의존도가 높은 상황에서 관세 불확실성이 길어질 경우 가격 전략과 판매망 운영 전반에 차질이 불가피하다.

일본과 EU 기업들이 이미 제도적 혜택을 일부 확보한 것과 달리 한국산 차량은 여전히 고세율 부담에서 자유롭지 못해 시장 내 입지가 약화될 수 있다는 우려가 제기된다. 이에 현대차와 기아는 조지아·앨라배마 공장을 비롯한 현지 생산 확대와 멕시코 공장의 물량 조정을 통한 리스크 완화를 목표로 하고 있다. 하지만 인플레이션감축법(IRA)의 배터리 요건 강화, 전기차 보조금 패지, 비자·인력 문제까지 겹치면서 전략적 부담은 커지고 있다.

유럽도 만만치 않다. EU는 2023년부터 탄소국경조정제도(CBAM) 전환기 보고를 시행 중이며, 2026년 본격 과금이 시작된다. 한국 철강 수출의 11%가 EU향에 집중돼 자동차용 강판 가격에도 직접적인 영향이 예상된다. 동시에 EU는 전기차 보조금 규제를 강화하고 중국산 전기차에 최대 45% 관세를 부과했다. 업계는 한국산 전기차와 배터리에도 규제가 확대될 수 있다고 보고 있다. 이에 따라 현대차그룹은 체코·터키 등 기존 생산 거점을 재정비하고 현지화 비중을 확대하는 방안을 검토 중이다.

일본 시장은 또 다른 도전이다. 현대차는 20여 년 만에 아이오닉5와 넥쏘, 인스터 등을 앞세워 재진출하며 전기차 공백을 공략하고 있다. 기아 역시 전동화 모델 중심의 진출을 모색 중이다. 하지만 일본은 자국 브랜드 충성도가 높고 판매·서비스망 구축에 막대한 비용이 들어간다.

전문가들은 글로벌 완성차 시장의 불확실성이 구조적으로 확대되고 있다고 진단한다. 특정 지역에서 경쟁력이 약화될 경우 글로벌 포트폴리오 전체가 흔들릴 수 있는 만큼, 현지화와 전동화, 브랜드 전략을 동시에 추진하지 않으면 안 된다는 것이다.

업계는 복합적 위기를 기회로 전환하기 위해 생산망 다변화와 전동화 속도전을 동시에 추진하는 전략적 전환이 불가피하다고 보고 있다.

이항구 한국자동차연구원 연구위원은 "당분간 원가 절감과 자동화 등을 통한 생산 효율화에 주력하게 될 것"이라며 "이번 관세 변화 여파로 인해 폐쇄적이던 국내 완성차 산업구조가 공급망 다변화를 진행하며 새로운 협력관계 구축이 예상된다"고 말했다.

김태우 글로벌이코노믹 기자 ghost427@g-enews.com