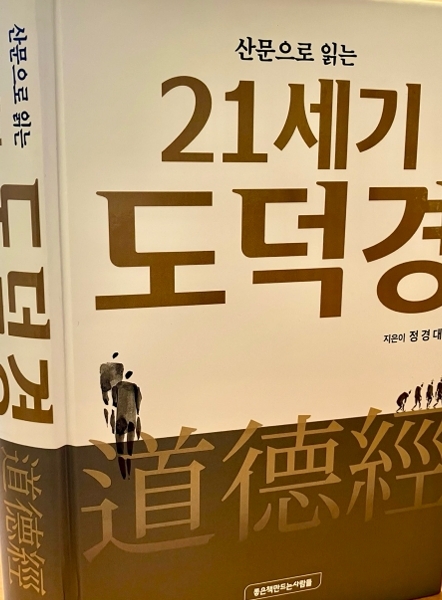

'산문으로 읽는 21세기 도덕경' 제32장

이미지 확대보기

이미지 확대보기그러한 이상향을 실천하는 언어가 있다. 그것은 오직 한민족 정신에서만 발현되는 ‘우리’라는 언어다. 한민족의 우리라는 말은 일상에서 자신도 모르게 쓰는 무의식의 발로다. 우리나라, 우리 집, 우리 가족, 우리 친구 등등 모든 것이 내 것이 아니라 우리 모두의 공동의 것이다.

너와 나를 차별하고 분별하지 않는 용어 ‘우리’는 한 울타리 속의 하나를 뜻한다. 각각 나누어진 둘이 아니라 한 울타리 안의 하나이므로 다투지 않는다. 따라서 우리가 항시 쓰는 '우리'라는 용어에는 성인 정신이 깃들어 있다. 생각도 하기 전에 무심코 튀어나오는 말이기에 ‘우리’는 무위의 도를 실천하고자 하는 한민족의 독특한 본능적 진심의 발로다.

우리는 타인의 불행을 보면 이것저것 생각할 것도 없이 돕는 이들을 본다. 바로 너와 내가 아니라 우리라는 인연 심을 발현해 도를 실천하는 의인의 본모습이 그런 것이다. 그들에게는 아마도 홍익인간을 국시로 나라를 세운 선조들의 유전인자가 내림돼 있을 것이다.

통나무를 깎으면 인위적인 형태의 쓰임새 있는 물건이 만들어진다. 그러나 깎지 않으면 소박하고 담박해서 무엇이건 만들 수 있는 본연 그대로의 참모습이다. 그처럼 제후와 왕이 통나무처럼 담박하면 모두 ‘우리’가 된다. 우리가 되므로 제후와 왕과 백성이 다툼 없이 화합해 천하가 평화로워진다.

그러므로 노자는 이렇게 썼다. 천지가 화합해 감로수가 내리듯 하므로 백성은 시키지 않아도 저절로 조화로워진다. 그리하기 위해서는 근원적으로 이름이 정해지는 순간부터 반드시 다툼이 있다는 사실을 인식하고 그 이치를 깨달아 대립하지 않도록 노력해야 한다. 그리하여 제후와 왕과 백성이, 천지가 화합해 도가 베푸는 덕이 온 누리에 가득해지듯 서로 도우면 하늘에서 감로가 내려 천하가 태평해질 것이다.

감로란 만 가지 생명을 이롭게 하는 달콤한 이슬이란 뜻으로, 다툼이 없는 태평한 천하를 비유한 말이다. 그러나 무위한 도로부터 탄생한 음양이란 상대적인 두 물질의 화합성이므로 태초부터 이름이 있을 수밖에 없었다. 그러므로 두 물질이 이름대로 제각기 특성으로 존재하면 다툼이 있기 마련이고, 화합해 우리가 되면 감로가 내리듯 천하가 태평해져서 다툼이 없다. 다툼이 없을 뿐만 아니라 삶에도 위태한 일이 침범하지 않는다.

이러한 이치가 바로 도가 펼치는 무위한 덕이다. 도가 펼치는 덕은 골짜기 물이 흘러 대지를 적셔서 만 가지 생명을 탄생시키고 길러주는 것과 같다. 천지가 화합해 내리는 감로수가 그런 것이다. 모름지기 사람과 사람 사이가 ‘너와 나’가 아니라 음양이 화합해 만물을 탄생시키듯 ‘우리’가 되면 천하에 감로가 내려서 삶이 더없이 아름다울 것이다.

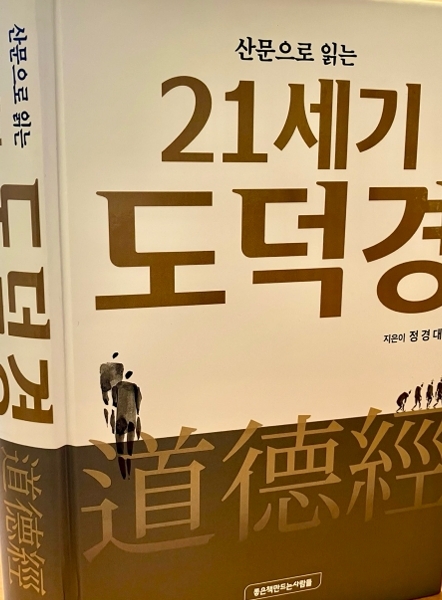

이미지 확대보기

이미지 확대보기정경대 한국의명학회 회장(종교·역사·철학박사)