[나의 신작 연대기(65)] 손미정, 원안무가 최현만의 특징을 살리면서 무용수 개성을 실은 '비상' 축조

이미지 확대보기

이미지 확대보기8월 31일(일) 나루아트센터 대공연장에서 보훈무용제 ‘세월을 가진 춤을 추다’를 빛낸 손미정(예원학교 전임교사, 美·知·藝 Dance Company 대표, 崔賢우리춤院 부회장)의 '비상'이 공연되었다. 무용가 최현 원안무의 '비상'(1976)은 세월의 풍화 작용을 거치면서 다듬고 연마되어 ‘생의 예찬’을 상징하는 대표적 한국 창작무용으로 존중받는다. 최현의 신비적 예작(藝作)은 여러 제자를 통해 이음을 거듭하며, 한국무용협회 명작무 제4호로 지정(1993) 되었다.

손미정의 초등학교 시절, ‘최현’은 춤의 총칭이었다. 최현을 가장 최현답게 표현하는 작품이 '비상'이다. 이 작품은 역동성 위에 자연스러움이 내려앉아 섬세하게 자유로움을 표현하며 감동을 선사한다. 최현은 장단에 따라 달라지는 에너지와 호흡, 감고 어르는 동작, 연기를 하는 듯한 표정까지 완벽했다. 최현은 손미정을 늘 칭찬하며 용기를 북돋아 주었다. 제자는 그저 선생이 쳐주는 장구 가락에 춤추는 것을 좋아했고, 지금도 그 모습을 상상하며 춤을 춘다.

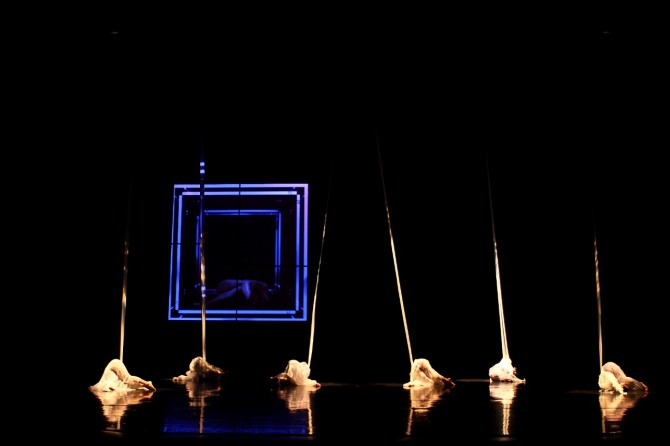

'비상'은 갇힌 공간을 헤치고 자유를 향해 날아가는 학을 상상하며 창작된 작품이다. 이 작품은 남성 독무로 창작되었지만, 여성 독무로도 순위 우선의 작품이 되었다. '비상'은 덧배기춤을 골격으로 춤을 당기고 푸는 호방한 기개와 학의 고고함을 사유의 공간으로 삼는다. 최현 춤의 멋스러움은 늘 후학들에게 논제가 되어왔다. 무사(舞師) 손미정은 세월을 숙성해 ‘덧뵈기춤’ 기본의 최현만의 특징을 살리면서 무용수의 개성이 실린 '비상'을 축조한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기'비상'의 음악은 약 7분이 소요되며 전통음악에 정통한 최현이 제작에 참여해 악사들과 창작한 것이다. 두 번의 징과 소금 연주로 시작되는 음악은 동살풀이, 굿거리, 자진모리장단으로 이어지다가 다시 동살풀이 장단으로 끝을 맺는다. 관중을 집중시키며 가야금이 더해지면 동살풀이 음악은 새의 날갯짓과 자유로움을 표현해 내면서 생동감이 넘치고 무용수를 날아다니게 만든다. 도입부의 소금 연주는 이생강의 평조 청성곡을 즉흥적으로 변주한 곡(1분 20초)이다.

이어 대금 연주곡은 동살풀이 장단의 ‘동해바다’이다, 바라지로 철가야금이 연주되는 동살풀이 장단은 총 18 장단, 11 장단부터는 장고와 가야금 합주이다. 굿거리는 시나위 풍으로 45 장단, 대금과 아쟁 주조로 가야금이 바라지이다. 18장단 후에 대금 솔로, 24장단부터 35장단까지 변청하여, 굿거리 36장단째 독주 끝부분에서 본청이 된다. 37장단부터 아쟁과 시나위 합주의 굿거리, 시나위 풍 25장단의 자진모리장단의 아쟁 연주는 손가락으로 뜯는다.

손미정은 전통춤의 미학적 성취로서 믿어야 할 것(Quid Gredas)과 해야 할 것(Quid Agas)의 춤의 경전으로 '비상'을 꼽는다. 그녀는 초등학교에 입학에서부터 최현의 타계 때까지 스승의 춤을 배웠다. 최현의 영화 출연 경험은 후학들의 움직임 연기, 춤 구성의 극적 효과 표현에 도움이 되었다. 최현은 모든 무용수에게 자기 개성에 맞는 느낌을 요구했다. 손미정은 하늘거리며 나풀대는 새의 모습을 강조하는 의상으로 날고자 하는 새의 의지를 창출했다.

손미정은 무대 중앙으로 곡선을 지으면서 나아가 자유의 상징인 새의 움직임을 연기한다. 직선과 사선, 반원과 태극선의 움직임이 현란하다. 새를 따라가고 쳐다보는 여러 동작을 수행하다가 마지막에 이르러 중앙에 자리 잡는다. 학이 사는 세계로 넘어가는 형상은 동적인 직선이다. '비상'은 접은 부채의 움직임으로 공간을 가른 후 부채를 편 채 비상의 새를 바라보는 동작으로 마무리된다. 푸른 하늘을 연상하게 하는 조명과 구름 위를 거니는 느낌을 유지한다.

최현은 춤 동작에 있어 언제나 ‘자연스러움’을 강조했다. 최현은 춤 본을 예시하며 제자를 지도했다. 최현에게서 배운 '비상'은 표준전과였다. 스승과 표현력 차이는 있었지만, 손미정은 최현의 주안점을 알아챘고 디딤과 호흡을 조절할 수 있었다. '비상'은 늘 손미정에게 최현과 한 무대에 서 있는 듯한 느낌, 스승의 모습을 좇아가는 설렘을 선사한다. 손미정은 언젠가 '비상'을 최현처럼 의상을 하고 춤추던 모습을 기억하며 마음껏 호방하게 추어보리라 다짐한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기'비상'을 이룬 최현의 숲은 수제자 손미정의 숲이기도 하다. 손미정은 작품 활동에 있어서 무용수로서 안무가가 원하는 움직임을 최대한 정확히 표현하기 위해 꾸준히 몸을 단련해 왔으며, 동작 수행과 순서 암기가 빨라 작품 진행의 효율성을 높인다. 손미정은 다양한 작품 경험을 바탕으로 한 동작의 창작에 있어서, 자신만의 움직임을 풍부하게 제시한다. 손미정이 출연했던 작품은 늘 무용수들 사이의 협력과 화합을 이루는 돈독한 관계를 보여주었다.

안무가로서 손미정은 연습 시간을 무작정 늘리기보다, 주어진 시간을 효율적으로 활용하여 작품을 완성하는 데 집중한다. 작품에 필요한 동작을 미리 구상해 와서 명확하게 제시함으로써 무용수들이 빠르게 이해하고 표현하도록 돕는다. 손미정은 무용수들의 특성과 장점을 관찰, 무대에서 활용되는 안무를 구성한다. 아울러 작품 진행 과정에서 무용수들의 의견을 적극적으로 수렴하며, 협업 속에서 작품의 완성도를 높이는 점이 그녀만의 장점이다.

손미정은 정도를 걷는 교육자, 무용가, 안무가로서 작품 활동을 해온 예술가이다. 여러 갈래의 예술을 조망하면서 전통춤과 전통창작춤에 걸쳐 안무, 연출, 기획, 출연에 이르는 광범위한 작업을 해왔다. 그녀는 서울올림픽 성화 최종 점화자(1988년). 이화인상 수상(2023년)에 빛나는 스타이다. 그녀는 '비상'의 정신을 계승하고, '록명(鹿鳴)', '樂-살아있는 심혼을 위하여', '가을강'을 직조했다. 그녀가 무용을 통해 희망을 건네는 일들이 꾸준히 이어졌으면 한다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)

![[단독] 大法, ‘아이스크림 가격 담합’ 빙그레 벌금형 확정](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025101617081501567a96f092d0c22075188165.jpg)