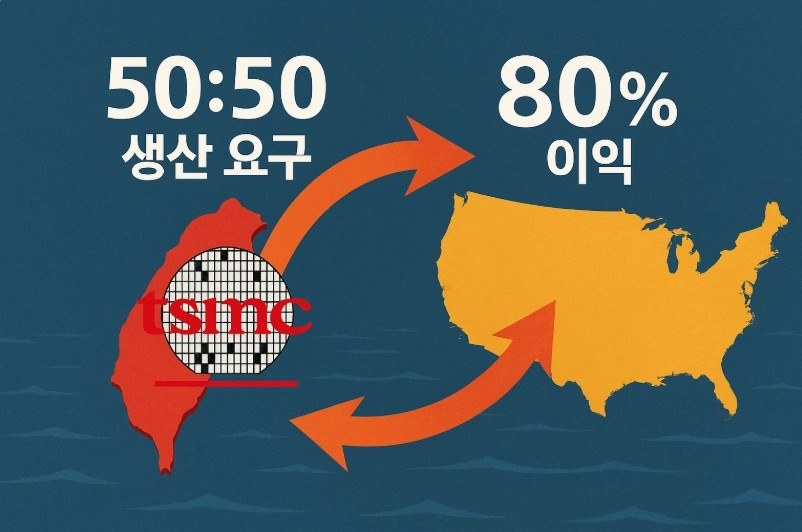

TSMC는 '임금 노동자', 첨단장비·설계 앞세운 미국이 이익 독식 구조

안보 내세운 美 '생산 50% 이전' 요구에…대만 "약속한 적 없다" 반발

안보 내세운 美 '생산 50% 이전' 요구에…대만 "약속한 적 없다" 반발

이미지 확대보기

이미지 확대보기"대만 반도체 산업 이익의 80%는 미국 몫이다." 라이칭더 대만 총통의 발언이 미·대만 반도체 동맹에 파문을 일으키고 있다. 세계 파운드리 시장을 제패한 대만 기술력 이면의 불균등한 수익 구조가 수면 위로 떠오른 가운데, 미국이 안보를 명분으로 '생산 50대 50 분담'이라는 구체적인 요구까지 들고 나오면서 대만의 고심이 깊어지고 있다. 반도체 공급망 주권을 둘러싼 대만 내 격론이 본격화하고 있다고 현지 언론 디지타임스가 13일(현지시각) 전했다.

반도체 공급망 구조를 깊이 들여다보면 라이 총통의 발언은 상당한 설득력을 얻는다. 세계 1위 파운드리 TSMC는 애플, 엔비디아, AMD 등 미국 대표 팹리스(설계 전문) 기업들의 최첨단 칩을 생산하기 위해 막대한 자본과 인력을 쏟아붓는다. 그러나 이 과정에 필요한 핵심 포토리소그래피 장비 상당수는 어플라이드 머티리얼즈 같은 미국 기업으로부터 값비싸게 사들여야 한다. 미국은 이런 장비 판매로 투자금을 먼저 거둬들이는 구조인 셈이다.

이후 TSMC를 비롯한 대만 파운드리 및 후공정(패키징·테스트) 업체들은 오직 위탁 수수료만 받는다. 생산된 반도체는 폭스콘 등 미국이 지정한 대만 내 조립공장으로 넘겨지고, 이들 역시 적은 이익만 남기고 완제품을 조립할 뿐이다. 최종적으로 엔비디아와 애플 같은 미국 기업들이 완제품을 전 세계에 팔아 천문학적인 이익을 거둔다. 마이크로소프트, 아마존웹서비스(AWS), 구글의 모회사 알파벳 등 미국의 거대 클라우드 기업들 역시 폭스콘, 콴타와 같은 대만 협력사를 통해 막대한 디지털 서비스를 제공하며 수익을 극대화한다. 전 세계 자금 흐름이 결국 미국 기업으로 돌아가는 이 구조 속에서 대만 제조업체들은 사실상 미국의 '임금 노동자' 노릇에 머물고 있다고 외신은 전했다.

TSMC가 첨단 공정 기술력에서 세계 최고라지만, 반도체 산업의 원천 기술 혁신, 핵심 설계, 그리고 이를 활용한 클라우드 서비스 분야에서는 미국이 압도적인 지배력을 유지하고 있다. 미국이 이익의 80%를 차지하는 배경에는 이처럼 압도적인 기술 패권이라는 냉정한 현실이 자리한다. 독일, 영국, 프랑스, 일본 등 다른 기술 강국들도 미국의 아성에 도전하고 있지만, 아직 미국 거대 기술 기업들의 시장 지배력에는 미치지 못한다.

'수익 80%'의 비밀…美, 장비·설계로 공급망 장악

백악관이 '50대 50'이라는 구체적인 수치까지 제시하며 대만을 압박하는 까닭은 단순히 경제적 이익 때문만은 아니다. 오히려 그 바탕에는 돈보다 더 심각한 지정학적 우려가 깔려 있다. 미·중 군사 충돌이 현실화할 경우, 중국이 대만 해협의 바닷길과 하늘길을 막으면 반도체 공급망은 즉시 마비된다. F-35 전투기와 정밀 유도 미사일 등 미국의 핵심 군사 자산에 들어가는 최첨단 반도체 대부분이 대만에서 생산된다는 점을 고려하면, 미국의 국가 안보가 치명적인 위협에 놓일 수밖에 없다.

TSMC는 이런 안보 우려를 없애려고 1650억 달러(약 235조 원)라는 막대한 자금을 미국 내 생산 시설에 투자하겠다고 발표했다. 하지만 미국은 이 정도로는 부족하다고 본다. 인공지능(AI) 기술 패권을 지키고 미래 디지털 경제의 운명을 쥐려면 더 안정적인 자국 내 생산 역량이 필수라는 판단에서다. 더불어 대만이 겪는 전력난과 노동력 부족 문제 또한 생산 시설 이전의 명분으로 내세운다.

안보 앞세운 美의 압박…대만 정부는 '선 긋기'

이에 대만 정부는 공식적으로 선을 긋고 있다. 정리쥔 행정원 부원장은 "대만은 '50대 50 분담'을 약속한 적이 없으며, 현재 진행하는 공급망 협력 논의는 그 제안과 성격이 다르다"고 못 박았다. 앞으로도 이런 조건에는 동의할 수 없다는 뜻을 분명히 했다.

미·중 패권 경쟁이라는 거대한 구도 속에서 대만이 택할 길은 갈수록 좁아지고 있다. 양안 관계를 개선해 중국 시장에서 살길을 찾아야 한다는 목소리도 있지만, 강대국 사이 기술 및 군사 경쟁이 치열해지는 현실에서 섣부른 선택은 더 큰 위기를 초래할 수 있다. '50대 50' 생산 분담 요구는 대만이 처한 위태로운 현실을 상징적으로 보여주는 사례로, 미국의 요구에 신중하고 정교하게 대응해야 하는 과제를 안겨주고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com