이미지 확대보기

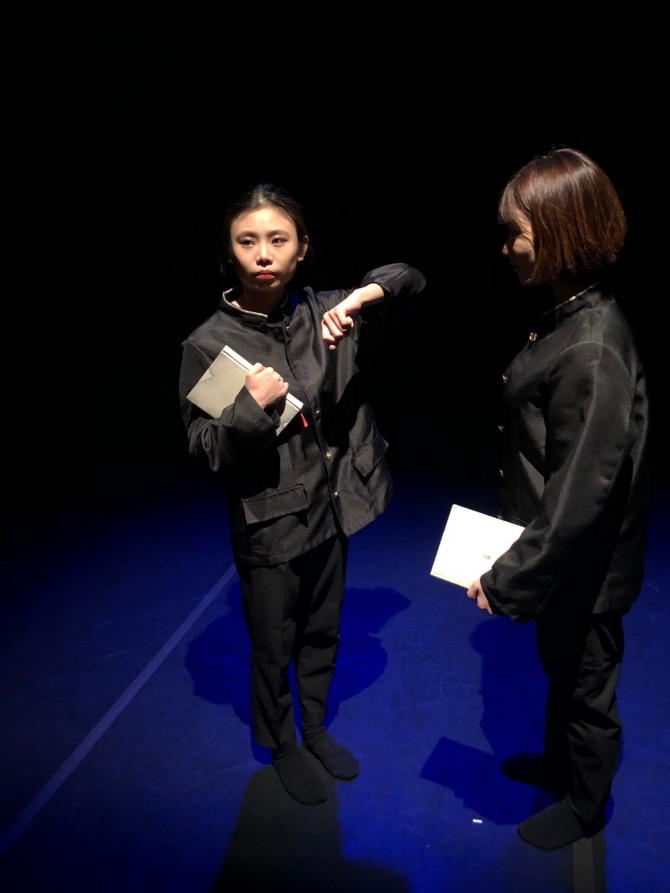

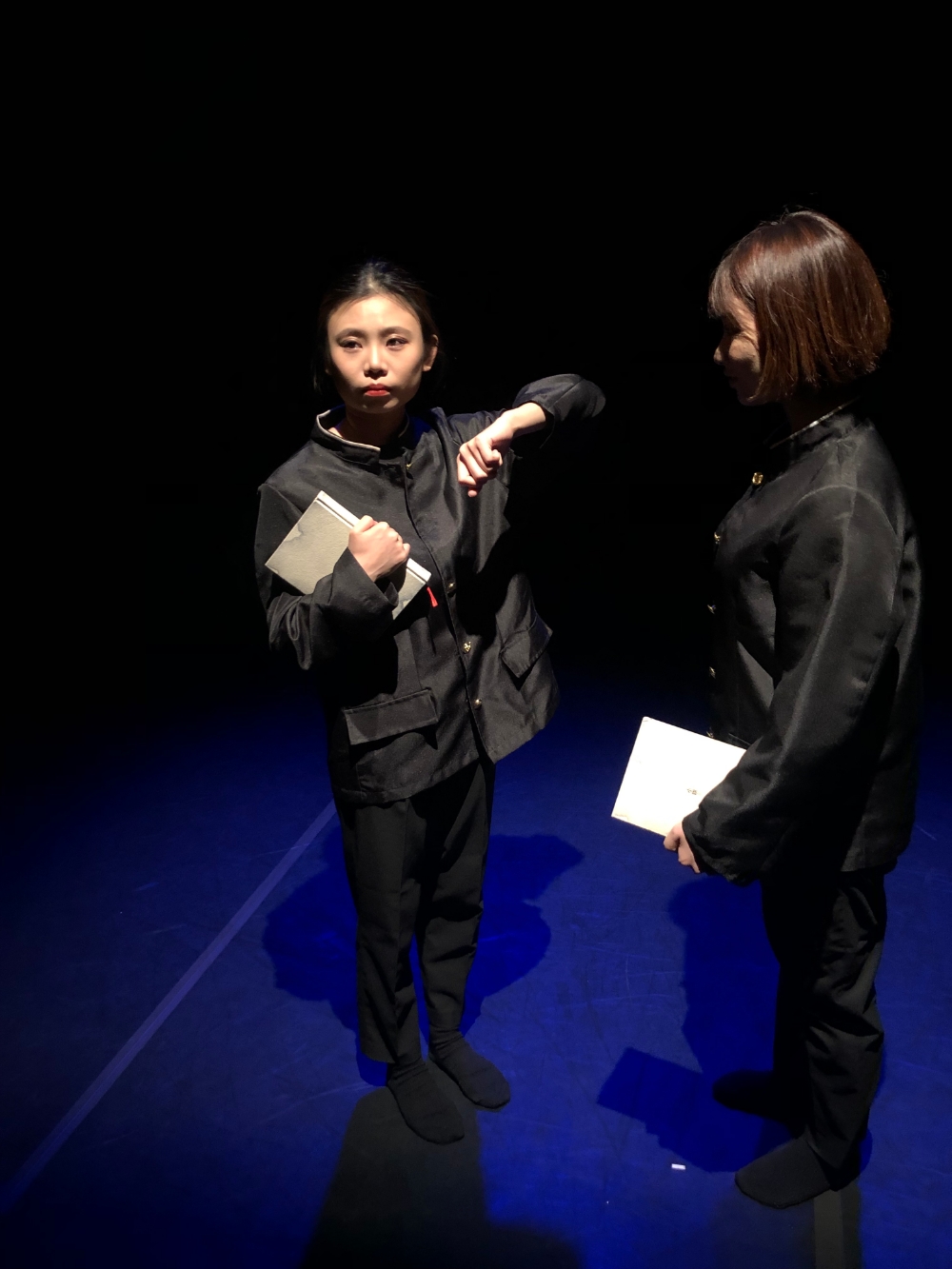

이미지 확대보기지난 3월 1일(금)과 2일(토) 오후 6시 한국문화예술위원회・밀물무용예술진흥원 후원, JCDance(대표 신종철) 주최로 개포동 M극장에서 공연된 <경성1932>는 톰 슐만의 '죽은 시인의 사회'를 신종철・안수민 각색으로 일제강점기 시대로 환치하여 연극・무용・음악을 아우르는 피지컬 드라마이다. 독창적・실험적 창작활동을 해온 신종철은 카르페 디엠(Carpe Diem)을 외치며 시대적 교육현실에서 열린 교육을 실천하고자 하는 교사와 그 가르침을 존중하는 학생들의 이야기를 통해 교사의 참교육 의지와 교육이념의 중요성을 부각시킨다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기1900년 한성중학교로 출발, 1911년 경성고등보통학교로 개명하고 난 뒤 명문이 된 새 학기 개강식. 이 학교 출신 최원종 선생(조원종)은 영문학 교사로 부임한다. 첫 시간부터 최원종 선생은 ‘카르페 디엠’을 외치며 파격적 수업방식으로 학생들에게 신선한 충격을 준다. “오, 나의 선장님!”하며 영이는 최원종 선생을 선장님이라고 부르며 따르게 되고, ‘죽은 시인의 사회’라는 모임에 관한 이야기를 듣게 된다. 김 영(최재현)과 친구들은 엄격한 교칙을 어기고 문학동아리를 만들고 활동하면서 최 선생을 통해 참된 인생의 의미를 조금씩 깨닫게 된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기원작의 분위기를 최대한 유지하면서 일제강점기 시대로 옮겨 온 각색은 한국적인 정서를 담는다. 원작에서는 키팅 선생의 관점에서 학생들을 바라 본 모습이 상세하게 표현되었다. JCDance의 <경성 1932>는 학생의 관점에서 최 선생의 영향을 받으면서 심리적 변화, 의지, 행동의 변화로 이어지는 학생들의 모습을 더욱 섬세하게 표현한다. 작품은 ‘나’라는 주체를 통하여 나답게 사는 것이 무엇인지를 이야기하고 표현한다.

<경성 1932>는 각색 스토리를 바탕으로 관객이 극에 좀 더 몰입할 수 있도록 상황, 분위기, 인간 심리를 음악과 함께 무용으로 표현된다. 잘 알려진 영화와 소설과 달리 ‘카르페 디엠’을 외치고 학생들에게 새로운 교육방식을 가르치는 최원종 선생의 모습보다 학생들이 이러한 교육과 최 선생의 영향을 받으면서 서서히 바뀌는 심리 변화, 의지와 행동의 변화로 이어지는 학생들의 모습들이 더욱 섬세하게 무대에 표현된다.

누구나 ‘해야 하는 일’과 ‘하고 싶은 일’ 사이의 어딘 쯤 인가 목적지 없이 방황하는 현대인들은 누구나 마음속에 열정을 쏟아 부어도 아깝지 않은 꿈이 있다. 현실세계에는 결코 만만치 않은 장애물들이 산재해 있고, 그 꿈을 잠시 덮어두게 만들 수도 있다. 시간이 지날수록 마음 한편에 존재했던 꿈들이 점차 흐릿해지고 초심을 잃기 쉽다. 보통사람들은 삶이란 원래 그런 것이려니 하고 스스로를 위로하며 살아가는 풍경에 익숙해져있다.

한

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

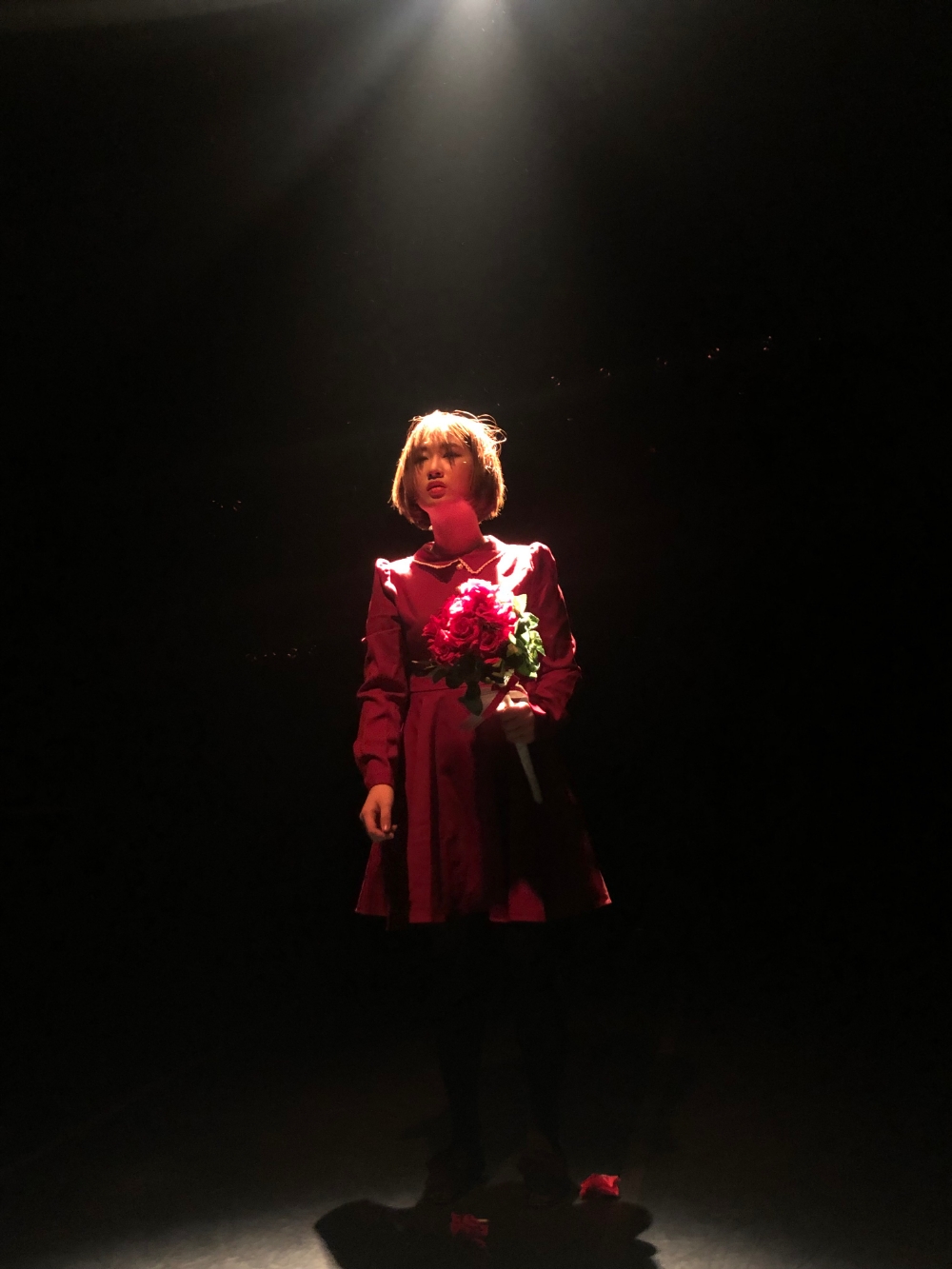

이미지 확대보기번뿐인 인생이기에 걱정보다는 지금 현재를 즐기라는 암시는 근심으로 채우기에는 인생은 너무 짧으며 행복하기에도 벅찬 시간들이기 때문이다. 인생살이에는 많은 도덕적・사회적 책임이 따른다. 최 선생은 내 인생의 시작도 끝도 ‘나’라는 점을 강조한다. 이 작품은 교육의 주체 중 하나인 부모에 대한 비판 또한 담고 있다. 김 영의 죽음과 그 주변 환경이 사실 모두 부모의 비뚤어진 욕망과 교육관에서 비롯되었다.

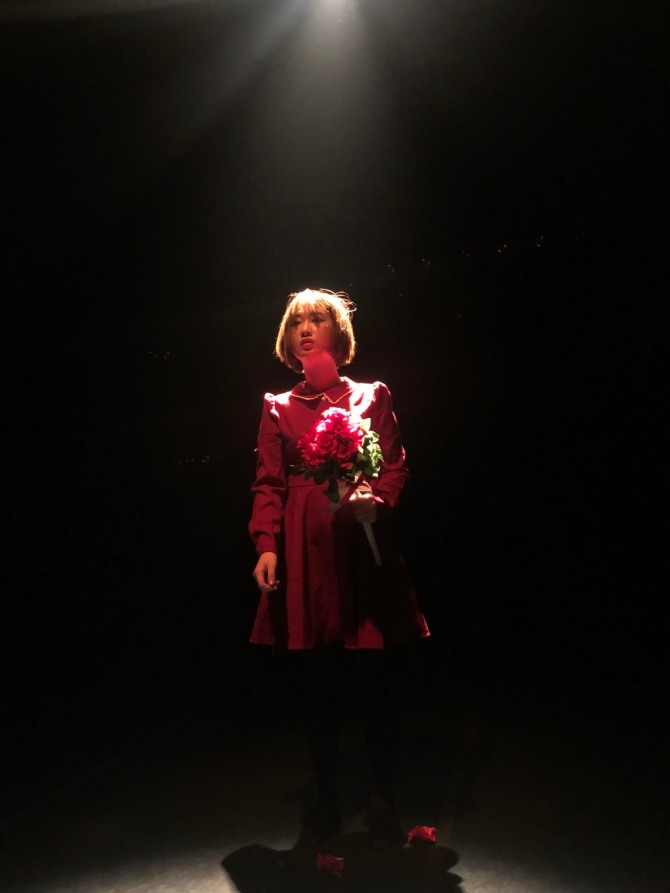

소품과 의상의 색상은 무채색이 기본이다. 검정색 교복은 일제강점기 학생들의 암울한 교육 현실, 회색은 최 선생의 캐주얼 정장으로 보통사람들, 양복 안에 와이셔츠는 하늘색으로 맑은 이미지 , 아버지의 겉옷은 회색 몸 안의 검정색으로 자신이 갖지 못한 욕망을 딸의 교육으로 보상받고자 하는 삐뚤어진 부모를 각각 상징한다. 붉은 꽃과 의상, 쓰레기통은 관습을 버리고 나답게 살고자하는 색상의 의미이다.

신종철은 뮤지컬 <베토벤 심포니>(2017) 연출을 시작으로 2018년 <NO.9>(2018), <경성 1932>에 이르기 까지 극을 바탕으로 미니멀한 움직임과 배우의 신체를 이용한 움직임으로써 인간심리를 표현하는 실험해오고 있다. 1999년 전문무용수와 배우들을 주축으로 결성된 JCDance를 이끌면서 현 사회속의 끝없는 왜곡, 진실, 부조리를 몸 언어로 표현해내며 ‘인간의 본질적 가치 되찾기’와 ‘한국 공연예술의 발전’을 도모하고 있다.

피지컬 드라마는 언어극의 한계를 극복해낸다. 한 단계 높은 예술적 표현을 위해 무언극이나 무용극적 요소를 결합한 융・복합 극이다. 실험적 창작활동과 경험을 바탕으로 관객들에게 보다 친근한 방식으로 공연예술의 즐거움을 경험하도록 하며, 소통으로 준비된 자만이 기회를 얻는다는 철학을 신봉한다. 신종철・배혜령 양 인의 예술가가 이 시대의 교욱 현실을 두고 고민한 <경성 1932>는 독특한 발상으로 의미 있는 극적 흥미를 보인 작품이었다.

▶ 출연 조원종, 신준철, 엄혜빈, 최재현, 권민주, 이채영, 심도희

장석용 글로벌이코노믹 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)

![[뉴욕증시] 혼조세 속 나스닥 지수만 상승](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025111506411400710c35228d2f5175193150103.jpg)