집단소송제도, 기업 금전적 손실 크게 줄 수 있어

국내 법제화 위해 입법 발의, 국회 문턱 넘기 어려워

“SK텔레콤 해외 사업한다면 집단소송 고려해야”

국내 법제화 위해 입법 발의, 국회 문턱 넘기 어려워

“SK텔레콤 해외 사업한다면 집단소송 고려해야”

이미지 확대보기

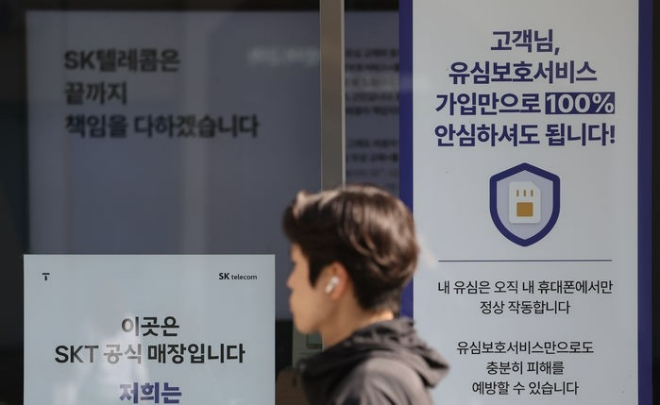

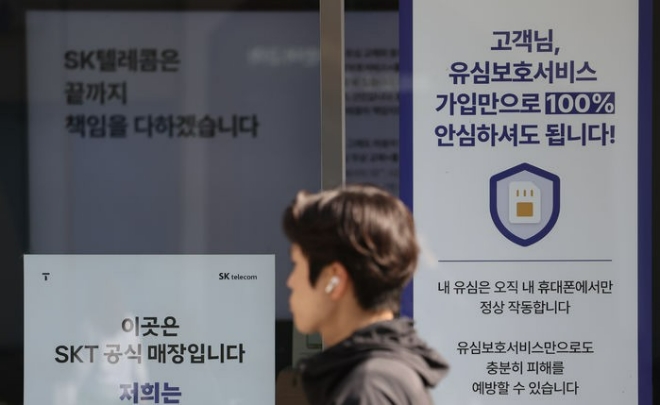

이미지 확대보기SK텔레콤은 지난 4월 해커에 의해 가입자 2300만명의 유심 정보가 유출되는 초미의 사태가 발생했었다. 일부 전문가들은 ‘포괄적집단소송제도’와 ‘징벌적손해배상제도’가 도입됐으면 예방할 수 있었을 것이라는 의견을 제기하고 있다. 기업이 이 두 제도를 염두에 두고 사업을 진행하는 것은 위법 행위를 하겠다는 뜻이라 현실적인 해결책이 아니란 주장도 만만치 않다. 기업 과실로 보안 이슈가 발생할 경우 기업이 이에 상응하는 막대한 금전적 손실이 발생한 사례가 있다면 예방할 수 있을 것이라는 의견도 전문가들 사이에서 나오고 있는 상황이다.

3일 법조계에 따르면 포괄적집단소송제도는 소수의 피해자가 기업을 상대로 소송을 제기해 승소할 경우 다른 피해자들에게도 그 판결의 영향을 미치는 경우를 말한다. 만일 일부 소비자가 SK텔레콤의 해킹에 따른 정보 유출 피해를 이유로 소송을 제기해 승소해 100만원의 배상 판결을 받았다. 이 같은 일이 발행하면 소송에 참여하지 않았더라도 다수의 피해자들도 100만원의 피해 보상금을 받을 수 있다. 기업 입장에서는 부담스러울 수밖에 없는 제도다.

징벌적손해배상제도는 기업의 행위가 악의적이고 고의적일 경우 실제 피해액보다 훨씬 더 많은 금액을 배상하게 하는 것이다. 징벌과 유사해 기업의 위법적 행위를 제한하는 것에 목적을 두고 있다. 역시 기업에게는 부담스러운 제도다.

이 법안들은 기업 활동을 저해한다는 이유로 국회 통과가 어려울 수 있다. 노란봉투법과 상법 개정안만 보더라도 발의 후 오랜 진통 끝에 지난달 통과된 것만 봐도 알 수 있다.

외국에서는 집단소송으로 기업이 막대한 손실을 본 사례가 많다. 대표적으로 페이스북 모기업 메타의 경우 지난 2022년 7억5000만달러(1조465억원)의 배상 판결을 받은 바 있다. 이는 지난 2016년 트럼프 대통령 대선 캠프에서 유권자 프로필을 구축하면서 8700만명의 미국 페이스북 사용자 개인 정보를 무단으로 유출했기 때문이다.

포괄적집단손해배상의 역기능도 만만치 않다. 소비자들이 집단소송을 제기해도 받을 수 있는 피해 보상액은 적다. 법적 공방으로 원래 요구한 금액보다 적어질 수 있어서다. 그러나 이를 소송 대리한 로펌은 한두 회사이기 때문에 수십억원의 수임료와 성공보수를 가져 가게 된다.

익명을 요구한 소비자 관련 단체 관계자는 “소비자 집단소송이라는 게 피해자들을 모으기도 쉽지 않고 재판도 오래 걸린다”라면서 “변호사들의 주머니만 채우는 꼴”이라고 비판했다.

김주호 참여연대 민생경제팀장은 “기업들이 집단소송을 생각하고 사업을 한다는 것은 위법 행위를 하겠다는 것”이라면서 “제도로 규제하는 게 아니라 보안 시스템을 확충해 경쟁력을 키워 나가야 한다”라고 말했다.

그는 이어 “SK텔레콤이 보완 시스템을 고도화하지 않고 해외 사업을 하다 해킹을 또 당하게 된다면 외국의 집단소송제도로 인해 막대한 손실을 볼 수 있다”라고 덧붙였다.

최정호 글로벌이코노믹 기자 junghochoi5591@g-enews.com