이미지 확대보기

이미지 확대보기글로벌 제조업체들이 지난 코로나 팬데믹 기간 불거진 공급망 위기에 대응하기 위해 재고를 축적한 것도 중국 경기 둔화의 영향을 가중하고 있다. 중국의 수요가 감소하면서 기업들은 재고 소진을 위해 고군분투하고 있다.

글로벌 제조업 이익 감소

글로벌 GDP의 약 16%를 차지하는 제조업은 고용 창출에도 중요한 역할을 한다.

2023년 GDP 가운데 제조업이 차지하는 비중은 국가별로 다르다. 미국의 경우 제조업이 GDP의 약 11%를 차지하고 있으며, 글로벌 GDP에 미치는 영향도 약 20%로 추정된다. 유럽제조업은 역내 GDP의 약 18%를 차지하며, 글로벌 GDP에 미치는 영향은 약 30%로 추정된다. 중국은 제조업이 국내 GDP의 약 30%, 글로벌 GDP에 미치는 영향은 약 40%로 추정된다.

중국은 세계 최대의 제조업 국가이면서 주요 소비국이기도 하다. 글로벌 제조업 경기에 주는 영향은 약 10% 정도로, 중국 제조업 경기 부진은 전 세계 제조업은 물론 글로벌 GDP에도 막대한 영향을 준다.

닛케이 신문에 따르면 미국, 중국, 유럽, 일본 등 경제권의 주요 상장기업 약 1만 3000개의 7~9월 순이익은 약 1조 1000억 달러로 1년 전 같은 기간보다 약 3% 증가했지만, 제조업 이익은 약 9% 줄어들며 4분기 연속 감소세를 보였다. 이는 글로벌 금융 위기 이후 최저 수준이다.

제조업을 중심으로 16개 주력 업종 중 9개 업종의 이익이 감소했으며, 전체 매출에서 중국 비중이 30% 이상인 비중국 제조업체 약 240곳의 순이익은 약 30%나 감소했다.

가장 큰 타격을 입은 업종은 화학업계다. 이익이 43%나 줄면서 다우지수는 59% 하락했다. 미국 주요 화학 대기업인 듀폰도 주가가 13%나 하락했다. 자동차 부품, 가전제품, 기계 등 다른 제조업 분야도 마찬가지다.

실적 부진은 제조업의 중국 의존도가 얼마나 큰지를 여실히 보여준다. 매출의 10~30%를 중국에 의존하는 기업의 경우 평균 순이익은 1% 감소했지만, 10%를 넘지 않는 기업들은 오히려 순이익이 7%나 성장했다. 특히, 금융 부문은 이익이 23% 증가하며 호조를 보였다.

미국의 거대 기술 기업들의 실적도 크게 개선되었다. 애플과 마이크로소프트(MS) 등 주요 6개 기술 기업의 총 이익은 41%나 증가했다. 직원 감축 등 조치로 비용을 절감한 동시에 미국 경제 성장이 가속되면서 인터넷 광고가 회복됐기 때문이다.

도요타를 비롯한 자동차 업체들도 55%의 이익 증가율을 기록하며 선전했다.

재고 과잉

기업들의 재고 과잉도 문제다. 2023년 9월 말 기준 재고 규모는 코로나 이전인 2019년 12월보다 28% 늘어난 총 2조 1200억 달러에 달한다.

2023년 7~9월 사이 기업들이 재고를 소진하는 데 87.2일이 걸렸는데, 이는 코로나로 인해 매출이 급감한 2020년 4~6월을 제외하고 지난 10년 동안 가장 긴 기간이다.

특히, 산업용 장비와 같은 회전 시간이 긴 산업에서는 제고 소진 시간이 10년 만에 최고인 112일을 기록했다. 제어 장치와 같은 전자 장비는 140일을 기록했다.

이는 공급망 불안에 기업들이 재고를 평소 이상으로 확보했지만, 소비가 줄면서 생산 활동이 줄고, 재고도 해소되지 않은데 따른 것이다.

재고 과잉은 기업의 현금 흐름에 부정적인 영향을 준다. 재고가 쌓일수록 기업은 이를 처분하기 위해 추가로 비용을 지출해야 하는 이중고를 겪게 된다.

실제로 최근 기업들의 순이익은 코로나 이전 수준보다 증가했지만, 기업들이 재고 소진을 위해 더 많은 비용을 지출하면서 영업 현금흐름은 상대적으로 증가 폭이 둔화된 상태다.

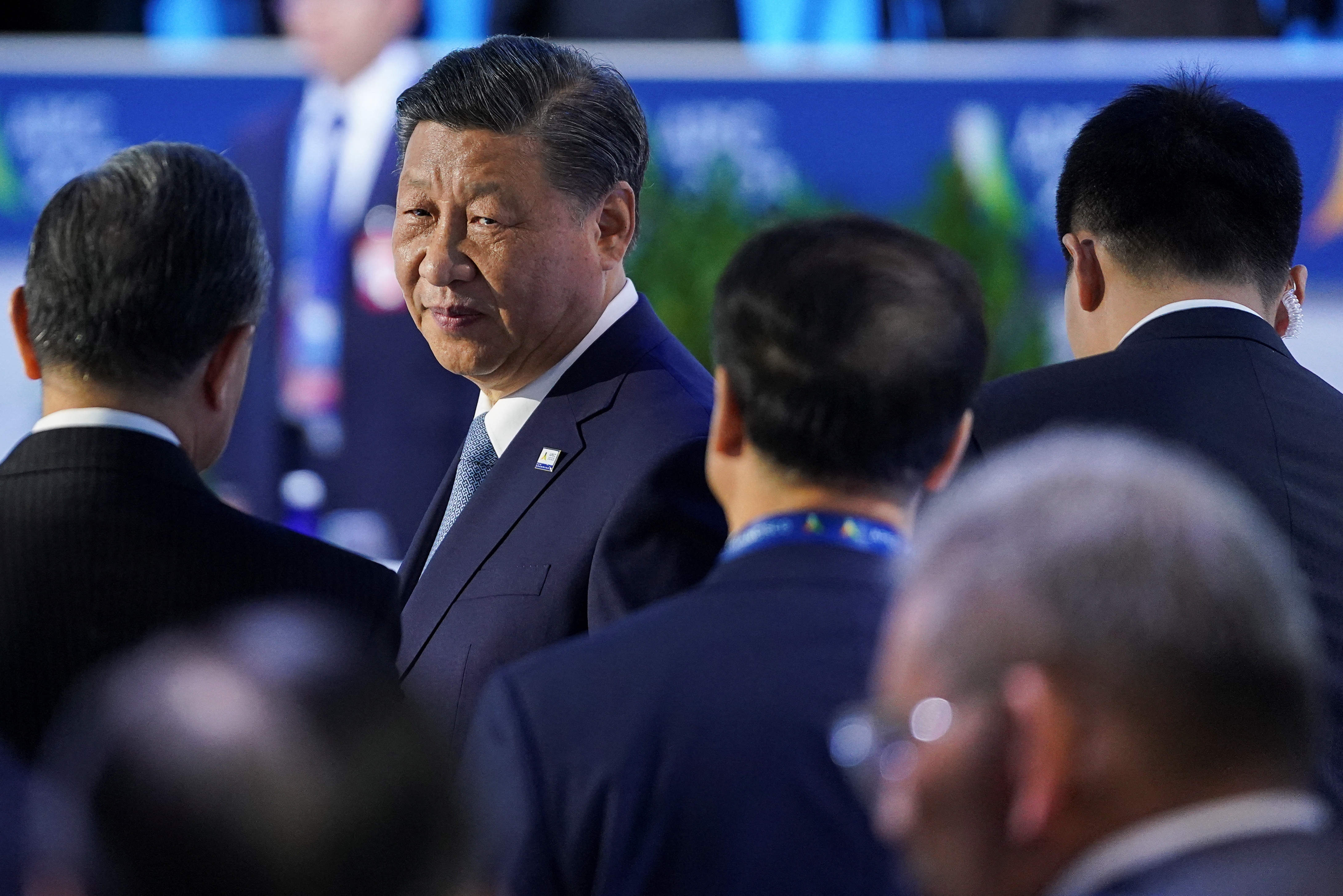

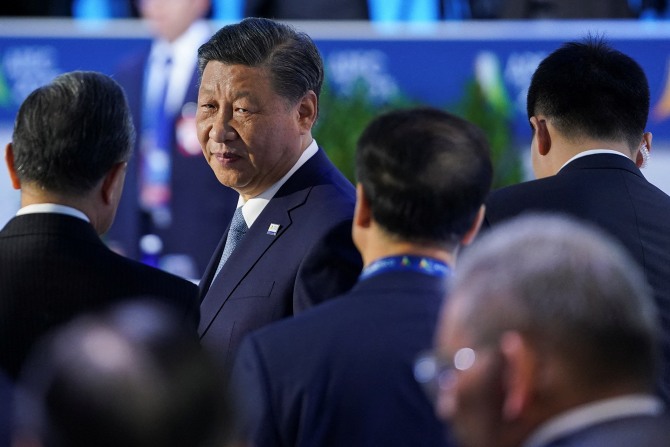

중국 경기 부양 조치 효과 불확실

중국 정부도 인프라 투자를 늘리고, 부동산 시장 활성화 정책을 내놓는 등 자국의 경기 부양을 위해 다양한 정책을 시행하고 있지만, 그 효과는 아직 불확실하다. 해당 정책들이 실질적으로 효과를 발휘하기까지 시간이 걸릴 전망이기 때문이다.

닛케이는 10~12월 글로벌 제조업 이익이 경기 회복 조짐으로 7% 증가할 전망이지만, 여전히 코로나 이전 수준을 밑돌고 있다고 지적했다.

결과적으로 중국의 경기 부양 조치의 성과와 공급망 차질 해소 등의 결과에 따라 글로벌 제조업의 미래가 결정될 것이라고 덧붙였다.

한편, 글로벌 제조기업들은 중국에 대한 의존도를 점진적으로 낮추고 있는 중이다. 거대한 중국 시장을 포기하기가 쉽지 않지만, 너무 과도하게 의존하는 것도 득보다 실이 더 클 수 있다는 사실을 체감하면서 '탈 중국' 전략을 구사하기 시작했다.

특히 중국의 경기회복이 지연될 경우, 글로벌 제조업 경기는 신규 시장 개척의 진행 정도와 그 규모에 따라 회복이 더욱 늦어질 수 있다.

이는 제조업 비중이 적지 않은 한국의 경제에도 큰 영향을 줄 수 있는 만큼 세심한 관찰과 대책이 필요하다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com