맥길대·KAIST·SLAC 공동연구팀, 분쇄 없는 대량 생산 성공…100회 충방전 뒤 85% 용량 유지, 저비용·고성능 이중 혁신

이미지 확대보기

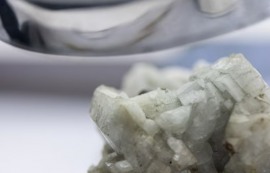

이미지 확대보기최근 캐나다 맥길대학교와 한국과학기술원(KAIST), 미국 SLAC 국립가속기연구소 공동 연구팀은 기존 배터리 가격을 잡아먹던 니켈과 코발트 대신, ‘무질서한 암염(Disordered Rock Salt·DRX)’ 구조 양극재를 단 한번도 분쇄하지 않고도 200나노미터 미만의 균일한 미세입자로 대량 합성하는 데 성공했다고 밝혔다. 이 성과는 지난 2일(현지시각) 테크널리지 보도를 통해 공개되었으며, 국제 저널 ‘네이처 커뮤니케이션즈’에 실렸다.

그동안 DRX 양극재는 입자 크기와 품질을 고르게 하는 일이 어려워 생산 과정에서 꼭 분쇄나 후처리 작업이 필요했다. 연구팀은 2단계 용융염 공정을 적용해 입자가 처음 생성되는 시점을 촉진하고 입자가 커지는 것을 막는 방법을 썼다. 그 덕분에 200나노미터 미만 크기로 단결정성이 높은 균일한 입자를 분쇄 없이 바로 만들 수 있었다. 맥길대 광업재료공학과 이진혁 조교수는 “이번 방법은 일관된 품질의 DRX 양극재를 대량 생산하는 첫 사례로, 전기차와 재생에너지 저장용 배터리 시장에 도입할 수 있는 기초를 마련했다”고 말했다.

연구진이 이 DRX 입자를 넣어 만든 리튬이온 배터리 셀을 시험한 결과, 100번 충방전하고도 초기 용량의 85%를 유지했다. 이는 기존 DRX 양극재의 두 배 이상 성능을 보여준 것이다. DRX 소재는 니켈과 코발트를 줄이거나 없앨 수 있어 배터리 생산비용 절감과 원자재 공급 위험을 줄이는 데 유리하다.

맥길대 박사과정 연구원 호다 아흐메드는 “이번 합성법은 DRX 기반 리튬이온 배터리 개발에 큰 진전을 보이고 있으며, 산업 현장에서 널리 쓸 수 있을 것”이라고 말했다. 이번 연구는 원가와 안정성 문제로 활용이 제한되었던 DRX 양극재를 대량으로 생산하고 현장에 적용할 기술을 확보한 중요한 성과로 평가받는다.

한편, 니켈과 코발트는 가격이 높고 공급도 안정적이지 못해 전기차 배터리 재료로 쓸 때 위험 요소로 지적돼 왔다. 이에 따라 이들 금속을 대체할 수 있는 새로운 재료 개발이 세계적으로 활발해지고 있다. 이번 연구는 비용 경쟁력을 갖추면서도 충·방전 효율과 수명을 유지하는 양극재 기술을 시제품 수준을 넘어 산업 현장으로 확대할 기술 수준으로 끌어올린 중요한 진전으로 주목받는다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com