세계 칩 시장 75% 차지한 대만·중국 벽…신흥 3국 ‘자립형 공급망’ 구축 총력전

‘레거시 칩’(성숙공정 반도체) 집중 육성…현장 인재·연구개발 역량이 승부처

‘레거시 칩’(성숙공정 반도체) 집중 육성…현장 인재·연구개발 역량이 승부처

이미지 확대보기

이미지 확대보기최근 레스트 오브 월드에 따르면, 이들 국가는 값비싼 칩 수입을 줄이고 반도체 공급망으로부터 종속되는 상황을 어느 정도 극복하고 전자·자동차 등 자국 제조업 경쟁력을 높이기 위해 반도체 산업의 토대를 갖추려 하고 있다.

◇ 멕시코, 연 240억 달러 칩 수입 줄이기 나서…전문 인력 부족이 발목

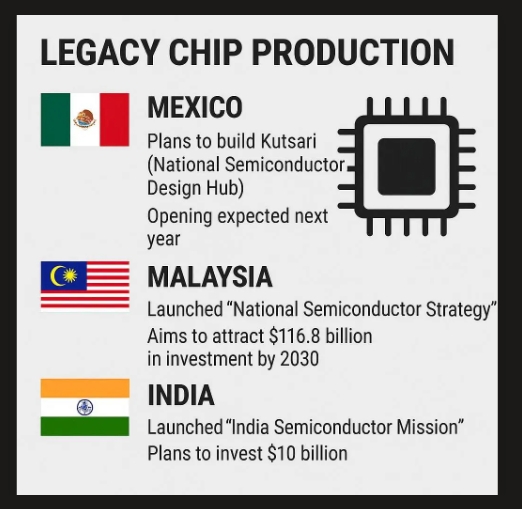

멕시코 정부는 지난 2월 클라우디아 세인바움 대통령이 수도 멕시코시티에서 ‘쿠차리 센터’ (Kutsari, National Semiconductor Design Hub) 건립 계획을 알렸다. 이 센터는 멕시코 반도체 산업의 핵심 기지로 내년에 문을 열 예정이다. 대통령은 당시 “국가적으로 매우 중요한 사업”이라 말했다. 쿠차리 센터는 멕시코 현지에서 반도체 설계 인재를 키우고, 장차 생산까지 직접 맡기 위한 출발점이다.

멕시코 국립공과대학의 호세 자우레기 교수는 “멕시코 엔지니어가 반도체 설계를 배워도 기술 영어에 서툰 경우가 많고, 매년 주요 설계 졸업자는 다섯 명에 불과하다”고 했다. 멕시코는 앞으로 100명쯤의 숙련된 디자이너를 더 육성해야 한다는 지적이 현직자 사이에서 꾸준히 나오고 있다.

◇ 말레이시아, 1168억 달러 투자 유치…ARM 설계 자산으로 1만 명 인재 키워

말레이시아 정부는 지난해 ‘국가 반도체 전략’을 내놓고 2030년까지 1168억 달러(약 162조 원) 투자 유치를 목표로 하고 있다. 현재 말레이시아는 인텔, 인피니언, 텍사스인스트루먼트 등 세계 유명 반도체 기업의 조립·테스트 거점이 집중된 나라다.

말레이시아반도체산업협회(MSIA)의 앤드루 찬 전무는 “말레이시아는 미국과 중국 어디와도 소통이 가능해 반도체 산업의 지리적 이점이 뚜렷하다”고 말했다. 정부는 지난해 ARM(영국)과 2억 5000만 달러(약 3700억 원) 규모 협약을 맺고 현지 칩 기업 10곳과 연 매출 20억 달러(약 2조 7000억원) 달성을 내걸었다. 또 1만 명 엔지니어 양성에 2억 8000만 달러(약 3800억 원)를 들이기로 했다.

◇ 인도, 100억 달러 정책 지원에도 성공 아직…타타·파워칩 연합만 눈에 띄어

인도 정부는 2021년 ‘인도 반도체 미션’을 발표하면서 100억 달러(약 13조 8000억 원)를 투자해 자체 칩 생산 체계를 갖추겠다고 했다. 인도는 전에도 비슷한 시도를 했지만 크게 실효를 거두지 못했다. 이번에는 타타, 마이크론, 대만 파워칩 같은 세계적 기업과 손잡고 연구·개발, 인력 양성에도 무게를 뒀다.

지난해에는 아다니그룹이 이스라엘 타워세미컨덕터와 100억 달러 규모 칩 공장 추진을 논의했으나 사업성이 낮다고 보고 철회했다. 현지 소프트웨어 기업 조호(ZOHO)도 7억 달러(약 9700억 원) 반도체 투자 계획을 접었다. 지금 남아있는 주요 대형 사업은 타타와 대만 파워칩이 추진하는 110억 달러(약 15조 원)짜리 팹 한 곳이다. 인도공과대(Delhi) 이리 이케다 교수는 “이번엔 정책 기반, 세계 기업의 참여가 이전과 다르다”고 설명했다.

문제는 인력이다. 미국 반도체 컨설팅업체 팹 이코노믹스의 다니쉬 파루키 대표는 “현지 생산·포장 엔지니어를 구하는 게 매우 어렵다는 점이 인도 업체의 성장 속도를 더디게 한다”고 말했다.

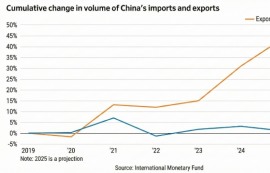

이처럼 멕시코, 말레이시아, 인도는 적극적으로 투자와 정책을 펴고 있지만, 인력난과 시설 부족을 동시에 겪고 있다. 레스트 오브 월드 보도에 따르면 전 세계 반도체 생산의 75%는 대만과 중국이, 미국은 12%를 차지한다. 새로운 반도체 중심지가 되려면 단순한 정부 예산이나 계획만이 아니라, 충분한 인재와 투자, 기술생태계가 모두 따라야 한다는 평가다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[실리콘 디코드] 美 정보수장 "中 BGI, 화웨이보다 위험…인류 D...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025120708103801940fbbec65dfb121131206187.jpg)