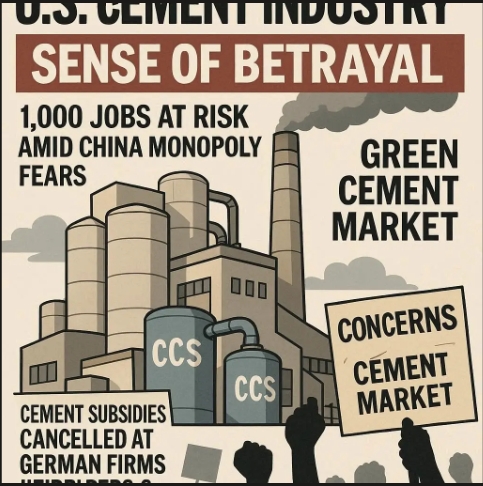

中 기술독점 우려 속 공화당 지역 1000개 일자리도 위험…"녹색 시멘트 시장 포기하나?"

이미지 확대보기

이미지 확대보기워싱턴포스트가 지난 2일(현지시각) 보도한 내용에 따르면, 에너지부가 지난 5월 독일계 시멘트업체 하이델베르크(Heidelberg)와 내셔널시멘트(National Cement)에 약정했던 총 10억 달러(약 1조3900억 원) 지원금을 전격 취소했다고 밝혔다.

◇ 공화당 텃밭서도 "등에 칼 맞은 기분"

인디애나주 미첼에 있는 하이델베르크 공장은 세계 시멘트 업계의 모델이 될 예정이었다. 이 사업은 해마다 200만t의 이산화탄소를 포집해 지하에 저장하는 기술을 실증하는 것이 목표였다. 미첼시는 인구 4000명의 소도시로 공화당 지지 성향이 강한 지역이다.

돈 코델(Don Caudell) 미첼시장(공화당)은 "이 사업은 온 나라 시범사업이 될 예정이었다"며 "이미 많은 비용이 들어갔는데 모든 것이 중단된 상황이 실망스럽다"고 말했다. 이 사업 때문에 1000개 임시 건설 일자리와 36개 정규직이 생길 예정이었으나 모두 위험에 처했다.

에너지부는 취소 이유로 "탄소포집과 시멘트 탈탄소 기술이 에너지부와 행정부 목표나 우선순위에 맞지 않는다"고 설명했다. 크리스 라이트(Chris Wright) 에너지장관은 지구온난화 문제를 과장된 것으로 규정한 바 있다.

◇ 연 20조원 시장서 중국에 기술 주도권 넘겨줄 판

전 세계 탄소포집 시장은 폭발적으로 성장하고 있다. 시장조사기관 포춘비즈니스인사이트에 따르면, 세계 CCS 시장 규모는 2024년 35억4000만 달러(약 4조9200억 원)에서 2032년 145억1000만 달러(약 20조1800억 원)로 해마다 평균 19.29% 성장할 것으로 전망된다.

시멘트 산업은 전 세계 탄소배출량의 7~8%를 차지하는 대표적 탄소집약 산업이다. AP통신에 따르면 지난해 시멘트 생산 때문에 나온 이산화탄소 배출량은 26억t으로, 2001년 11억t보다 20년 새 3배 늘었다.

버지니아대학교 엔지니어링과 안드레스 클라렌스(Andres Clarens) 교수는 "우리는 중국과 양자 경쟁을 벌이고 있다"며 "중국이 미래 기초소재용 제품을 개발하는 속도는 놀라울 정도"라고 지적했다. 그는 "탄소포집 자금 지원 중단은 기본적으로 중국에게 '이 시장을 가져가라'고 말하는 것"이라고 우려를 표했다.

◇ 업계, 미국 시멘트 수입 의존도 줄일 기회 놓쳐

내셔널시멘트도 캘리포니아주 컨카운티 공장에서 추진하던 5억 달러 규모 친환경 시멘트 사업 지원금이 취소됐다. 이 회사는 석회석 대신 점토를 활용해 온실가스 배출량을 40% 줄이는 기술을 개발 중이었다.

존 디어링(Jon Dearing) 내셔널시멘트 부사장은 "모든 시멘트 공장이 우리 수준의 클링커 대체를 실시하면 수입 시멘트 의존을 끝낼 수 있다"고 말했다. 현재 미국은 시멘트 구매량의 20%를 수입에 의존하고 있다.

하이델베르크 사업의 경우 공장이 탄소 저장에 알맞은 땅에 있어 포집한 탄소를 바로 지하에 저장할 수 있어 파이프라인 건설비용이 들지 않는 장점이 있었다. 데이비드 퍼킨스(David Perkins) 하이델베르크 북미 부사장은 "그들이 사업에 대해 깊이 이해하지 못한 것 같다"고 말했다.

◇ 빅테크도 주목하는 녹색 시멘트…수요는 급증세

전 세계적으로 저탄소 시멘트 수요가 급증하고 있다. 미국시멘트협회 숀 오닐(Sean O'Neill) 부회장에 따르면, 저탄소 시멘트는 2020년 전체 판매량의 2%에 불과했지만, 현재 미국 시멘트 구매량의 3분의 2를 차지한다.

아마존, 구글, 메타, 마이크로소프트 등 대형 기술기업들은 데이터센터 건설을 위해 수십만t의 콘크리트를 쏟아부으면서도 자사 탄소배출 목표를 이루기 위해 친환경 시멘트 확보에 나서고 있다.

각국 정부도 저탄소 시멘트 구매를 의무화하는 국제협약을 맺고 있으며, 미국 내 주정부들도 교통부 등 대규모 콘크리트 소비기관에 저탄소 제품 구매를 지시하고 있다.

더그 던컨(Doug Duncan) 미첼 지역 철강노조 위원장은 "사람들은 등에 칼을 맞은 기분"이라며 "이것은 이 공장과 시멘트 업계 장기적 미래에 대한 투자였다. 200만t의 탄소를 포집할 수 있었는데 이제 그 미래가 불확실해졌다"고 말했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] 빅테크株 급등에 3대 지수 반등](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026020706442902058c35228d2f5175193150103.jpg)