아폴로 시대 넘어 '달 영구기지' 시대 개막…2주간의 밤에도 꺼지지 않는 에너지원 확보

냉각·수송 기술 난제 산적…'우주 조약' 공백 속 신냉전 우려 고조

냉각·수송 기술 난제 산적…'우주 조약' 공백 속 신냉전 우려 고조

이미지 확대보기

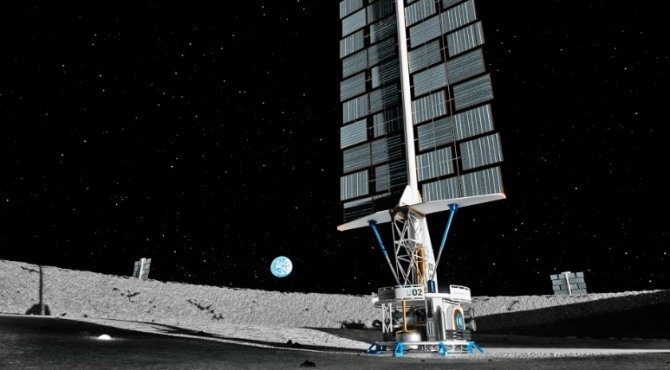

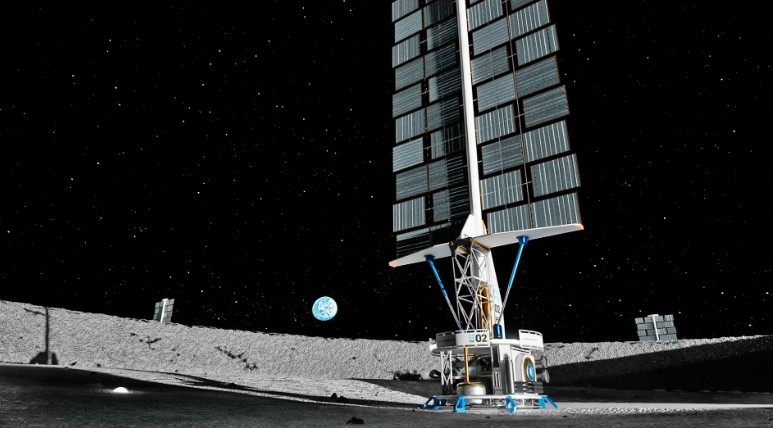

이미지 확대보기지난 8월 NASA 지도부의 직접 지시로 시작된 이 계획은, 반세기 전 아폴로 신화를 넘어 달에 영구적인 유인 거점을 세우려는 미국의 담대한 구상이다. 100킬로와트(kW)급 원자로를 통해 달의 긴 밤에도 끊이지 않는 에너지를 확보하고, 이를 기반으로 미래 우주 탐사와 자원 개발의 주도권을 잡겠다는 전략적 포석이 깔려 있다.

아폴로 넘어 영구 기지로…'달의 밤' 극복할 유일한 대안

아폴로 프로그램은 여섯 차례 우주비행사를 달에 착륙시켰지만, 일시 탐사에 그쳤다는 한계가 뚜렷했다. NASA가 원자력에 주목하는 이유는 바로 '지속성'에 있다. 태양광 발전은 약 354시간(지구일 기준 2주) 동안 이어지는 길고 혹독한 '달의 밤'에는 쓸 수 없다. 하지만 원자로는 밤낮없이 약 10년간 꾸준히 전력을 생산해 인류의 활동을 뒷받침한다.

안정적인 전력 공급은 달에서 연구, 자원 채굴, 관광 산업까지 새로운 과학·경제 활동의 문을 여는 열쇠다. 전 NASA 고위 기술 관리였던 바비아 랄은 "핵분열 에너지는 기존 임무를 더 잘 수행하는 차원의 문제가 아니다"라며 "정부와 민간 기업이 달에 영구 정착촌 건설을 시작할 수 있게 하는, 근본적으로 새로운 임무를 수행하는 기술"이라고 설명했다.

NASA의 핵분열 지상 전력 프로그램 책임자인 스티븐 시나코어 역시 "원자력은 달과 그 너머에서 미국의 지속적인 활동을 확립할 핵심 기술"이라며 "우리는 달과 화성에 가기를 원하며, 이것이 바로 그 가능성을 열어주는 기술"이라고 강조했다. 달을 화성 유인 탐사를 위한 전초기지로 삼으려는 NASA의 궁극 목표에서 원자로는 계획의 첫 단추인 셈이다.

미국의 이런 움직임은 중국과 러시아를 견제하려는 뜻이 짙다. 두 나라는 2030년대 중반까지 달에 공동으로 원자력을 배치하고, 이를 기반으로 중국의 달 남극 탐사 프로그램 '국제 달 연구 기지(ILRS)' 등을 세울 계획을 추진해왔다. 미국은 경쟁국이 달 기지를 통해 특정 지역을 '출입 금지 구역'으로 선포해 자국의 활동을 막고, 달을 군사 기지처럼 만들어 전략 우위를 차지할 수 있다는 우려를 하고 있다.

꿈의 기술, 현실의 장벽: 냉각부터 수송까지 난제 수두룩

원대한 비전에도 현실의 벽은 높다. 록히드마틴의 빌 프랫 우주 인프라 담당 이사는 "지상용 소형 원자로에 다리만 달아 달로 보내면 된다고 생각하는 건 큰 착각"이라고 잘라 말했다.

가장 큰 난제는 냉각이다. 지구 원자로는 강이나 바닷물로 노심을 식히고 대기로 열을 내보내지만, 물과 공기가 없는 달에서는 이 방식이 통하지 않는다. 대신 거대한 방열판을 펼쳐 우주 공간으로 열을 직접 버려야 하는데, 이는 원자로 시스템 전체의 무게와 부피를 크게 늘린다. 우주비행사와 달 환경을 보호할 무거운 방사선 차폐벽도 반드시 필요하다.

발사 과정의 안전 확보도 핵심 과제다. 나노 뉴클리어 에너지의 제임스 워커 최고경영자(CEO)는 "규제 당국은 로켓 폭발 때 핵연료가 얼마나 퍼지고, 이를 어떻게 수거할지에 대한 답을 원할 것"이라고 말했다. 이에 대해 X-에너지의 존 케네디 이사는 "달 원자로는 발사할 때 작동하지 않으며, 달에 착륙한 뒤에야 가동하도록 설계한다"고 설명했다. 사고 때 연료 확산을 막도록 특수 피복 처리한 우라늄 연료 펠릿(pebble fuel)을 써서 연료 파편을 단단히 보호하는 방안도 나왔다.

규제 없는 무대, 강대국들의 보이지 않는 전쟁

기술 난관 외에 법과 제도 공백도 문제다. 지구 원자로는 주변에 안전 구역을 두는 국제 규범이 있지만 달에는 없다. 바비아 랄은 "안전 구역을 0.5km로 해야 할지, 10km로 해야 할지 기준이 없다"며 "중국에게 우리 원자로 근처에 오지 말라고 강제할 방법이 있는가?"라고 되물었다.

1967년 맺은 '우주 조약'이 '어느 나라도 우주를 소유할 수 없다'는 큰 틀의 원칙을 제시하지만, 세부 규정은 사실상 없다. 2019년 트럼프 행정부가 우주 원자로 허가 절차 메모랜덤에 서명했지만, 아직 핵분열 원자로 발사를 허가한 사례는 없다. 기업 참여를 이끌어내려면 사고 때 배상 책임을 덜어주는 '프라이스-앤더슨법' 같은 법 장치가 우주 분야에도 필요하다는 목소리가 나온다.

이런 원자력 기술은 과거 우주 탐사선 보이저호 등에 썼던 소형 방사성동위원소 발전기(RTG)와는 차원이 다르다. 이번 100kW급 원자로는 RTG보다 100배 넘는 전력을 공급하며, NASA가 2018년 미 에너지부(DoE)와 함께 진행한 '킬로파워 프로젝트' 시연보다 훨씬 규모가 크다. 장기적으로는 달 기지 확장을 위해 메가와트(MW)급 대출력 원자로 개발까지 바라봐야 한다. 달 원자로 개발은 단순한 과학기술 계획을 넘어, 록히드마틴, X-에너지, 나노 뉴클리어 에너지 같은 민간 기업이 참여하는 새로운 우주 산업 생태계 구축과 맞물려 있다. 달의 주도권을 둘러싼 강대국들의 새로운 우주 경쟁 시대가 본격적으로 시작됐음을 알리는 신호탄이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[KRX 금현물] 3거래일 연속 상승...1.25% 상승한 1g 당 22만4000...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026012015042201745edf69f862c118235361.jpg)