좁은 실내 공간과 짧은 주행거리, 불편한 충전

줄어드는 지원과 높은 가격은 풀어야 할 과제

줄어드는 지원과 높은 가격은 풀어야 할 과제

이미지 확대보기

이미지 확대보기개발 중이라는 소문이 이미 업계에 널리 퍼졌다. 현대자동차는 “2023년경 캐스퍼의 전기차 모델 출시를 검토하고 있다”고 밝히기도 했다. 추측은 이제 거의 기정사실이 됐다. 언제 어떻게 나올지가 관건이다. 하지만 여전히 경형 전기차는 시기상조라는 의견도 있다.

시장에 포진한 경형 전기차를 생각한다면 우선 수입차 르노 조에를 예로 들 수 있다. 르노에서 내놓은 경차와 크기의 순수 전기차다. 이상적인 경형 전기차로 볼 수 있다.

크기는 기아 모닝과도 비슷하다. 조에는 유럽에서 꽤 인기가 있다. 유럽의 문화 혹은 도로 환경에 최적화된 차여서다. 2020년에는 한 해 유럽에서 가장 많이 팔린 전기차로, 지난해 10월에는 독일에서 신규 등록이 가장 많은 전기차로도 이름을 올린 바 있다.

경형 전기차 시장에 국산차 레이 EV가 나와 있었다. 일반인들에게는 선택지가 있었는지조차 알 수 없을 정도로 외면당했다. 당시 레이 EV는 16kWh 배터리에 완충 주행거리는 91km에 불과했다. 용량을 쉽게 비교해 보자면 현행 플러그인 하이브리드 차종에 탑재된 평균 배터리 크기와도 비슷한 수준이다.

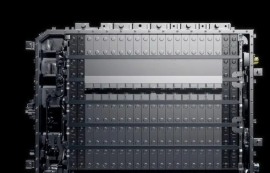

현대차는 다방면에 활용할 수 있는 E-GMP 플랫폼을 개발해 널리 활용하고 있다. 이론적으로는 이 플랫폼 위에 30kWh 정도의 배터리를 탑재해 캐스퍼와 레이에도 적용할 수 있다. 30kWh의 배터리가 탑재되면 소상공인들이 활용할 수 있는 넉넉한 도심 주행거리 200km를 훌쩍 넘을 수 있다는 계산이 나온다. 이미 차체가 높은 구조이니 바닥에 배터리를 깔아도 공간의 제약은 미약하다. 적재 공간은 그대로 살리는 대신 시트 포지션이 소폭 높아질 뿐이다.

다만, 한 가지 걸리는 것은 차량 가격이다. 전기차는 배터리 용량이 차량 가격을 결정짓는다고 해도 과언이 아니다. 레이 EV의 경우도 보조금 적용 이전 이미 내연기관 모델의 두 배 가격에 육박했다. 경제적으로 우수하며 우리 실생활에서 활용되는, 속된 말로 싼 맛에 타는 경차를 비싼 돈 주고 사려면 고객들은 아쉽게 눈길을 돌릴 수밖에 없다.

현실적으로는 전용 플랫폼 적용이 불가능에 가깝다. 만약 캐스퍼가 전기차로 나온다면 기존 플랫폼을 채택한다. 그러지 않는다면 개발 방향이 완전히 달라질 수 있다. 니로 전기차가 기존 플랫폼을 지속해서 쓰는 이유다. E-GMP는 처음부터 새로운 모델을 개발한다는 전제가 깔려 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기한편 일반 내연기관 경차보다 비싼 경형 전기차는 타면서 비용을 상쇄할 수 있다고 생각할 수 있지만 현재 시점에서는 올바른 생각이 아니다. 전기 충전 요금은 나날이 비싸지고 있고, 점차 줄어들고 있는 보조금 지원액도 걸림돌이 된다. 해마다 바뀌는 보조금 개정안은 주행거리, 배터리 효율성을 계산해 지원액을 책정한다. 경차 혜택까지 줘야 할 경형 전기차에는 불리한 계산법이다.

현재로서는 확실히 레이 EV보다는 MZ세대의 라이프스타일을 반영한다는 캐스퍼가 전기차로 나올 가능성이 크다. 유일하게 생각해볼 수 있는 건 문화적 접근법이다. 르노 조에와 마찬가지로 영업용이 아닌 일상생활에서 편리하게 탄다는 이미지를 강조하는 게 핵심이다. 유럽이나 일본처럼 경차가 멋과 실용성을 갖춰야 한다. 여기에는 그나마 반응이 좋은 깜찍한 디자인이 적잖이 이바지한다.

레이 EV도 다시 나올 가능성이 전혀 없는 것은 아니다. 경차에 대한 수요가 꾸준하고 배터리를 추가해 주행거리를 늘리면서도 공간을 충분히 확보할 수 있다면, 레이 EV는 여전히 열기가 식지 않는 캠핑 트렌드를 활용해 적잖은 수요를 이끌 수도 있다.

다만, 캐스퍼든 레이든 장점이 더 많은 내연기관 모델이 시장을 차지하고 있는 동안 전기차의 성공을 보장할 수 없다. 제조사 입장에서는 수요가 있어야 차를 만들기 때문이다. 지금 캐스퍼가 많이 팔려야 전기차 모델이 나올 가능성이 커진다는 뜻이다.

육동윤 글로벌이코노믹 기자 ydy332@g-enews.com