이미지 확대보기

이미지 확대보기외국계 금융사는 한국을 외면하고 있다. 국내에 진출한 외국계 금융사는 2017년 165개에서 2022년 167개로 정체다. 영국의 바클레이스, 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS) 등은 철수했다.

2020년 6월 국가안전법 시행과 엄격한 코로나19 대응으로 홍콩의 금융허브 위상이 약화됐을 때도 우리나라는 기회를 살리지 못했다. 홍콩을 이탈하는 수많은 글로벌 금융사와 금융인들은 싱가포르로 이동했지만 한국을 찾지는 않았다. 금융을 글로벌 수준으로 육성하려는 정부와 금융인이라면 가슴을 칠 대목이다.

홍콩은 뉴욕과 런던에 이은 3대 글로벌 금융허브였다. 중국이 1978년 개방경제를 추구하면서 홍콩 금융은 본격적인 중흥기를 맞았다. 서구 금융인들에게 홍콩은 중국에 투자하는 중요한 관문이 됐다. 서구 금융인들은 홍콩에서 아시아 금융인들과 네트워크를 형성하고 정보를 교환했다.

이에 비하면 한국의 금융허브 전략은 초라하다. 삼성과 같은 글로벌 대기업과 2차전지 등 수많은 제조업의 강국인 점에 비하면 더욱 그렇다. 우리나라는 세계적인 금융사를 아직 배출하지 못했다. 글로벌 주요 금융사들의 아시아 거점 역할도 하지 못하고 있다.

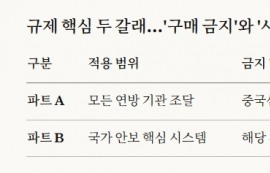

왜 한국의 금융은 글로벌에서 안 통할까. 이유는 다양하겠지만 우리 금융사의 국제경쟁력 부족, 언어, 규제 체계, 원화의 국제화 미흡, 경쟁 도시 대비 높은 세 부담, 경직된 노동 시장 등이 꼽힌다. 글로벌 금융인이 생활하기 편안한 환경과 자녀를 위한 수준 높은 교육시설, 질 좋은 의료서비스도 필요하다.

무엇보다 동북아 허브공항인 인천공항을 가진 우리나라가 세계 금융권과 활발한 교류를 할 기회를 스스로 막는 것도 문제다. 그동안 뉴욕·런던처럼 글로벌 금융허브는 주로 도시 기반으로 성장했다. 싱가포르는 도시국가다.

하지만 한국은 금융을 각 지역이 나눠 먹기 하고 있다. 200조원 이상 운용하는 KIC는 전주와 부산이 서로 끌어가려 하고 있다. 부산은 산업은행뿐 아니라 수출입은행을 유치하겠다는 계획이다. 대구도 중소기업이 많다는 이유로 IBK기업은행과 수출입은행을 끌어온다는 계획이다. 강원도는 한국은행 본점을 춘천시에 유치하려는 움직임을 보인다. 1000조원을 운용하는 국민연금은 이미 전주로 내려갔다.

임광복 글로벌이코노믹 기자 ac@g-enews.com