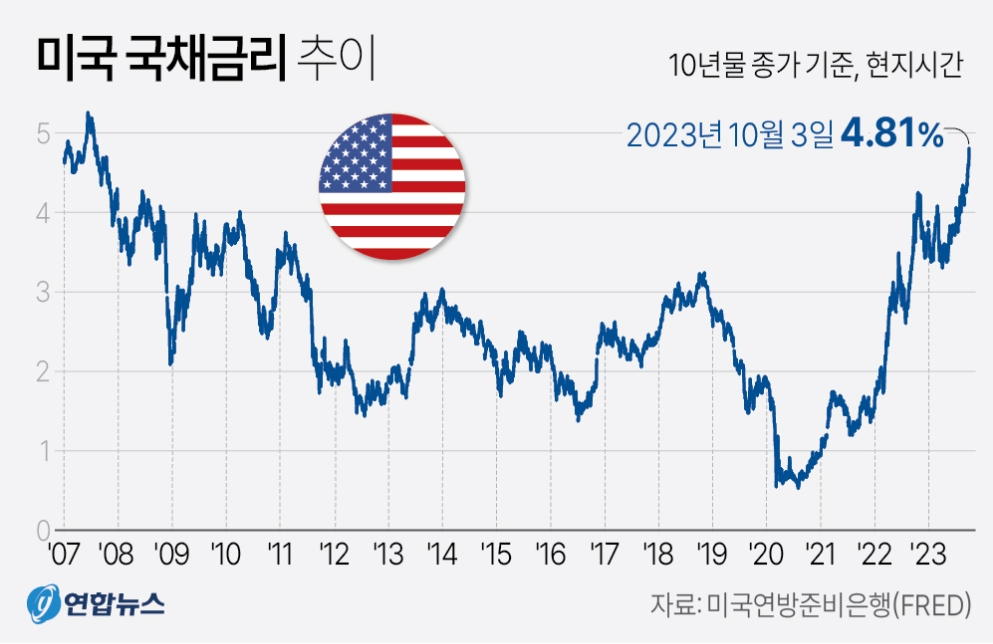

글로벌 시장 금리의 ‘벤치마커’ 역할을 하는 미 국채 금리의 상승은 확장적 재정정책의 결과다. 통화 긴축 못지않게 정부지출 증가가 시장 금리를 끌어올리고 있는 셈이다. 최근 1년간 미국 재정적자는 국내총생산(GDP)의 8% 수준이다. 코로나 팬데믹 직후나 글로벌 금융위기 당시에 버금가는 매우 높은 수준이다.

물론 미 국채는 무위험 자산으로 통한다. 미국 정부 신용에 기반해서 발행한다는 점에서 최상위 신용도를 자랑하기 때문이다. 하지만 예외도 있다. 글로벌 금융위기 직후 유럽에서 벌어진 유로채 위기는 바로 정부의 신용위기였다. 정부도 부도 위험이 존재한다. 따라서 정부 채권도 수요·공급 균형을 잃으면 리스크를 초래하기 마련이다.

특히 미 국채는 글로벌 채권시장을 상대로 발행한다. 한마디로 공급과잉을 피하기 힘든 구조다. 공급과잉으로 떨어진 국채 가격이 금리 상승으로 나타나는 것이다. 미 국채의 공급 확대는 미국 정부의 융자비용 통제능력 상실로도 이어질 수 있다. 미 채권도 부도날 수 있다는 이야기다. 실제로 미국 채권에 대한 리스크는 최근 증가세다. 미 연준이 금리를 내리기 직전까지 유동성 리스크는 계속될 수밖에 없다.