이미지 확대보기

이미지 확대보기농산물 납품단가를 지원하고 농축산물 할인행사 등에 지원한 액수다. 하지만 이번에는 채소 가격이 오르고 있다. 마치 두더지 잡기 게임을 보는 듯하다.

체감 생활물가까지 확대하면 외식·의류·공공요금·진료비 등 안 오른 게 없다고 느낄 정도다. 생활물가 지수를 봐도 지난해 7월 이후 전체 소비자 물가지수를 웃도는 추세다.

앞으로도 문제다. 우선 기대인플레이션율이 5개월 만에 상승세다.

정부가 예산을 투입하면 그게 다른 물가를 상승시키는 악순환 고리에 들어갈 수 있는 상황이다. 기대 인플레 심리를 낮추기 위한 물가 캠페인이라도 벌여야 할 판이다.

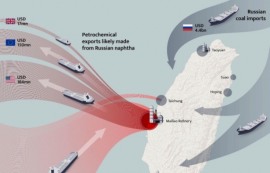

안정세를 보이는 국제 곡물 가격 등 글로벌 인플레이션 진정세와는 정반대 상황이다. 밀·대두·옥수수 등 주요 식량 가격은 우크라이나 전쟁 이전으로 돌아갔다.

국제 식량 가격 지표인 시카고 상품거래소의 밀 선물가격은 부셸당 5.2달러로 하락했다. 2020년 8월 이후 3년 반 만의 최저치다. 옥수수와 대두도 2020년 11월 이후 최저 수준이다. 2022년 상반기 고점과 비교하면 50% 정도 하락한 수치다.

원인은 미국·브라질 등의 곡물 생산이 풍작을 이룬데다 우크라이나산 곡물 수출도 정상화됐기 때문이다.

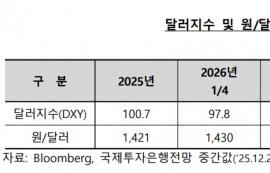

게다가 국제 유가도 다시 오르고 있다. 서부 텍사스산 원유 가격은 배럴당 83.71달러 수준으로 올해 들어서만 16%나 올랐다. 유가와 함께 환율도 물가를 자극하는 주범이다.

원·달러 환율은 1350원대 초반이다. 돈 풀기식 처방으로는 물가 오름세 심리를 억제하기 힘든 구조다.