[김경상의 한반도 삼한시대를 가다(333)]

이미지 확대보기

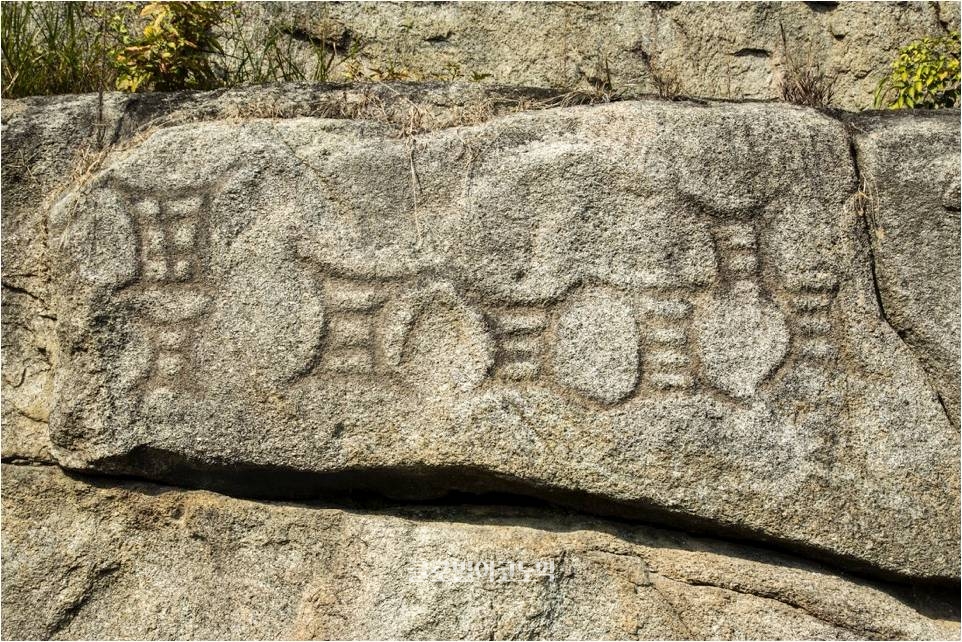

이미지 확대보기이곳은 현재 도로변이지만 도로가 들어서기 전에는 바위 바로 밑까지 물이 들어왔을 것으로 짐작된다.

암각화가 있는 암벽은 표면이 거친 화강암으로 아래 위 두층으로 나뉘어졌다.

아래층의 크기는 높이 201㎝ 너비 570㎝, 위층은 높이 181㎝ 너비 500㎝이다. 갈아파기와 쪼아파기가 혼용되었다.

안으로 가로줄을 두 개 그어 내부를 셋으로 나누었다. 도형의 바로 위쪽 중심부에 작은 원형 홈이 새겨져 있어 마치 사람이 두 팔과 다리를 활짝 벌리고 있는 것 같이 보인다. 이 작은 홈이 밑의 그림과 연결되는 것인지 아닌지는 확인하기 어렵다. 다른 패형 암각화와 비교할 때 이곳의 암각화가 가장 도식화된 것으로 보인다.

이런 문양이 특정 사물의 이미지를 상징적으로 묘사한 것임은 분명하다. 현재로는 청동의기, 방패형 동기, 샤먼의 무복이 이와 가장 유사하다고 보고 있다.

김경상 다큐멘터리 사진작가

![[특징주] 삼성전자, 4분기 깜짝 실적 발표...차익 매물에 주가는...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026010817161202382edf69f862c617739124.jpg)