이미지 확대보기

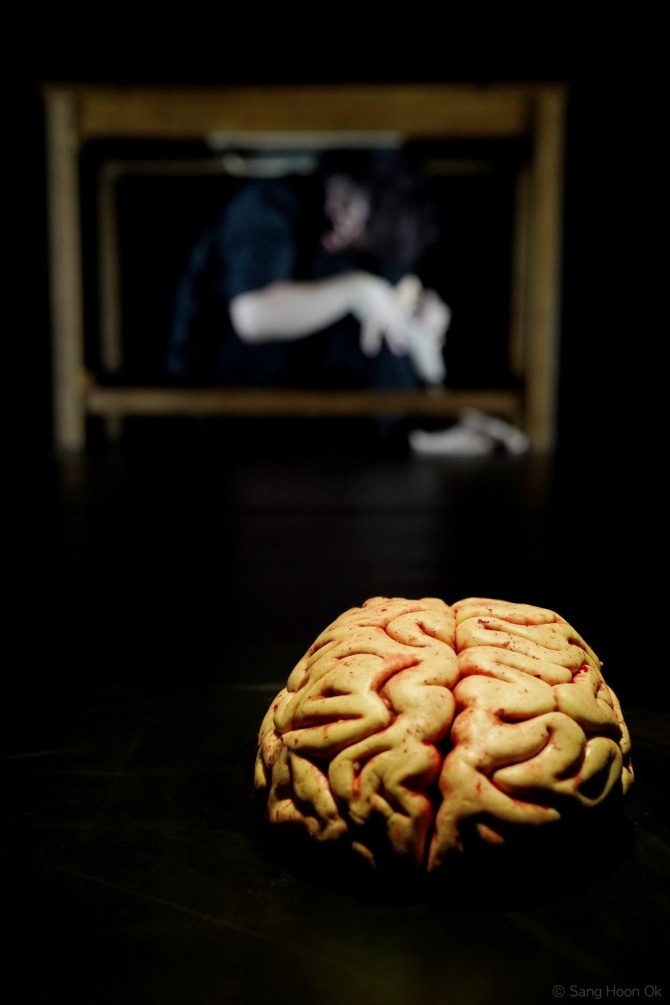

이미지 확대보기극적 요소들을 과감하게 수용한 김남진의 현대무용은 「잊혀져 가는 것들」(Things Becoming Forgotten)에서도 예외는 아니다. 2부로 짠 작품은 1부 ‘남자의 기억’, 2부 ‘여자의 기억’으로 구성되어 가난한 시절의 아버지와 치매 어머니에 대한 기억을 하나의 주제로 엮어 묘사한다. 세련된 공간에서도 김남진의 투박한 화법과 움직임은 여전히 빛으로 발화되고 있었다. 「잊혀져 가는 것들」은 평범한 인물(가족)의 일상에 대한 소중함을 도출시키는 작업이다. 인물에 이은 사물(4원소)의 소중함은 다음 공연에 다루어질 분위기이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기「잊혀져 가는 것들」은 움직임을 중심으로 이미지 내용 구축이 주를 이루지 않고, 내용이 이미지화 작업을 주도하며 지긋한 나이의 세대에게는 소통의 공감대를, 젊은 세대에게는 예술의 사회 참여라는 한 흐름을 경험하게 했다. 봉준호·임상수 같은 한 무리의 사회학도들이 영화로 현실 참여를 시도하듯 김남진은 대한민국 곳곳에서 도출되고 있는 사회문제들을 자신의 문제로 인식하고 꾸준히 담론을 제기해왔으며, 투쟁적 선동을 자제하고 오로지 내(內)에로만 무공(舞供)을 길러 작품의 심도화에 이바지하였다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기아들로서의 아버지에 대한 기억은 짜장면에서 시작된다. 짜장면은 특별한 날 집밥을 벗어난 고급스러운 외식이었다. 남자의 기억으로 그가 처음 마주한 짜장면은 100원이거나 150원의 정가를 지녔다. 가격보다 황홀했던 달콤하면서도 맛깔스러운 짜장면의 향은 살아남았다. 그 향은 짜장면을 같이 즐기시던 부모를 기억나게 한다. 어느 중국집, 흰머리가 수북한 채 구석에 홀로 짜장면과 마주 앉은 남자는 그때의 기억처럼 달콤하지 않은 짜장면 향내로 기억의 불씨를 살린다. 사라져가는 기억들 속의 사람들이 그리운 시절이다.

2부 ‘여자의 기억’은 ‘빠른 노인화’가 빚어내는 치매를 다룬다. 한 여인이 치매를 앓고 있는 그녀의 어머니를 바라본다. 아버지의 기억과 주제로 연관된다. ‘여자의 기억’은 ‘가족사진’, ’이름‘, ‘도장’, ’시장‘(市場)으로 구성되며, 연기자들은 네 핵심어를 탄탄하게 떠받히는 연기력을 보여준다. 모녀는 서로를 마주 보고, 서로의 삶을 들여다보며 잊혀간 작은 기억 속에 담긴 슬프고도 아름다운 우리들의 이야기를 들추어낸다. 김남진은 상황을 전개 시키다가 어처구니없을 때 희극 이론을 접목하는 진전의 모습을 보여 왔다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기‘도장’; 여기에 도장 찍으라고? 어제도 찍어 줬는데. 내 먹고 싶은 거 안 먹고, 입고 싶은 거 안 입고 키워 났더만 하나씩 둘씩 찾아와서 이거 가져가고 저거 가져가고 하더만 날 잡아 가둔 데가 이 아무도 없는 병원 방이가? 너희끼리 싸움하라고 내가 안 묵고 안 입고 돈 벌어 모았더나? 니 새끼는 니한테 안 그럴 거 같나? 내 죽거든 제사도 지내지 말고 울지도마라 에이~호로새끼들. ‘시장’; 그 시장 냄새가 안납니까? 잡채도 팔고, 국수도 삶고, 저기 모퉁이 돌면 떡장수 할매가 떡도 하나 주던 그 시장. 우리 아이는 참 예뻤어요. 엄마 앞에서 노래도 잘 불렀지요. 엄마 손잡고 시장가는 걸 제일 좋아했어요. 그런데 우리 아이가 어데 가뿐노.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기「잊혀져 가는 것들」의 ‘아버지에 대한 기억’과 ‘어머니에 대한 기억’을 완성하는 데에 커다란 역할을 한 작곡 및 연주: 최경철, 악사: 화니의 리듬상회, 작창: 드레소리를 빼놓을 수 없다. 다양한 상징과 핵심적 강조점을 두드러지게 완성한 움직임, 삶의 현장감이 살아있는 대사들, 작품에 집중한 밀도 있는 조명, 부모에 대한 일상의 소중함을 일깨운 메시지 등을 담은 내용은 감동을 주기에 충분했다. 작품은 스치고 부딪치면서 조형성이 강화되고 도시적 떼를 입어가고 있었다. 도시적 서민화 과정이다.

김남진은 대중적 주제성이 강한 가식을 배제한 한국적 몸짓의 작품으로 세계와 소통한다. 그는 현대무용의 사명을 현대 사회의 변혁에서 찾는다. 이번에는 ‘치매’와 연관 짓는다. 그의 투박함을 벗겨내면 김남진이 1995년 프랑스로 건너가 CIE Corinne lanselle, CIE Jacky Taffanel 등의 무용단에서 작업 후 한국인 최초로 프랑스 렌느 국립현대무용단(C.C.N.R.B, 1998~2002)에 입단하여 활동하다가 벨기에에 가서 한국인 최초로 Les ballets C de la B 무용단/Sidi Larbi Cherkaoui(2002~2007)에서 활동한 사실에 접하게 된다.

그의 대표작은 Story of B (2006), The Wall(2006), 햄릿(2007), 어쨌든 나는 가야한다(2007), Brother(2008), Bird(2008), 기다리는 사람들(2009), 미친 백조의 호수(2009), Bird II(2010), 두통(2010), Passivity(2010), 미친 백조의 호수 II(2010), 기다리는 사람들 II(2011), 똥개(2011), 두통 II(2013), 바늘(2014), 봄의 제전(2014), 연극 혜경궁 홍씨(2014, 국립극단), EYE(2014), 문제적 인간 연산(국립극단, 2015), 씻김(2016), 무게(2016), LINE(2021), 마른오구 (2021), 굿_사도 (2022) 외 다수에 이른다.

김남진은 늘 분주한 일상 가운데서 보통 사람들의 삶을 관조해 왔다. 그곳에서 포착한 움직임은 김남진의 춤 철학을 쌓아 올리는 자양분이 되었다. 늘 살아있는 그의 춤은 비닐하우스 안 같은 춤의 조형성과는 다른 차원의 활어와 같은 매력을 준다. 김남진의 춤은 늘 발전의 징조를 보이는데, 독창적이고, 구수하고, 시골스러운듯하면서도 세련된 구성의 작품이다. 특히 도입부, 2부의 시작, 결론부는 상징과 기교 면에서 상상력을 극대화한 장면이었다. 김남진은 이번 작품에서도 창작 의욕을 불러일으키는 힘의 작가임을 증명하였다.

글 장석용(무용평론가, 한국예술평론가협의회 회장)/사진·영상 옥상훈

![[뉴욕증시] 이번주 엔비디아 실적 발표 촉각](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026022109323203649be84d87674118221120199.jpg)