2024년 265억 달러 사상 최대

다국적 기업들, 자금 조달 비용 절감과 미중 갈등 대비해 중국 채권시장 진출 활발

다국적 기업들, 자금 조달 비용 절감과 미중 갈등 대비해 중국 채권시장 진출 활발

이미지 확대보기

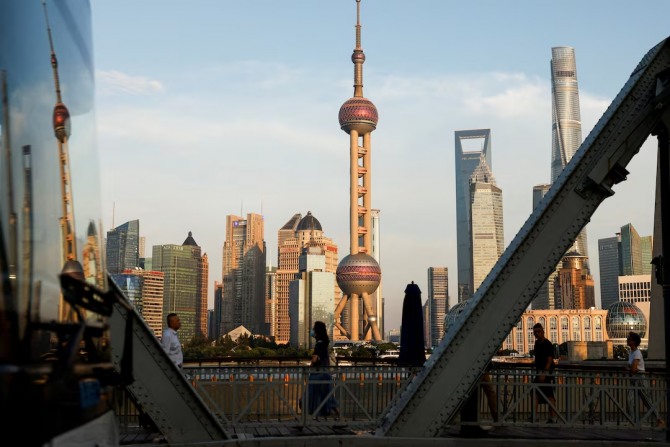

이미지 확대보기지난 1일(현지시각) 파이낸셜 타임스(FT) 보도에 따르면, 중국 본토 시장에서 해외 기업이 위안화로 차입하는 '판다 채권' 발행액이 2024년 1948억 위안(약 38조 2600억 원)으로 역대 최고를 기록했다.

올해 1분기에만 416억 위안(약 8조 1700억 원)의 판다 채권이 발행됐는데, 이는 2005년 세계은행과 아시아개발은행이 처음으로 판다 채권을 판 이후 두 번째로 높은 분기 발행액이다.

메르세데스-벤츠, HSBC, 트라피구라 등 글로벌 기업들이 중국에서 자금을 마련하려고 이 시장에 적극 나서고 있다. 이들은 미국과 유럽보다 훨씬 낮은 중국의 금리를 이용해 자금 조달 비용을 줄이려는 전략을 쓰고 있다.

◇ '중국 안에서 중국을 위한' 전략과 금리 이점, 판다 채권 시장 확대 이끌어

이번 발행 증가는 글로벌 기업들이 해외에서 자금을 조달한 뒤 중국 사업부로 옮기는 대신, 바로 중국 현지에서 자금을 마련하는 '중국 안에서 중국을 위한(in China for China)' 전략을 보여준다.

DGA-올브라이트 스톤브릿지 그룹의 파트너이자 중국 주재 유럽연합 상공회의소(EU 상공회의소)의 전 회장인 조르그 뷔트케(Joerg Wuttke)는 "현지에서 채권을 발행하면 중국 은행들이 다국적 기업의 '중국 위험'의 일부를 맡게 된다는 뜻이며, 유럽 기업들은 자국의 대차대조표에 빚을 두는 것을 선호한다"고 설명했다.

DGA-올브라이트 스톤브릿지 그룹의 파트너이자 중국 주재 유럽연합 상공회의소 전 회장인 조르그 뷔트케(Joerg Wuttke)는 "외국 기업이 중국 현지에서 채권을 발행하면 중국 은행들이 외국 기업의 '중국 관련 리스크'를 일부 부담하게 된다"며 "이는 위험 분산 효과가 있어 유럽 기업들에게 유리하다. 그동안 유럽 기업들은 본국 재무제표에 중국 사업 관련 부채를 기록하는 방식을 사용해왔다"고 설명했다

금융 정보 제공업체 윈드(Wind)의 자료에 따르면, 판다 채권의 평균 쿠폰 금리는 2022년 3.4%에서 2025년 1분기 2% 미만으로 내려갔다. 이는 국내 경제가 디플레이션 위험에 놓일 수 있다는 우려 속에서 중국의 10년물 국채 수익률이 역대 최저치에 가까워졌기 때문이다.

투자은행 차이나 인터내셔날 캐피털 코퍼레이션(China International Capital Corporation)의 채권 자본 시장 책임자인 장싱(Zhang Xing)은 "낮은 금리 때문에 올해 판다 채권을 발행하려는 외국 기업들의 관심이 계속될 것"이라고 내다봤다.

BNP 파리바의 아시아 신용 거래 데스크 애널리스트인 크리스토퍼 리(Christopher Li)는 "판다 채권 발행은 중국이 자본 시장을 발전시키고 위안화 사용을 늘리려는 노력과 관련이 있다"며 "외국 발행자에게 운영 자금을 마련할 수 있는 다른 방법을 제공하고, 투자자에게는 국내 국채 및 회사채보다 더 높은 수익률을 준다"고 설명했다.

헝가리는 지난달 올해 중국 본토에서 채권을 팔 계획이라고 밝히는 등 일부 외국 정부도 판다 채권 발행을 검토하고 있다.

그러나 나틱시스(Natixis)의 수석 아시아태평양 경제학자인 알리시아 가르시아 헤레로(Alicia Garcia Herrero)는 위안화 환율의 변동성 때문에 앞으로 몇 달 동안 위안화 발행량이 줄어들 가능성이 있다고 지적했다. 그는 올해 대부분의 발행이 역외 중국 기업과 신개발은행(New Development Bank) 같은 다자간 기구에서 이뤄졌으며, 소수의 독일 및 비중국 기업만이 시장에 들어왔다고 덧붙였다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] AI 관련주 약세 속 3대 지수 하락](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025121306330308913c35228d2f5175193150103.jpg)