IPO 30년래 최악…Arm·클라르나 등 기술기업들 美 증시행 가속

자본시장 위축에 '전략적 자율성' 위기 고조…"구조개혁 없인 미래 없다"

자본시장 위축에 '전략적 자율성' 위기 고조…"구조개혁 없인 미래 없다"

이미지 확대보기

이미지 확대보기◇ 숫자로 확인된 위기, 30년 만의 최악

위기 징후는 곳곳에서 나타난다. 지난해 런던증권거래소는 신규 상장 기업을 위해 색종이 포와 영화 음악까지 동원한 화려한 환영 행사를 마련했지만, 정작 주인공이 없어 제품 출시나 기념일 행사로 대체하곤 했다.

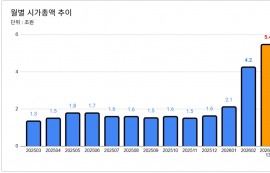

금융정보업체 딜로직 통계를 보면, 올해 영국에서 기업공개를 한 곳은 단 6곳(지난 3년 가운데 최저치)에 그쳤다. 조달된 자금은 고작 2억800만 달러(약 2891억 원)로, 30년 만의 최저치다. 유럽 대륙 전체를 봐도 IPO 규모는 지난해와 견줘 반 토막이 났다.

반면 미국은 같은 기간 자금 조달액이 38% 늘어 약 400억 달러(약 55조6000억 원)를 기록했고, 침체를 겪던 홍콩마저 IPO 규모가 두 배 넘게 커져 유럽과 뚜렷한 대조를 보였다.

스웨덴의 핀테크 거인 클라르나, 영국의 반도체 설계 자존심 Arm 같은 기술 선도 기업들이 자국 시장을 외면하고 뉴욕행을 택했다. 기존 증시의 터주대감들 역시 미국 기업에 인수되거나 더 높은 성장을 좇아 미국으로 상장지를 옮기고 있다. 영국의 와이즈, 스포츠 베팅 기업 플러터 엔터테인먼트가 대표적이며, 앞으로 기계 전문업체 애슈테드나 제약사 아스트라제네카 등도 미국 투자를 넓히며 이 대열에 합류할 가능성이 있다.

유로넥스트의 스테판 부즈나 최고경영자(CEO)는 "미래를 책임져야 할 유럽인들에게 이것은 정신이 번쩍 들게 하는 중대한 경고"라며 "유럽이 미국과 아시아 사이의 일개 지역으로 떨어지는 것을 원치 않는다"고 목소리를 높였다.

◇ 넘을 수 없는 격차…낮은 기업가치·보수적인 투자 문화

기업들의 '탈유럽' 현상은 단지 시장 분위기 탓만은 아니다. 미국과 유럽의 근본적인 금융 생태계 차이에서 비롯됐다는 분석이 나온다. 크게 네 가지 구조 문제가 복합적으로 작용한다.

첫째, 보수성 짙은 투자 문화다. 유럽 가계는 저축액의 70%에 달하는 12조 달러(약 1경6680조 원)를 수익률이 거의 없는 은행 예금에 묶어두고 있다. 401(k) 제도를 통해 국민의 주식 투자가 보편화된 미국과는 다르다.

셋째, 혁신 생태계의 격차다. 벤처캐피털, 사모펀드 등 혁신 기업을 키워내는 기반이 미국에 쏠리면서 유럽의 유망한 신생기업과 핵심 인재 유출이 심해지고 있다. 마지막으로 자산 수익률의 차이다. 유럽의 가계와 연금 자금 대부분이 저수익 자산에 묶여 부를 불리기 어려운 구조다.

도이체 뵈르제의 슈테판 라이트너 최고경영자(CEO)는 이런 현실을 두고 "자산 증식은 유럽 연금 수급자가 아닌 텍사스 교사들과 캘리포니아 공무원들에게 돌아갈 것"이라며 부의 편중을 꼬집었다.

직접적인 동기는 '가치평가 절하'다. S&P 500 기업의 선행 주가수익비율(PER)이 22배인 데 비해 영국 FTSE 100은 13배, 독일 DAX는 15배에 머문다. 토탈에너지, 셸 같은 유럽의 간판 기업들 사이에서 꾸준히 미국 이전설이 나오는 까닭이다. 물론 퍼거슨 엔터프라이지스처럼 일부 기업은 미국으로 이전한 뒤에도 기대만큼 가치가 오르지 못했다. 그런데도 미국으로 향하는 발길은 끊이지 않는다.

월등히 높은 임원 보수 또한 '탈유럽'을 부추기는 촉매제다. 플러터 엔터테인먼트의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 회사를 뉴욕으로 옮긴 뒤 보수가 세 배 가까이 뛰었다.

◇ 뒤늦은 EU의 대응…"기술 문제 아닌 근본 변화 필요"

유럽 지도자들도 사태의 심각성을 깨닫고 대응에 나섰다. 영국은 기술 창업자들이 선호하는 차등의결권 주식 규제를 풀고 기업 유치를 위한 '컨시어지 서비스'를 선보였다. 유럽연합은 27개 회원국의 자본시장을 묶는 '자본시장동맹' 계획을 다시 추진하고 있다. 그러나 이 계획은 이미 10여 년간 지지부진했으며, 여전히 나라마다 다른 파산법 같은 기술 문제에 발목이 잡혀 있다.

런던증권거래소의 줄리아 호겟 최고경영자(CEO)는 "우리 스스로를 깎아내린다면 그 결과에 놀라서는 안 된다"며 자신감을 호소했지만, 공허한 메아리로 그치고 있다.

도이체 뵈르제의 라이트너 최고경영자(CEO)는 유럽의 대응이 기술 문제에만 맴돈다고 비판하며 근본적인 변화를 촉구했다. 그는 이런 현실을 내버려 두면 유럽의 생산성, 성장 동력, 사회적 부 창출 능력이 심각하게 약해질 것이라며 강한 어조로 말을 맺었다.

"우리는 기술 논의에서 근본 변화로 도약해야 합니다. 만약 이것이 이뤄지지 않는다면, 이는 미래 세대에 대한 범죄나 마찬가지일 것입니다."

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com