골드만삭스 "S&P 500 기업 자사주 매입 둔화"···한국은 15조 5000억원 사상 최대 기록

이미지 확대보기

이미지 확대보기골드만삭스 전략가들은 지난 2일 발표한 보고서에서 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 기업들의 자사주 매입이 2분기 들어 전년 동기 수준에 머물며 성장세가 멈췄다고 분석했다.

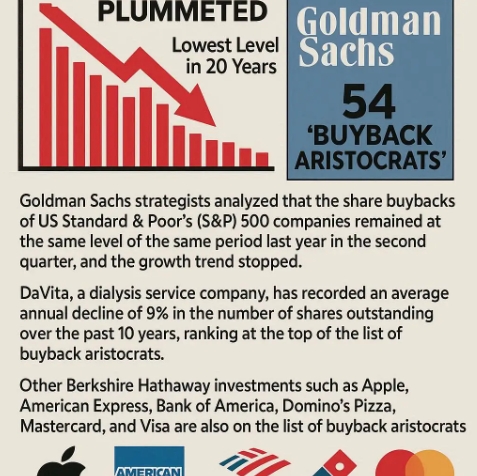

특히 지난 12개월간 자사주 매입 규모를 해당 기간 시작 시점 시가총액으로 나눈 '바이백 수익률'이 현재 2%로 2005년 이후 평균인 2.6%를 밑돌았다고 지적했다. 이는 2008~2009년 금융위기와 코로나19 팬데믹 시기를 제외하면 20년 만에 가장 낮은 수준이다.

◇ 기업 주가 지지 동력 약화 우려

그러나 이러한 자사주 매입 둔화가 일시일 가능성도 있다고 분석했다. 골드만삭스는 2026년 S&P 500 기업들의 자사주 매입 규모가 전년보다 12% 늘어난 1조 2000억 달러(약 1660조 원)에 이를 것으로 추정한다고 밝혔다. 이는 지수의 바이백 수익률 안정화에 도움이 될 것으로 예상된다고 덧붙였다.

"건전한 실적 성장이 자사주 매입의 가장 중요한 순풍이다. 최근 재정 법안으로 인한 현금 흐름 증가도 자사주 매입 확대에 도움이 될 것"이라고 골드만삭스 전략가들은 설명했다.

◇ 바이백 귀족주 54개 종목 발표

골드만삭스는 지난 10년간 꾸준히 자사주를 매입해온 기업들을 대상으로 '바이백 귀족주' 명단을 공개했다. 이 명단에는 지난 10년 중 9년 이상 발행주식 수를 최소 1% 이상 줄이거나, 해당 기간 순 발행주식 수를 감소시킨 기업들이 포함됐다.

투석 서비스 업체 다비타가 지난 10년간 연평균 9%의 발행주식 수 감소율을 기록하며 바이백 귀족주 목록 최상위에 올랐다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 오랫동안 보유해온 이 기업은 적극적인 자사주 매입 정책으로 유명하다.

애플, 아메리칸익스프레스, 뱅크오브아메리카, 도미노피자, 마스터카드, 비자 등 버크셔 해서웨이의 다른 투자 종목들도 바이백 귀족주 명단에 이름을 올렸다. 오토존, 베스트바이, 씨티그룹, 이베이, 제이피모건체이스, 로우스, 몬델리즈 등도 포함됐다.

골드만삭스에 따르면 바이백 귀족주 54개 종목의 예상 주가수익비율(PER) 중간값은 18배로 S&P 500 평균인 20배보다 저렴한 수준이다. 또한, 지난 10년간 연환산 수익률은 15%로 S&P 500의 12%를 웃돌았다고 분석했다.

◇ 한국 자사주 소각 규모 사상 최대

한국 주식시장에서도 자사주 매입이 급속히 확산되고 있다. 한국거래소가 지난달 2일 발표한 '월간 기업가치 높이기 현황'에 따르면 올해 상반기 자사주 소각 규모는 15조 5000억 원으로 작년 연간 규모(13조 9000억 원)를 넘어섰다.

올해 6월 말까지 현금배당 결정 금액도 37조 6000억 원으로 전년 동기(34조 2000억 원)보다 10% 늘었다. 정부의 밸류업 프로그램과 자본시장 친화 정책에 힘입어 코리아 밸류업 지수는 6월 25일 1243.15포인트로 사상 최고치를 기록했다.

증권업계에서는 하반기에도 국내 기업들의 자사주 매입이 지속될 것으로 내다보고 있다. 저평가된 국내 증시 현실과 외국인 투자자들의 주주환원 확대 요구, 그리고 기업 스스로의 신뢰 회복 필요성이 맞물리면서 자사주 매입이 단순한 재무 이벤트를 넘어 기업 전략의 핵심으로 자리잡고 있다는 분석이 나온다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com