이미지 확대보기

이미지 확대보기1960~70년대, 여름방학 기간의 3등 열차는 만원이었다. 지정 좌석의 여행은 아예 생각도 못했다. 그건 사치였다. 간신히 3등 열차 표를 얻은 학생들은 배낭을 깔고 앉거나 열차 바닥, 또는 생선 냄새가 진동하는 수화물 칸도 마다하지 않았다.

열차 안은 통기타 연주와 노래 소리로 시끌벅적했다. 3등 열차는 시골과 해변으로 달렸다. 가끔 증기기관차가 특유의 숨 가쁜 기적소리를 터뜨리면 주행 길목의 어느 역에 도착했다는 시그널이었다.

지금이야 서울에서 부산까지 2시간 반이면 도착하는 초특급 열차가 운행되고 있지만 당시에는 8시간 이상 걸렸다. 그 시간 동안 불편은 어지간 했지만 나름의 추억이 남아 있다.

한반도에서 시베리아 횡단 철도가 이어진다면 물류이동의 대변혁이 일어날 것이다. 중국, 만주를 거쳐 러시아와 동구라파까지 이을 수 있는 거대한 철의 실크로드는 곧 건설에 착수될 것 같다가도 원위치 된 것이 한두 번이 아니다.

철마(鐵馬)는 사랑과 이별을 떠올리게 한다. 영화 ‘닥터 지바고’는 3등 열차의 슬픈 사랑의 이야기를 소환시킨다. 눈덮인 대지를 가르고 달리는 열차와 주변 풍광은 영화 장면 중 압권이다.

영화 ‘해바라기’에서도 증기기관차는 전쟁 중의 군인들을 가득 싣고 이름 모를 역에 잠시 정차한다. 주인공 소피아 로렌은 눈이 너무 커서 금방 쏟아질 것 같은데, 사랑하는 연인과 이별을 마주한다. 그 큰 눈에 눈물이 그렁그렁할 즈음 열차는 서서히 떠난다. 그리고 증기 기관차는 옆구리로 수증기를 내 뿜으며 그녀의 몸 전체를 감싸 버린다. 멀리 사라지는 증기관차의 꼬랑지가 보이지 않을 때까지 여인은 눈물만 흘린다. 그녀도 울고 관객도 울었다.

70~80년대 군 입대의 상징도 열차였다. 가난을 벗어나려고 서울로 무작정 상경했던 시골 소녀의 삶의 궤적도 증기기관차가 모두 지켜보았던 단편들이다.

이렇게 서민의 애환을 고스란히 담고 있는 철도가 우리나라 최초로 개통된 곳은 경인선이다. 이 경인철도에 사용된 레일은 1897년 미국 일리노이 스틸사에서 제작된 철강재였다. 일본산이란 기록은 잘못된 것이다. 일리노이스틸은 지금의 US스틸 일리노이워크스로 짐작된다. 이 역사적인 기록은 철도박물관에 전시되어 있는 레일 한 토막이 증명했다.

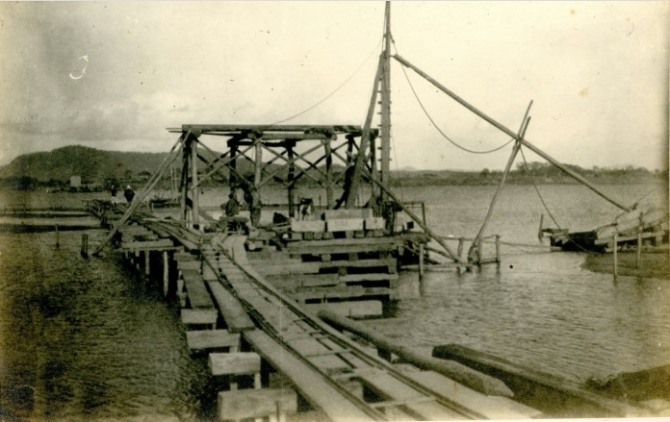

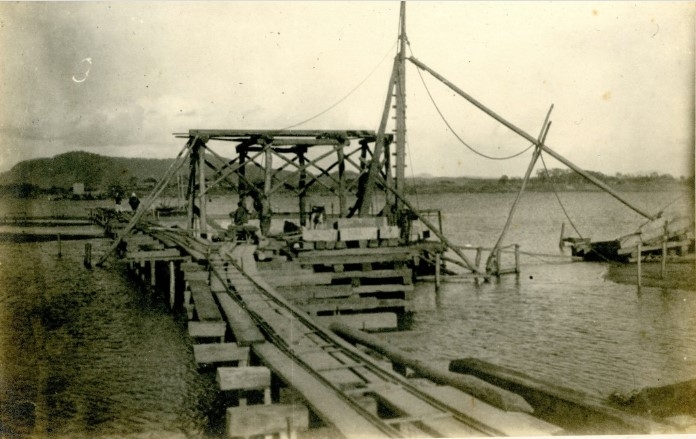

당초 경인선 부설권은 미국인 제임스 모리스에게 주어졌다. 그때가 1896년(고종 33년) 3월 29일이다. 모스는 1년 뒤인 1897년 3월 22일부터 경인철도 부설공사를 진행했다. 그러나 모스는 1899년 9월 18일 인천-제물포간 경인철도가 개통되기 5개월 전에 일본에 부설권을 넘겼다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기한국에 곧 전쟁이 발발할 것이라는 일본의 농간 때문이었다. 한국 최초의 경인선 철도에 사용된 철로와 기관차 등은 모두 미국 철강기업의 제품이다. 1898년 1월 29일자 뉴욕 ‘하퍼스 위클리’에는 이렇게 기록되고 있다.

“경인철도 역사의 설계는 미국 본사에서 직접 했다. 레일과 한강 철교 철재 등 경인철도 부설공사에 필요한 모든 재료의 수송을 완료했다”

1898년 1월 27일자 ‘독립신문’에도 “동양에서 처음 보는 미국의 큰 풍범선이 경인철도 자재를 싣고 제물포항에 도착했다”는 기사가 게재돼 있다. 미루어 미국이 경인철도 부설 대부분을 관장한 것이다.

당시 운행했던 최초의 기관차 역시 미국의 브룩스(Brooks)사에서 제작한 모갈-탱크형 증기기관차 4량이다. 6월 28일은 철도의 날이다. ‘대한제국기 철도 레일’이라고 적힌 철도레일 한 토막에서 한국 철도 최초의 역사를 재확인해 본다.

김종대 글로벌이코노믹 철강문화원장

![[6·27 대책 후폭풍] 전세퇴거대출 1억 제한에 전세 기피…월세 ...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025071615373202310bbed569d6812813480118.jpg)