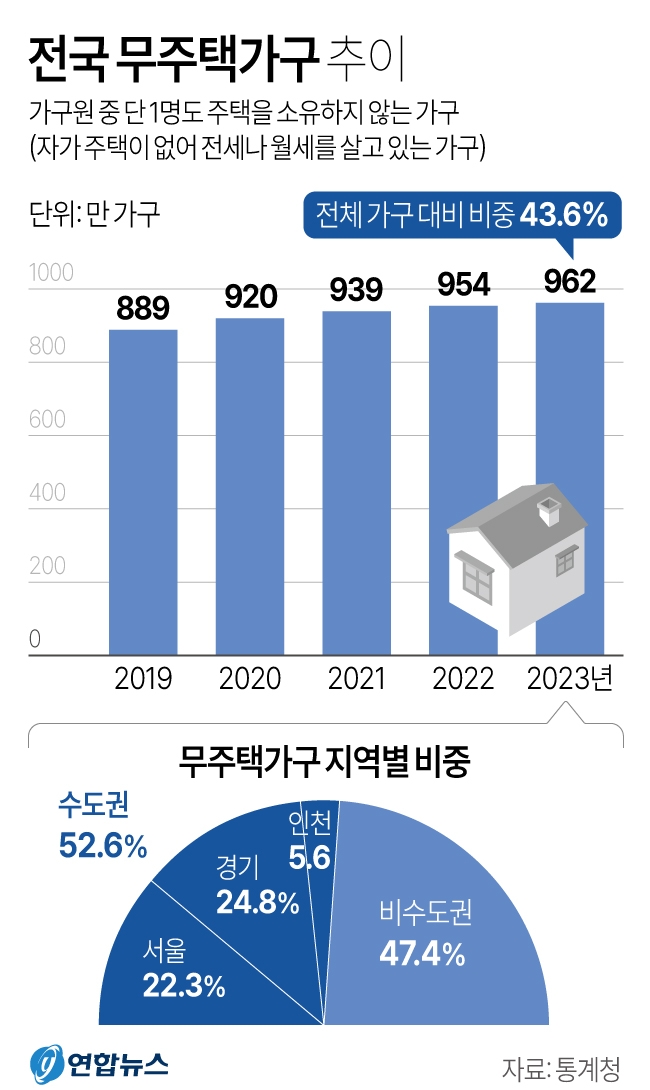

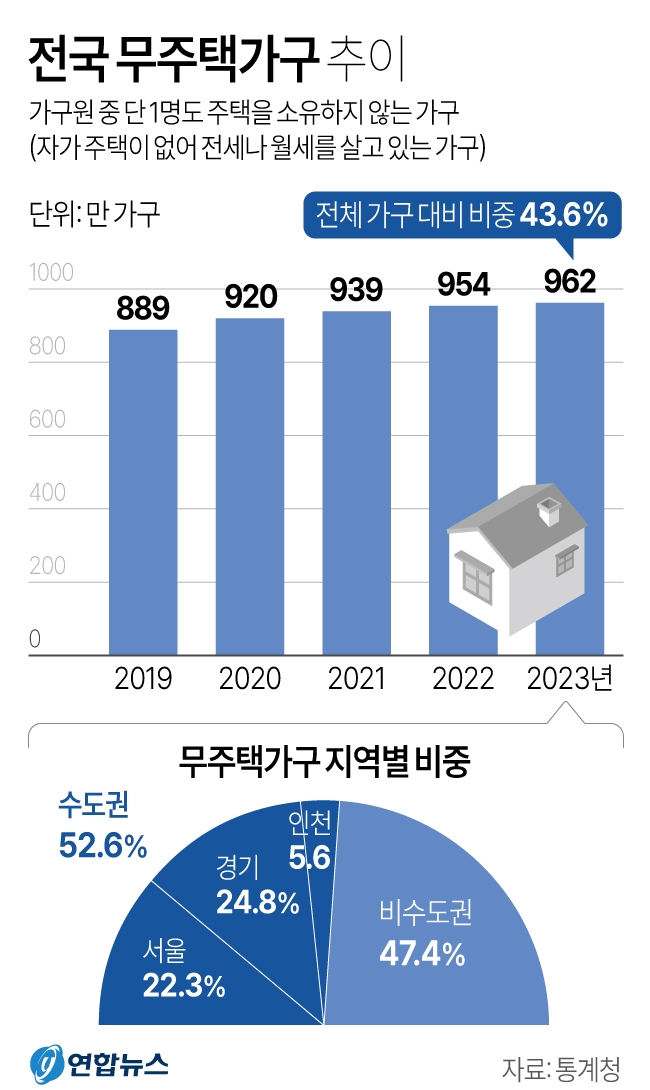

무주택 가구는 말 그대로 가구원 중 아무도 주택을 소유하지 않은 상태를 의미한다. 전체 가구의 43.6%를 차지하고 있다.

프랑스의 37%나 캐나다의 34%, 미국·영국의 35%를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.

서울의 주택 평균가격은 9억1400만 원으로 지방의 2억3700만 원의 4배 정도다. 서울 아파트 평균가격은 14억4500만 원으로 전국 평균 5억2500만 원의 3배에 육박한다.

한국의 대·소도시 집값 차이가 3배로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최고인 것을 대변하는 수치다.

7월 말까지 확정일자를 받은 전국 주택 임대차 계약 중 월세 비중은 61.9%다. 60%를 웃돌기는 관련 통계 집계 이래 처음이다.

서울의 부동산 임대소득 총액은 2023년 귀속분 기준 8조8522억 원이다. 임대소득을 신고한 36만370명의 인당 평균가격은 2456만 원이다. 1년 전보다 2.0%(48만 원) 증가했다.

무주택 가구 비율이 높은 만큼 임대소득도 비례할 수밖에 없는 구조다. 서울의 임대소득자 상위 0.1%의 1인당 평균 신고액은 12억9980만 원이다. 전국 평균 7억1842만 원과 6억 원가량 차이가 난다.

단기 처방으로는 개선 불가능한 지표들이다. 중산층과 서민의 주거 문제를 해결하는 공급 중심의 주택정책으로 부동산 정책 패러다임을 전환해야 할 시점이다.