이미지 확대보기

이미지 확대보기올해 심각 단계 발령일은 제도를 도입한 2018년 9월 이후로 가장 길다. 심각 단계가 발령된 해는 2019년과 2023년 이후 2년 만이다.

2019년과 2023년에는 10일 이내였으나 지난해에는 7월 31일부터 8월 28일까지 29일간 심각 단계가 유지됐다. 올해는 이미 지난해 기록을 넘어섰다.

8월 하순의 무더위는 인위적인 지구온난화 여파다. 온난화 대책을 게을리하면 상황이 더욱 악화될 수밖에 없다.

이 기간 이산화탄소 배출량의 46%는 석탄이 차지했고 석유(35%)·천연가스(14%) 순이다. 국가별로는 미국이 누적 배출량 110GTC로 1위다. 이어 유럽연합이 80, 중국 60 순이다.

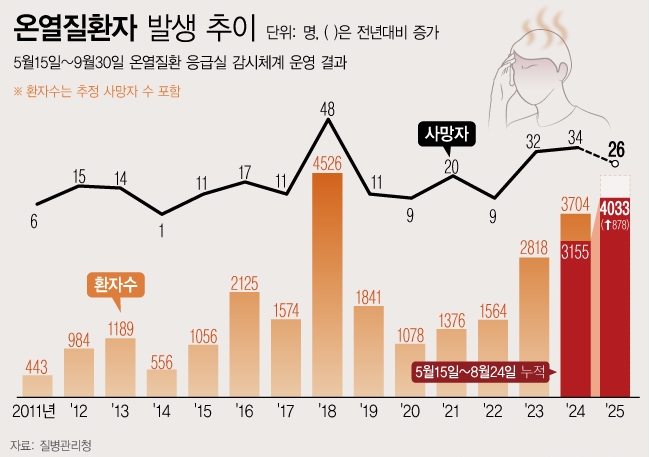

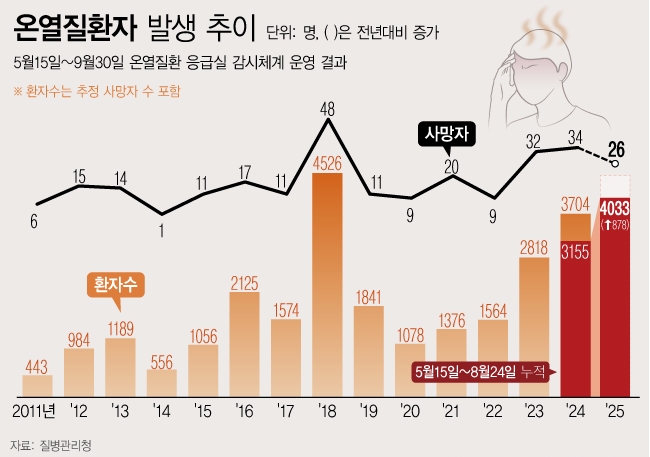

일찍이 경험한 적 없는 폭염으로 인해 경제적 피해도 막심하다. 농수축산물 수확량 감소에 따른 가격 급등 현상은 물론 직장 내 생산성도 떨어지는 추세다. 외출과 여행을 줄이면서 골목 상권 소비에도 악영향을 미치는 중이다.

최근 동해안 오징어 수확량이 77%나 떨어진 것도 바다 산성화의 결과다. 대기 중에 이산화탄소 농도가 높아지면 바닷물 속의 이산화탄소 농도 증가로 수소이온 농도가 낮아진다. 이게 바다 산성화를 가속하는 요인이다.

폭염 일상화 시대에 적응하려면 고온에 내성을 가진 농작물 개발과 보급을 서두를 수밖에 없다. 아예 아열대나 열대 작물을 보급하는 것도 고려해볼 만하다.

혹서기·혹한기에 재택근무를 늘리는 식으로 유연근무제를 활용하면 된다. 히트플레이션 대책도 시급하다.