이미지 확대보기

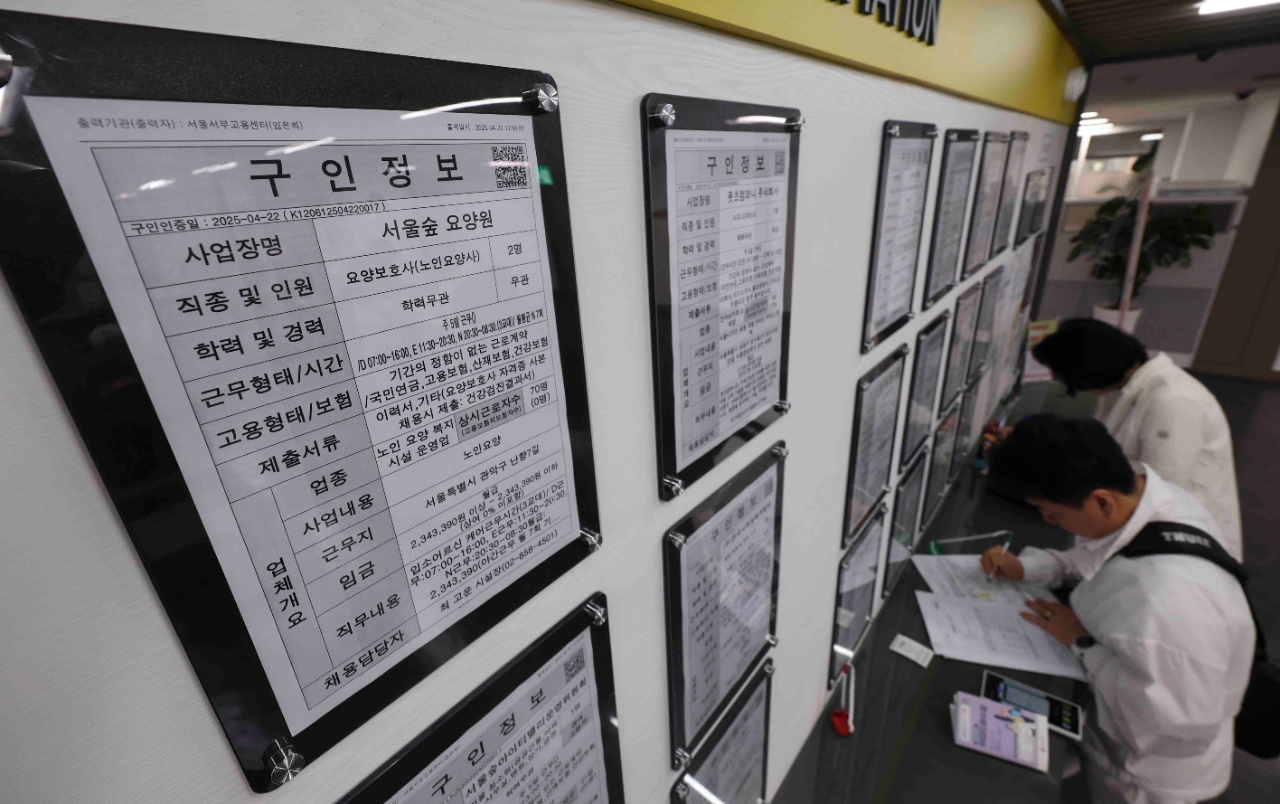

이미지 확대보기구직자 10명이 4.4개의 일자리를 놓고 경쟁한다는 의미다. 지난달 구인배수 0.5보다도 줄어들었다.

2004년 9월의 0.43 이후 21년 만에 최저치 기록이다. 실업급여 지표도 악화되긴 마찬가지다.

9월 실업급여 지급액은 1조673억 원으로 1년 전보다 10.9% 늘었다. 월간 실업급여 지급액이 1조 원을 넘긴 게 8개월째다. 코로나19 당시 7개월 기록을 깬 셈이다.

지난달 20대 고용률을 봐도 60.7%로 전체 고용률보다 3%P나 낮다. 지난해 9월 이후 13개월 연속 마이너스 행진 중이다.

고용률은 전체 인구 중 취업자가 차지하는 비율이다. 인구 감소와 관계없이 실질적인 고용 실태를 보여주는 지표다.

한마디로 미국의 관세정책 불확실성에다 건설경기 위축 등이 겹친 결과다. 게다가 최근 기업 채용시장이 경력직 중심 구조로 재편되고 있는 점도 청년고용률 위축 요인이다.

기업에서 비용 효율성과 업무 생산성 등을 이유로 신입 공채보다 즉시 투입 가능한 경력직을 선호하고 있기 때문이다.

청년층의 중소기업 취업 기피도 문제다. 829만8915개에 이르는 중소기업의 종사자 수는 1911만7649명이다. 우리나라 전체 고용의 80.4%를 차지하고 있다.

과거 99%의 중소기업에서 88%의 일자리를 만들던 당시와 비교하면 일자리가 크게 줄어든 셈이다.

부족한 중소기업 일자리를 메꾸는 게 외국인들이다. 구직 활동도, 일도 하지 않는 ‘쉬었음’ 청년 인구는 40만 명 수준이다.

청년 눈높이에 맞는 일자리를 만들 기업을 뛰게 만드는 게 정부의 책무다.