中, 2030년 점유율 30% 목표…삼성·TSMC 아성 위협

미국의 반격과 기술 봉쇄, 반도체 투자 지각변동 온다

미국의 반격과 기술 봉쇄, 반도체 투자 지각변동 온다

이미지 확대보기

이미지 확대보기포브스 재팬은 30일(현지시각) 시장조사기관 욜 그룹(Yole Group) 보고서를 인용, 중국의 전 세계 위탁생산 능력 점유율이 현재 21%에서 2030년 30%까지 늘어나며 압도적인 1위 자리에 오를 것으로 내다봤다. 현재 세계 위탁생산 시장은 대만이 23%의 점유율로 1위를 지키고 있으며, 한국(19%), 일본(13%), 미국(10%), 유럽(8%)이 뒤를 잇고 있다.

◇ 정부 주도 투자로 생산량 급증

이러한 판도 변화의 가장 큰 동력은 반도체 자립을 국가 목표로 내세운 중국 정부의 과감한 투자에 있다. 중국은 자국 칩 생산 역량을 키우기 위해 막대한 돈을 쏟아붓고 있다. 그 결과 2024년 중국의 월간 반도체 생산량은 지난해보다 15% 늘어난 885만 장(12인치 웨이퍼 환산 기준)에 이르렀으며, 2025년에는 1010만 장을 넘어설 것으로 보인다. 특히 화훙반도체(Huahong Semiconductor)가 우시에 짓는 12인치 신공장을 비롯한 18개 신규 반도체 공장(팹) 건설이 생산 능력 확대를 이끌고 있다.

반면, 세계 최대 반도체 소비국인 미국은 심각한 수요·공급 불균형을 겪고 있다. 미국은 전 세계 웨이퍼 수요의 약 57%를 차지하지만, 자국 생산 능력은 10%에 그쳐 공급망의 상당 부분을 중국, 대만, 한국 같은 해외에 의존한다. 자국 내 수요를 자체 생산으로 거의 채우며 자급자족하는 유럽, 일본의 모습과 대조를 이룬다. 이밖에 싱가포르와 말레이시아 등은 세계 위탁생산의 약 6%를 맡고 있다.

미국 역시 반격에 나서고 있다. 삼성전자, TSMC, 인텔 같은 세계적 반도체 기업들이 애리조나를 중심으로 미국 안에 신규 공장 건설을 추진하고 있으며, 이들 공장이 가동을 시작하면 미국의 웨이퍼 생산 점유율은 다시 늘어날 수 있다.

◇ '양'은 앞서도 '질'은 미지수…기술 패권 경쟁

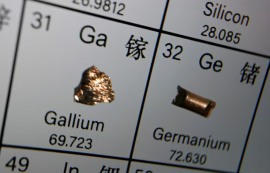

다만 중국이 생산량에서 세계 1위에 오르더라도 기술 주도권까지 쥘 수 있을지는 미지수다. 미국이 최첨단 반도체 제조 장비의 대중국 수출을 엄격히 막아 기술 접근을 차단하고 있기 때문이다. 그러나 중국 역시 자국 기술 개발에 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있어, 장기적으로 서방과 기술 격차를 좁힐 잠재력은 충분하다는 분석이 나온다.

특히 미래 기술 주도권의 향방을 가를 핵심 분야로 꼽히는 양자컴퓨팅에서 중국의 추격이 더 거세다. 중국은 정부가 주도하는 강력한 정책 지원과 막대한 투자를 바탕으로 양자컴퓨팅 기술을 키우는 데 힘을 쏟고 있다. 2024년 504큐비트의 '샤오훙(骁鸿)'을 비롯한 첨단 양자칩을 잇달아 공개하며 기술력을 뽐냈고, 관련 핵심 인력도 5500명을 넘어서며 미국(약 3120명)을 앞질렀다. 중국과학기술대학, 중국과학원 같은 주요 기관과 알리바바, 화웨이 같은 대형 정보기술(IT) 기업이 기술 개발을 이끌며 미국의 첨단 장비 수출 제한에도 자국 기술 개발에 속도를 내고 있다. 반도체를 넘어 인공지능(AI), 로보틱스와 함께 양자컴퓨팅을 미래 국가 경쟁력의 중요한 축으로 삼으려는 중국의 전략적 의도가 엿보이는 대목이다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[뉴욕증시] 이번주 엔비디아 실적 발표 촉각](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2026022109323203649be84d87674118221120199.jpg)