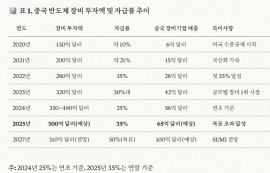

中 73.7%·韓 20.5%·日 4.3% 점유…美·터키·인도 등 나머지 국가는 1.5% 불과

알파라이너 “글로벌 수주량 사상 최대…1천척 이상·1,000만TEU 건조 대기”

알파라이너 “글로벌 수주량 사상 최대…1천척 이상·1,000만TEU 건조 대기”

이미지 확대보기

이미지 확대보기중국, 한국, 일본이 파이프라인의 98.5%를 차지하며, 중국이 7.36Mteu(73.7%)로 선두를 달리고 한국이 2.04Mteu(20.5%), 일본이 0.43Mteu(4.3%)로 그 뒤를 이었다.

이 세 나라 이외의 조선소에서 29척의 신조선만 예정되어 있다. 대만에는 16척의 선박이 건조 중이며, 튀르키예는 4척, 미국은 3척, 인도는 2척이며, 아제르바이잔, 인도네시아, 파키스탄에는 몇 척의 초소형 선박이 주문 중이다.

알파라이너에 따르면 여러 경우에는 빅 3 외부에 주문하는 특별한 이유가 있다. 각각 4012TEU의 튀르키예에서 가장 큰 계약 선박 두 척은 선주와 운영자의 자매 회사인 조선소에서 건조되고 있다. 미국에서는 하와이, 알래스카, 푸에르토리코로 가는 국내 노선에서 미국이 건조한 톤수에 대한 존스법 요구 사항에 따라 주문이 주도된다.

컨테이너선 발주량이 사상 최대를 기록한 것은 글로벌 해운 시장의 활황과 노후 선박 교체 수요, 친환경 규제 강화에 따른 신규 선박 발주가 복합적으로 작용한 결과다.

특히 코로나19 팬데믹 이후 급증한 해운 운임으로 선사들이 막대한 수익을 올리면서 신조선 발주가 크게 증가했다. 최근 운임이 정상화됐지만 이미 발주된 선박들이 지속적으로 건조되고 있다.

한국 조선업계는 20.5%의 점유율로 2위를 차지했다. 삼성중공업, HD현대중공업, HJ중공업 등 한국 조선소들은 초대형 컨테이너선과 LNG 추진 선박 등 고부가가치 선박에서 강점을 보이고 있다.

일본은 4.3%의 점유율로 3위에 머물렀다. 일본 조선업은 과거 세계 1위였지만 한국과 중국에 추월당한 후 중소형 선박과 특수선 중심으로 사업을 재편하고 있다.

전 세계 컨테이너선 발주량이 총 선복량의 31.1%에 달한다는 것은 향후 수년간 대량의 신조선이 인도될 예정임을 의미한다. 이는 선복량 공급 과잉과 운임 하락 압력으로 이어질 수 있다는 우려를 낳고 있다.

해운 애널리스트들은 2026~2028년 대량의 신조선 인도로 공급 과잉이 심화될 것으로 전망한다. 특히 코로나19 팬데믹 시기의 비정상적인 운임 상승이 정상화되면서 선사들의 수익성이 악화될 가능성이 크다.

다만 노후 선박의 조기 해체와 친환경 규제 강화로 실질적인 선복량 증가는 제한될 수 있다는 분석도 있다. 국제해사기구(IMO)의 탄소 배출 규제가 강화되면서 운항 효율이 낮은 노후 선박들이 조기 퇴역할 가능성이 있기 때문이다.

중국 조선업의 급성장은 막대한 정부 지원과 완전한 산업 생태계, 거대한 내수 시장이 뒷받침하고 있다. 중국은 세계 최대 무역국이자 제조업 강국으로서 컨테이너선에 대한 자체 수요도 크다.

한국 조선업계는 차별화 전략으로 대응하고 있다. 초대형 선박, LNG 추진 선박, 메탄올 추진 선박 등 기술력이 필요한 고부가가치 선박에 집중하고 있다. 또한 디지털화와 자동화 투자를 확대해 생산성을 높이고 있다.

전문가들은 향후 컨테이너선 시장이 친환경 규제 강화로 재편될 것으로 전망한다. LNG, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료 추진 선박에 대한 수요가 급증할 것으로 예상된다.

알파라이너는 정기선 운송 산업에 중점을 둔 상업 해양 데이터 및 시장 정보 제공업체로, 운송업체, 선주, 항만, 투자자를 위한 유료 뉴스레터, 데이터베이스, 분석을 발행한다.

신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com