개인투자자, 연기금과 자산운용사에 현대중공업에 대한 지속적 감시 요구 가능성… 손실시 손해배상 청구 여부도 '주목'

기관투자자의 의결권 행사를 정상화하기 위한 스튜어드십 코드 최종본이 마련돼 지난 19일부터 본격 시행에 들어갔다. 스튜어드십 코드 제정위원회는 기관투자자의 의결권 행사 가이드라인인 한국 스튜어드십 코드 최종안으로 ‘기관투자자의 수탁자 책임에 관한 원칙’을 제정해 공표했다.

국회가 기업분할 시 자사주 의결권을 제한하는 내용 등의 경제민주화법안 처리에 나서려는 가운데 현대중공업은 또다시 스튜어드십 코드라는 또다른 ‘암초’를 만난 셈이다.

스튜어드십 코드는 연기금, 보험사, 자산운용사 등 기관투자자들이 기업의 의사결정에 적극 참여해 주주로서의 역할을 충실히 수행하고 위탁받은 자금의 주인인 국민이나 고객에게 이를 투명하게 보고하도록 하는 내용을 담고 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기스튜어드십에는 ▲투자대상회사에 대한 지속적 점검 ▲의결권 정책 및 의결권 행사내역과 사유 공개 ▲의결권 행사, 수탁자 책임 이행 활동 보고 등의 7가지 원칙이 담겨 있다.

한국기업지배구조원은 참여 기관투자자 등이 코드에 따라 공개해야 하는 공시정보를 취합한다. 또한 시장 차원에서 코드의 이행 현황을 주기적으로 조사 및 점검한다는 방침이다.

금융감독원 전자공시에 따르면 올해 9월 말 현재 현대중공업의 지분 5%가 넘는 주요주주로서는 연기금기관인 국민연금이 지분 7.06%(536만8262주)를 갖고 있다.

또 기관투자자로 분류는 되지 않지만 유가증권시장에 상장된 KCC가 지분 7.01%(532만7600주)를 보유하고 있다.

현대중공업은 소액주주들을 포함한 기타주주(자사주 포함)들이 64.62%(4911만1133주)를 차지하고 있어 개인투자자들의 비중이 높은 종목이기도 하다.

국민연금은 스튜어드십 코드 도입에 대해 명백한 입장을 밝히지 않고 있지만 경제민주화법 도입 추세와 지난해 삼성물산과 제일모직의 합병에 찬성한 데 대한 ‘의혹’이 검찰 조사중에 있어 스튜어드십 도입에 반대할 처지가 못되는 형편이다.

특히 공적연금강화국민행동과 참여연대 등은 최근 국민연금 손해배상 소송 국민청원 기자회견을 갖고 국민연금에 대한 감시의 눈길을 늦추지 않고 있다.

이들은 “국민의 노후자금으로 삼성 경영권 승계를 도와준 홍완선 전 국민연금 기금운용본부장, 문형표 전 보건복지부 장관, 이를 공모한 박근혜 대통령과 최순실씨, 이재용 삼성전자 부회장의 책임을 반드시 물어야 한다”고 주장했다.

이들은 이달 1일부터 열흘 동안 온라인과 오프라인으로 국민청원인을 모집해 총 1만2000여 명의 국민이 청원인 명단에 이름을 올렸다고 전했다. 이들이 요구한 손해배상청구액은 5000억원이다.

이미지 확대보기

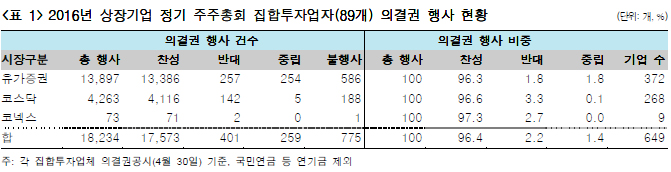

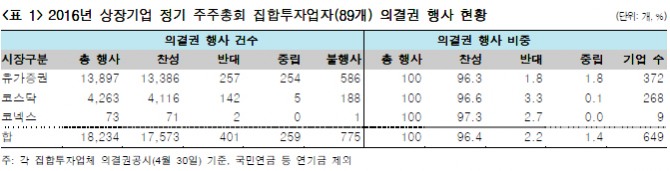

이미지 확대보기한국기업지배구조원이 조사한 자료에 따르면 2016년 상장기업 정기 주주총회에서 89개 집합투자업자 의결권 행사는 반대 의결권 행사 비중이 전체의 2.2%에 불과했다.

국민연금이 스튜어드십 코드를 도입하게 되면 대부분의 자산운용사들도 따라서 스튜어드십 코드를 적용할 것으로 보인다.

현대중공업은 정몽준 아산재단 이사장이 지분 10.15%(771만7769주)를 포함해 특수관계인의 지분이 총 21.34%(1622만1082주)에 불과하다. 이중에는 현대중공업 오너가(家)가 아닌 임원들의 주식도 포함되어 있다.

현대중공업에는 기관투자자 및 개인들의 비중이 비교적 높은 편이어서 현대중공업 회사 분할이 개인투자자들에게 손해를 가져올 경우 국민연금 뿐만 아니라 자산운용사들도 삼성물산-제일모직 합병 전례와 같이 손해배상에 처할 위험도 있다.

상장기업인 KCC도 최대주주인 정몽진 회장의 지분 18.08%(190만8636주)를 포함해 특수관계인 지분이 38.83%(409만8972주) 수준이어서 현대중공업의 인적분할 안건 처리로 KCC가 손해를 볼 경우 기관투자자와 소액주주들의 반발도 예상된다.

증권가에서는 현대중공업 오너가에 유리한 인적분할이 스튜어드십 코드 도입으로 또다시 도마위에 오를 것으로 보고 있다.

특히 개인투자자들이 스튜어드십 코드 도입으로 국민연금과 자산운용사에 현대중공업에 대한 지속적 점검을 요구하게 되면 국회에서 경제민주화법 처리 못지 않게 험난한 길이 될 것이라는 지적도 나오고 있다.

김대성 경제연구소 부소장 kimds@